财联社11月9日讯 11月7日,浙江证监局对财通证券及相关负责人因场外衍生品业务违规下发2张罚单。这也是继今年 1 月两家券商集中因同类业务违规受罚后,临近年底行业再现的相关处罚案例。

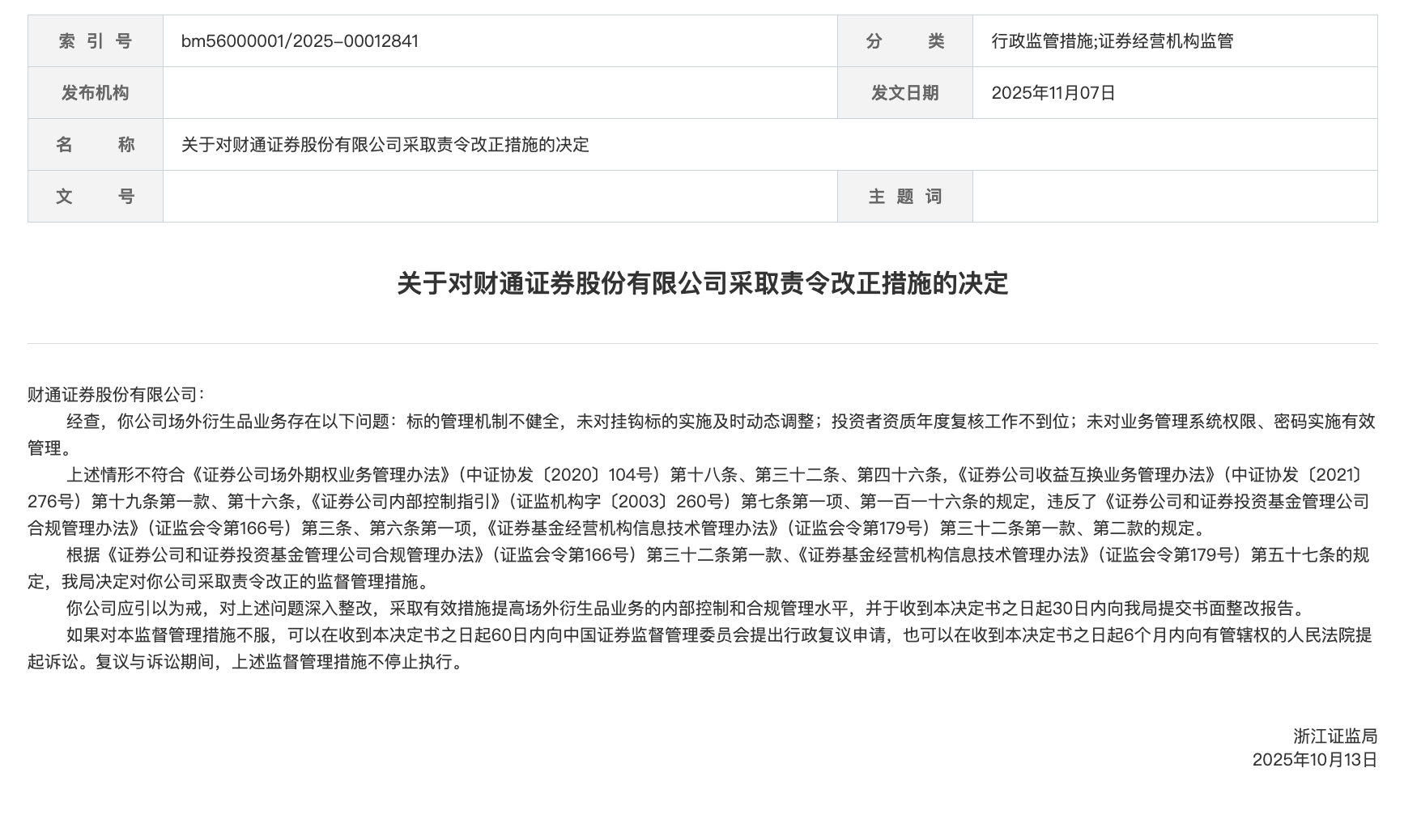

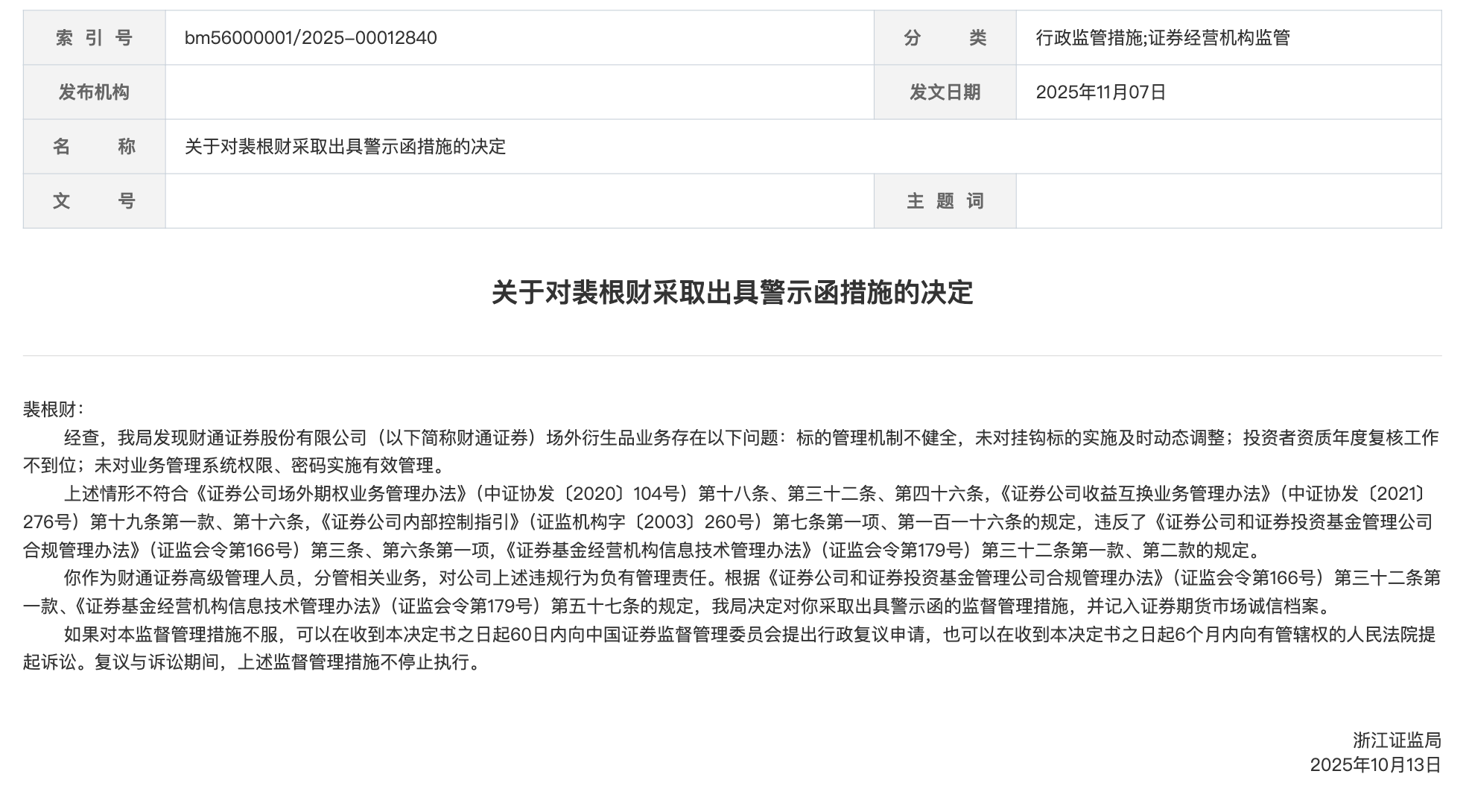

具体来看,财通证券及相关业务高管裴根财在场外衍生品业务上存在以下三点违规情形:

一是标的管理机制不健全,未对挂钩标的实施及时动态调整;

二是投资者资质年度复核工作不到位;

三是未对业务管理系统权限、密码实施有效管理。

财通证券及分管该业务高管裴根财因存在上述行为,分别被采取责令改正、出具警示函的监管措施。

值得关注的是,场外衍生品业务违规已成为近年来券商罚单中的新热点类型。作为兼具灵活性与复杂性的创新业务,场外衍生品在为券商带来业务增量的同时,也对其合规管理能力提出了更高要求。

从处罚数据来看,2024 年业内共收到9张该类业务罚单,而今年截至目前已有3张同类罚单落地,尽管数量呈现下降趋势,但仍凸显出券商在应对该业务创新性与复杂性过程中,在合规风控、交易管理等方面仍存在明显不足,相关风险隐患尚未完全消除。

财通证券场外衍生品业务存在三项违规情形

从财通证券违反相关规定细则或可进一步了解违规细节。

罚单显示,公司与相关业务高管存在不符合《证券公司场外期权业务管理办法》(中证协发〔2020〕104号)、《证券公司收益互换业务管理办法》(中证协发〔2021〕276号)、《证券公司内部控制指引》(证监机构字〔2003〕260号)、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)、《证券基金经营机构信息技术管理办法》(证监会令第179号)等多条规定情形。

从违规情形一来看,公司主要体现在场外衍生品挂钩标的管理机制不健全。相关细则中已明确,证券公司开展场外期权业务个股标的应进行实时动态调整,不得新开和展期被交易所实行风险警示、发布暂停上市或终止上市风险提示、进入终止上市程序的个股为标的的场外期权合约。同时,证券公司应当结合自身业务定位和风险管理能力,建立挂钩标的白名单制度,从严、动态管理挂钩标的。而公司这两条规则均没做到。

业内人士指出,标的黑白名单制度是防范流动性风险的重要防线,尤其对于市值小、交易不活跃、基本面薄弱的标的,需通过事前准入审核与动态调整确保交易安全,而这一基础风控环节的缺失,可能导致交易对冲效率下降、潜在风险敞口扩大。

从违规事项二来看,监管规则明确要求,证券公司应当至少每年对投资者资质复核一次,并通过定期回访、监测评估等方式确保投资者持续符合适当性管理要求。但财通证券未能落实这一常态化复核要求,暴露出持续管理环节的合规短板。

公司在信息技术管理上也存在着漏洞。据相关信息技术管理办法显示,一方面,证券基金经营机构应当遵循最少功能以及最小权限等原则分配信息系统管理、 操作和访问权限,并履行审批流程。合规管理和风险管理部门应当对权限管理制度和操作流程进行合规审查及风险控制。

另一方面,证券基金经营机构应当建立对信息系统权限的定期检查与核对机制,确保用户权限与其工作职责相匹配,防止出现授权不当的情形。

监管针对财通证券表示,应对上述问题深入整改,采取有效措施提高场外衍生品业务的内部控制和合规管理水平。

2025年场外衍生品业务罚单已有3张

场外衍生品业务的合规监管高压态势仍在延续。据易董数据统计,2024 年全年共有 5 家券商因该业务违规收到 9 张罚单,违规问题主要集中在内控管理不足、客户适当性管理不到位、业务开展不审慎三大核心领域。

进入2025年,尽管该类业务罚单数量呈现减缓迹象,但违规情形并未完全杜绝。据不完全统计,截至目前已有3家券商因此领罚,分别为中信建投、浙商证券及财通证券,其中,中信建投与浙商证券的处罚均集中在1月10日,形成开年以来的首轮处罚小高峰。

据罚单显示,经查,中信建投衍生品业务、经纪业务的投资者适当性管理、内控管理不完善,反映公司合规管理覆盖不到位,因此被采取责令改正的行政监管措施。

无独有偶,同日,浙商证券也因同一业务被点名。因共计存在4项与收益互换业务有关的违规情形,则被采取责令增加内部合规检查次数的行政监管措施;同时,3名相关负责人则被要求接受监管谈话。

从处罚轨迹来看,2025年该类业务违规问题仍集中在合规内控、投资者适当性管理等基础环节。业内分析认为,随着场外衍生品业务规模持续扩张,监管层对业务合规性或仍将保持严监管态势,券商需进一步完善内控体系,强化标的管理、投资者适当性管理及系统安全管控等关键环节,才能在业务创新与风险防控之间实现平衡。

应加强投资者适当性管理落实

针对场外衍生品复杂的结构和风险收益特征,监管部门不断出台相关制度,以完善投资者适当性管理,保障场外衍生品市场稳妥起步和保护投资者利益,对此,有机构从以下2方面给出相应建议:

一是应严格落实现行监管要求,加强投资者适当性管理的落实。例如加强对投资者评估和测试,结合投资者历史交易行为,构建全方位的投资者画像;穿透识别交易对手身份,准确了解交易目的;加强动态评估,跟踪客户的重要变化和财务状况;加强投资者教育,增加对场外衍生品的理解,强化风险意识。

二是完善场外衍生品的全生命周期风险管控机制。从国际监管对复杂金融产品实施产品治理机制经验来看,一方面,在结构化产品研发环节加强事前监管,限制产品过度复杂化和限制过度投机,引导产品设计朝着管理风险、配置资源、服务实体经济的方向倾斜,如有必要可以对创新品种采取事前审批,保持创新与风险管控的平衡。

另一方面,以投资者利益保护为导向,强化作为结构化产品发行人和销售方的金融机构的义务,包括完善产品审核程序、谨慎选择销售方、明确目标客户群体、跟踪产品销售的适当性情况和持续提供估值等售后服务。