在11月18日举行的2025第八届中国国际光伏和储能产业大会上,全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元公开建议光伏行业借鉴欧佩克模式,通过多晶硅环节的产能整合与动态调节,引领全行业走出“内卷式”竞争困局。

全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元。南都湾财社记者摄

当前光伏产业正经历着严峻考验。尽管2025年上半年全球可再生能源发电量超过煤炭,成为主要电力来源,中国也在“十四五”期间建成了全球最大、发展最快的可再生能源体系,但产业内部却面临着价格走低、企业盈利困难的窘境。

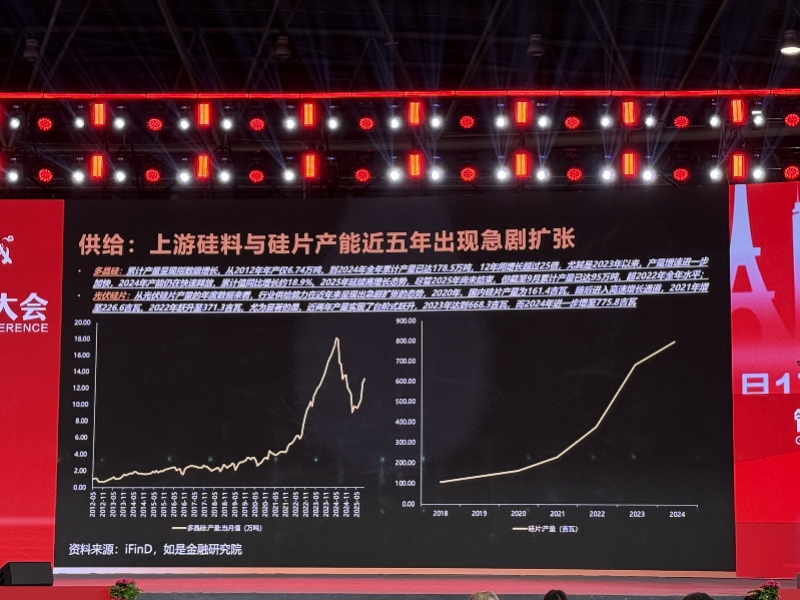

南都湾财社记者从大会上获悉,从供给端来看,上游硅料与硅片产能近5年急剧扩张。数据显示,多晶硅从2012年年产仅6.74万吨,到2024年全年累计产量已高达178.5万吨,12年间增长超过25倍,尤其2023年以来,产量增速进一步加速。同时,光伏硅片产量也在急剧扩张:2020年国内硅片产量为161.4吉瓦,2024年跃升至775.8吉瓦。供过于求,产能过剩背景下,多晶硅市场价格等一度击穿企业的成本价。

2025第八届中国国际光伏和储能产业大会现场。南都湾财社记者摄

“这种‘内卷式’竞争不仅损害了企业的持续发展能力,更制约了整个产业的创新活力与全球竞争力。”刘汉元在大会上坦言。

在此背景下,刘汉元将目光投向了石油输出国组织的成功经验。他在2025第八届中国国际光伏和储能产业大会上指出,欧佩克以集体利益最大化为核心逻辑,通过动态调节原油产量,在全球范围内形成了持续有效的油价管控机制。这种机制在不同国家、不同成本差异的条件下达成了多年共识,实现了有效运行。这一案例对正处于激烈竞争中的光伏行业具有重要启示意义。

2025第八届中国国际光伏和储能产业大会现场。南都湾财社记者摄

这一思路的关键也在于多晶硅环节在全球的重要地位。刘汉元表示,全球仅有六个国家具备多晶硅生产能力,而90%的产能集中在中国,前五大光伏企业的市场占有率接近80%。这种高度集中的产业格局,使得多晶硅环节能够充分发挥全产业链供需调节的“水龙头”作用。通过推动多晶硅环节的产能整合,可以在价格低迷时适当调节供给,带动后端硅片、电池、组件产品重新取得平衡,从而有效修复各环节产品的市场价格。

刘汉元特别强调,在当前发展阶段,最重要的任务是“反内卷和反过度竞争”。南都湾财社记者注意到,这一观点与近期政策导向不谋而合。今年以来,工信部等多部门已着手治理光伏产业无序竞争,推动落后产能有序退出,遏制低价无序竞争。这些举措为行业自律创造了良好的政策环境。

2025第八届中国国际光伏和储能产业大会现场。南都湾财社记者摄

展望未来,刘汉元对光伏产业依然充满信心。他认为,在发电、储能等环节的协同发展下,能源转型将迎来更快的加速期和真正的“质变期”。只要各方秉持共创共享原则,凝聚发展共识,整个中国光伏产业将有望保持长时间的高质量发展。

如是金融研究院院长、中国民营经济研究会副会长管清友现场表示,从历史经济角度来看,产能过剩面前,一旦价格低于成本,很多企业就可能退出市场,对此,不少企业投入更多的资金研发,让技术领先于同行,有企业努力成为“卷王”。

管清友同时表示,作为一个经济观察学者,积极主张建立行业自律、反对劣质竞争,如果光伏行业能够建立像欧佩克这种组织,对行业展开有效治理,对反内卷竞争、维护行业的可持续发展有着积极作用。