国庆假期的10月6日,一位彭姓上汽大众ID.3车主向媒体反映,其驾驶的车辆在行驶过程中多次发生异常自动刹停情况,导致追尾事故并造成车辆严重损坏。

曾被誉为“合资电动车样板”的上汽大众ID.3,如今因自动刹停、黑屏、掉电、失速等故障频发,从销量神话跌入信任危机。德系品质的金字招牌,正被智能系统的阴影蚕食。

两发隧道自动刹停事故

隧道光影交错,本该是智能辅助的考验场,却成了ID.3车主的惊魂地带。

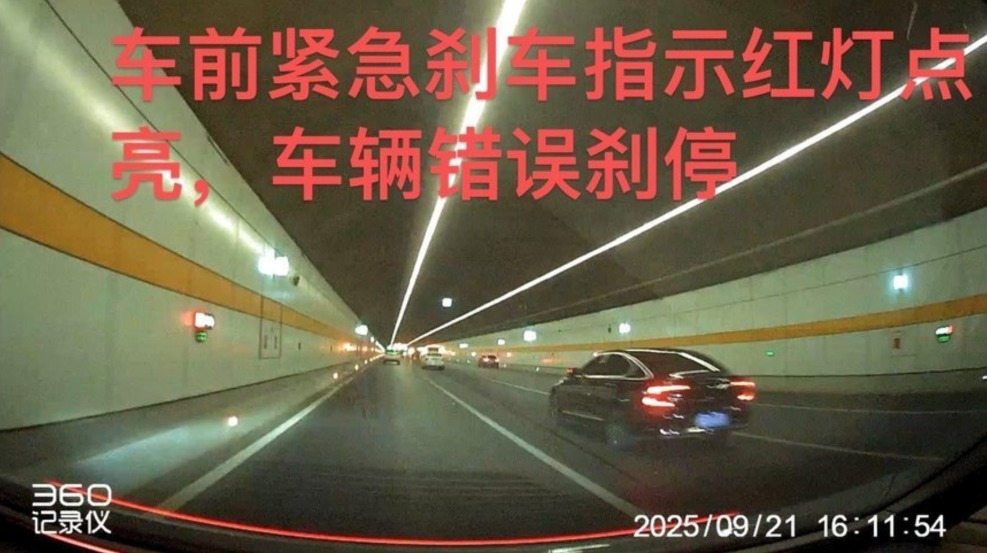

早在2023年12月,彭姓车主购入ID.3。2025年3月25日,车主驾驶该辆ID.3正常行驶经过隧道路段,前方路面与道路两侧均无异常,自动刹车系统突启、车速瞬降至零,所幸后方无车。而9月21日,该车行驶到一隧道时,同一辆车在相似场景中再度无预警自动刹停,这一次被追尾,尾部严重变形。

两次事故重复发生,让“偶发”不再成立,暴露该款ID.3识别逻辑存结构性缺陷。

经销商与厂方检测均称“系统正常”,无故障记录,仅提出“三次免费保养”补偿。车质网数据显示,ID.3自动刹停投诉超20起,多发生于隧道或光线复杂路段,传感器误判成主因。

一位车主更因突停致乘客受伤,维修五个月仍未彻底解决。五星安全评分挡不住现实算法的盲点,车主提醒:“购车前最好试一趟隧道,看系统敢不敢信。”

车机与电子系统故障反复

除自动刹停外,ID.3自上市以来暴露出大量软件层面故障。车主集中吐槽车机迟缓、逻辑混乱,中控与仪表双黑屏最为常见:导航瘫痪、空调乱跳、车速电量无显示。2025年4月,一位车主报告屏幕频繁黑屏且重启无效,期间安全气囊误报、警报夜响。

大众承认软件在低温与传感器逻辑上存在缺陷,承诺优化CARIAD系统,但故障反复。车质网统计显示,车机类投诉超50宗,黑屏、断网、影音崩溃尤集中在冬季,多为“仪表无显示”。

厂方建议“长按电源重启”或“锁车待SOS灯灭”,但维修延误普遍,部分车主更换屏幕与主机两次仍复发。2025款“聪明款”更被怀疑蓝牙连接诱发黑屏,系统版本“1516”“2819”成重灾区。用户调侃:“德系精密,只差一根信号线。”

多位用户称,黑屏多发生在夜间或高速行驶时,驾驶者瞬间“盲目”,安全隐患被放大。

掉电与失速“偏差”

在ID.3用户圈中,动力系统成了车型最大不确定因素。从“电量跳水”到“行驶失速”,看似分属电池与驱动两端,实则同源于软件控制与系统集成的脆弱。

部分搭载磷酸铁锂电池的车型,被车主称为“静置掉电机器”。购车半月即出现夜间停放电量骤降,冬季续航常低于300公里。大众解释为“显示偏差”,建议放电校准BMS,但多数用户称无效。厂方未公布数据支撑或改进计划。

更危险的是失速。车质网显示,“电驱动装置故障”投诉数十起:故障灯报警、挂挡失灵、动力中断频发。新车行驶200公里即趴窝者不在少数,一车主半年内四次失速,其中两次在路中央推车脱困。

厂方称系统自我保护机制会在异常时切断驱动以防硬件损坏。业内人士指出,这一策略在高速上反成隐患——当算法误判为“危险”而断动力,驾驶者反而真正陷入危险。

即便CARIAD中国团队扩编至600人、投资24亿欧元优化软件,也难在短期根治底层逻辑漏洞。从掉电焦虑到失速恐惧,ID.3的动力危机揭开了“软件定义汽车”的另一面:当算法主宰行驶安全,信任崩塌只需一次误判。

智能化裂痕

上汽大众ID.3的用户口碑呈现明显的两极分化。

正面评价集中在底盘质感与驾乘体验,被认为兼具舒适与支撑,优于同级竞品。凭借外观设计、动力表现和多轮降价后的性价比,ID.3在2023年一度成为合资纯电销量冠军。

但可靠性问题迅速侵蚀口碑。除自动刹停与失速故障外,内饰材质、车窗控制设计及系统逻辑均遭批评。第三方投诉平台数据显示,其投诉量与投诉销量比均高于部分竞品,质量槽点与销量齐升。

目前,ID.3仍保持合资纯电销量领先,懂车帝评分3.84分,外观与操控表现较优,底盘扎实、隔音出色,矩阵灯与AR-HUD具越级感。但配置缺陷同样明显:塑料感强、车机混乱、App匮乏。2024年累计销量20万,2025上半年约3万-4万,保值率与满意度居前。

然而,销量掩盖不了裂痕。刹停、黑屏、掉电、失速等问题的共通点在于:系统不可验证,却由车主承担后果。从个案到行业,合资品牌正被本土厂商的算法迭代反超,德系软件短板凸显。监管层面,三包维权难、OTA承诺空,消费者保障机制仍滞后。智能化时代的安全,不再是刹车距离与气囊数量,而是厂商面对算法失灵的坦诚与担当。当德系品质需靠一次次OTA修补信任,上汽大众的考题,已超越技术本身。

正如一位车主所言:“买的是德系品质,开的是系统焦虑。”这句话也折射出合资品牌在智能化转型中的普遍困境。