筹划超一年,科源制药(301281)并购山东宏济堂制药集团股份有限公司(以下简称“宏济堂”)的事项最终未能成行。11月28日晚间,科源制药宣布,终止收购宏济堂99.42%股份并募集配套资金。科源制药表示,重组终止是由于市场整体环境情况较筹划之初发生了一定变化。

科源制药、宏济堂均为济南前首富、“力诺系”掌门人高元坤旗下企业。早在2019年,“力诺系”就曾筹划将宏济堂与科源制药一同以借壳上市的方式送进A股,不过最终折戟。这也意味着,宏济堂已两度“曲线上市”未果。而重组告败的科源制药,目前也面临一定的业绩压力,今年前三季度公司营收、净利双降。

筹划超一年后终止

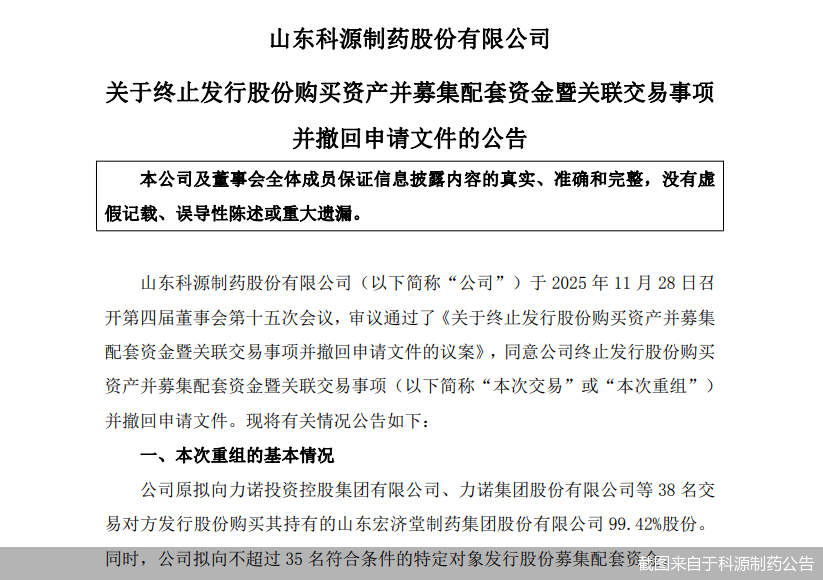

11月28日晚间,科源制药发布公告称,公司于11月28日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件。

据了解,科源制药原拟向力诺投资、力诺集团等38名交易对方发行股份购买其持有的宏济堂99.42%股份,交易作价约35.81亿元。同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

针对终止重组的原因,科源制药表示,自公司筹划并首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于市场整体环境情况较本次重组筹划之初发生了一定变化,为维护公司全体股东长期利益,经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证,基于审慎性考虑,决定终止本次重组事项。

投融资专家许小恒表示,一般重组的筹划时间越长,因产业、行业及市场环境等因素发生较大变化而终止的风险就越高。回顾此次重组历程,2024年10月8日,科源制药因筹划重大事项停牌,并透露了拟购资产为宏济堂,随后于同年10月21日披露相关预案。今年6月27日,深交所正式受理此次交易,并于7月10日收到深交所审核问询函,科源制药于8月18日对外披露了问询回复。截至终止,已历时超一年。

公告显示,科源制药旨在通过此次重组优化产品布局、加强销售采购渠道整合、降低经营成本,打造具备规模优势、行业知名度高的医药大健康平台。随着此次重组终止,科源制药上述愿景随之落空。

宏济堂资本路坎坷

值得一提的是,这已是宏济堂第二次“曲线上市”未果。

资料显示,宏济堂主营业务为中成药及健康产品、麝香酮等产品的研发、生产和销售。宏济堂、科源制药的背后是力诺集团掌门人高元坤。目前,力诺集团正在全面实施“资产证券化、制造数智化、产业全球化、价值最大化”的“四化”战略。

早在2019年底,高元坤就开始筹划将科源制药、宏济堂送入资本市场。彼时,*ST亚星公告称,公司拟通过发行股份的方式购买科源制药100%股份及宏济堂100%股份,将导致公司控股股东、实际控制人发生变更,可能构成重组上市。不过,由于交易各方对本次重组的交易价格、业绩承诺及补偿等核心事项未能达成一致,上述重组最终折戟。

借壳失败后,高元坤开始筹划科源制药、宏济堂独立上市。2021年6月24日,科源制药创业板IPO获得受理,耗时不到两年,2023年4月4日,科源制药登陆创业板。宏济堂则于2021年、2024年两度接受IPO辅导,但最终不了了之。

奥优国际董事长张玥向北京商报记者表示,此次终止后,宏济堂登陆资本市场的时间被迫推迟,企业估值和市场信心可能受冲击。宏济堂未来想要进入资本市场,重启独立IPO是较直接的方式。如继续寻求曲线上市,不局限于“力诺系”内部企业,可寻求行业内其他有业务协同需求的上市公司合作。比如与需要拓展中药产品线的医药企业达成并购协议,通过被外部企业收购实现曲线上市。此外,宏济堂也可以引入医药领域的创投机构或产业基金,择机再推进IPO或其他资本化路径。

值得一提的是,“力诺系”旗下还有一家上市企业力诺药包,于2021年11月11日登陆资本市场,系“力诺系”首家上市公司。

科源制药前三季度营收、净利双降

此次重组终止,也将使科源制药业绩增厚预期落空。

据重组报告书,此次重组将大幅提高科源制药营收、净利水平。不考虑募集配套资金,本次交易后,科源制药2024年备考营业收入为17.45亿元,较交易前增长276.34%;归属净利润约为1.68亿元,较交易前增长177.86%。

今年前三季度,科源制药营业收入、归属净利润双双下滑。财务数据显示,科源制药前三季度实现的营业收入约为3.03亿元,同比下降8.52%;归属净利润约为3147.07万元,同比下降20.69%。

不过,如此次交易完成,科源制药资产负债率也将大幅提高。报告期各期末,宏济堂流动比率、速动比率、应收账款周转率、存货周转率低于同行业上市公司平均水平,资产负债率高于同行业上市公司平均水平。本次交易完成后,科源制药每股收益下降7.39%,流动比率下降69.04%,资产负债率增加28.55个百分点。

在审核问询中,深交所曾要求科源制药审慎论证本次交易的目的和必要性,是否构成公司向相关方进行利益倾斜的情形。