日前,有网友在社交平台发帖称,在入职三只松鼠(300783.SZ)后会失去本名,员工会将自己的名字改为“鼠某某”。该帖子发布后,引发广泛关注。三只松鼠回应,公司确实有以“鼠”字作为名字前缀的文化,感觉更亲切、可爱,此举并没有强制规定。

关于推行“鼠”字花名的主要原因,三只松鼠董事会办公室工作人员接受《每日经济新闻》记者(以下简称每经记者)采访时表示:“入职时每位同事都会取一个以‘鼠’字开头的署名,象征着大家同属一个大家庭。在这样的氛围中,每位成员都能充分发挥潜能、贡献力量,这也体现了团队的凝聚力。”

记者注意到,除了三只松鼠,互联网企业起花名也是常见现象。国家工信部品牌培育专家,华南理工大学工商管理学院市场营销系主任陈明教授告诉记者,企业起花名是一种企业文化建设行为。但文化不等于品牌,品牌是对顾客的价值承诺,不宜把企业文化建设成果直接向顾客展示和推广。

创始人叫“松鼠老爹” 花名能增强凝聚力、归属感

作为2012年创立的国民零食品牌,三只松鼠推行“鼠”字花名的主要原因是什么?

据媒体报道,近日,三只松鼠创始人兼CEO(首席执行官)章燎原发朋友圈回应:“无论以何种方式,如果员工喜闻乐见地接受并最终落到企业的价值观,以消费者为中心,组织内部高度协同且有趣,都是好的企业文化!”

三只松鼠董事会办公室工作人员向每经记者证实,章燎原在公司内部的花名叫“松鼠老爹”。她介绍,入职时每位同事都会取一个以“鼠”字开头的署名,象征着大家同属一个大家庭。在这样的氛围中,每位成员都能充分发挥潜能、贡献力量,这也体现了团队的凝聚力。我们视公司为家,愿为这个家庭尽己所能,从而拉近彼此的距离,增强归属感。

在该工作人员看来,“鼠”字文化旨在塑造亲切、可爱的品牌形象,以拉近与消费者的距离。“因此,我们将顾客称为‘主人’,将自己视为其中的一只小松鼠,致力于服务好每一位消费者。”

此外,她还介绍,员工具体取什么名字都是自愿的,只要不重复,公司不会过多干预,“这样可以很好地把工作和生活区分开来。”

从“松鼠”到“鼠”可能带来消费者认知错乱

每经记者观察到,三只松鼠曾因消费者退货时收件人显示为“退货鼠”引发争议,被质疑存在不尊重消费者的情况。对此,上述员工表示,在推行这类极具特色的企业文化时,三只松鼠并未主动对外进行预防性解释或宣传:“我们认为这本质上属于内部文化建设的范畴,许多企业也都有类似实践。当时在对外沟通中,我们首先对文化背景做了必要说明,公众在了解初衷后普遍表示理解和认可。”

值得注意的是,三只松鼠目前业绩承压。2025年三季度财报显示,该公司今年前三季度营业收入为77.59亿元,同比增长8.22%;归母净利润为1.61亿元,同比下降52.91%。

针对上述相关现象,浙江传媒学院浙江省社会治理与传播创新研究院研究员、文化创意与管理学院公共关系系讲师方凌智接受每经记者采访时分析称,这是一个企业内部文化外溢到外部品牌效应的问题:“首先,反映了企业未能将内部管理理念与外部品牌形象进行有效统一。尽管其面向消费者的品牌形象一度成功,但内部文化的不适配同样会影响品牌价值。”

“其次,还存在品牌形象联想和匹配的问题。”他表示,三只松鼠早期推出很多坚果食品,因而使用“松鼠”作为品牌形象是可行的。但是在花名文化中,将“松鼠”改为“鼠”,会产生前后品牌形象不一致的问题,造成消费者认知错乱。尤其是“鼠”这个字的使用,也在挑战消费者的固有认知。

每经记者注意到,松鼠属于啮齿目松鼠科,而鼠类(如老鼠、仓鼠)属于啮齿目鼠科。两者在分类上存在明显区别,且生态位差异较大。

从武侠风到水果蔬菜风互联网企业起花名较常见

除了三只松鼠,互联网企业起花名是常见现象。

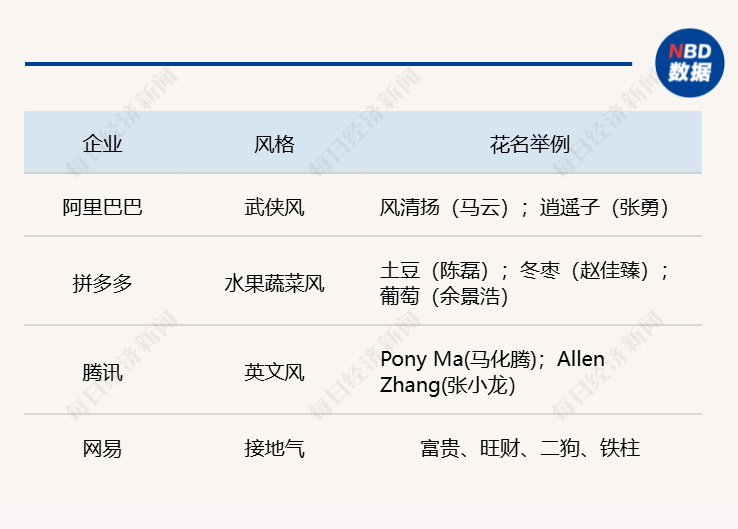

其中,阿里巴巴(09988.HK)最为知名,每一位员工入职时都要取一个武侠味的花名,如公司创始人马云叫“风清扬”、前董事会主席张勇叫“逍遥子”。同事之间以花名相称,很多人只识花名,不识真名,这已经成为阿里巴巴的企业文化。

腾讯员工普遍使用英文名作为花名,例如创始人马化腾的英文名是“Pony Ma”,高级执行副总裁张小龙为“Allen Zhang”。这种称呼方式淡化了传统的职位等级,符合公司“扁平化管理”的理念。

此外,拼多多的早期团队元老也都是以水果蔬菜名称来取花名,比如公司董事长兼联席CEO陈磊叫“土豆”,联合创始人赵佳臻叫“冬枣”。

早在2020年时,网易(09999.HK)以邮件形式向所有员工下达了一则与称呼相关的通知:以后员工在内部沟通中将去掉“哥”“姐”“总”等称呼,倡导用昵称代替。于是,网易员工纷纷在OA(数字化办公系统)定时抢占自己心仪的花名,“富贵”“旺财”“二狗”“铁柱”等热门花名被一抢而光。

部分互联网企业花名一览

数据来源:每经记者整理

企业文化不宜直接对外推广但内外贯通是品牌理想境界

陈明告诉每经记者,企业起花名是一种企业文化建设行为,其目的在于增强员工的凝聚力和归属感,并折射出企业管理者的价值观和人格取向。

“但文化不等于品牌,品牌是对顾客的价值承诺,是外部市场对企业的感知,是为了吸引顾客关注和产生选择偏好的一种营销手段。它传递的是顾客的价值观和对顾客需求的理解与满足,所以不宜把企业文化建设成果直接向顾客展示和推广。”陈明坦言。

方凌智同样指出,花名仅是表象,其本质在于企业欲塑造何种文化与组织氛围。他认为,是否推行“花名”制度,根本上取决于组织的核心文化与领导风格。若企业文化与之不符,生搬硬套则易“水土不服”。文化塑造手段必须与企业文化的内在特征高度匹配,任何方法都应是文化内核的自然外显,而非强行植入的管理工具。

陈明建议,当企业所倡导的价值观与顾客所追求的价值观高度契合时,文化与品牌便实现了贯通。此时,员工的行为、对外的诉求将与市场的期待知行合一,形成稳固的内外承诺,这正是品牌建设所追求的理想境界。