作为百事可乐、可口可乐、红牛等国际饮料巨头的全球供应商,新诺威正积极寻求超越其传统功能性原料和保健食品业务的发展路径。

今年以来,新诺威动作频频,一方面通过收购控股股东资产向创新药领域拓展,另一方面推进赴港IPO进程,力求业务转型与资本运作齐头并进。

然而在业绩层面,公司却面临不小的压力。尽管前三季度营业收入实现微增,净利润却出现大幅下滑,亏损幅度高达567.47%,归母净利润与扣非净利润更是录得首次三季报亏损。

当前,新诺威一方面面临支柱业务增长乏力,另一方面新业务尚未形成有效支撑,处于“青黄不接”的阶段。其频繁收购的举措也引发市场关注,所收购的创新药资产仍处于投入期,无法贡献利润,使得公司整体盈利持续承压。新诺威将如何破解当前困局,成为市场关注的焦点。

就上述问题,《华夏时报》记者向新诺威致函询问,截至发稿未获回复。

陷“增收不增利”困局

新诺威核心业务涵盖功能性原料、保健食品、特医食品的研发、生产与销售。其功能性原料产品主要包括咖啡因、阿卡波糖、无水葡萄糖等;保健食品以“果维康”系列维生素C含片、B族维生素含片为代表;特医食品则聚焦于非全营养配方产品。

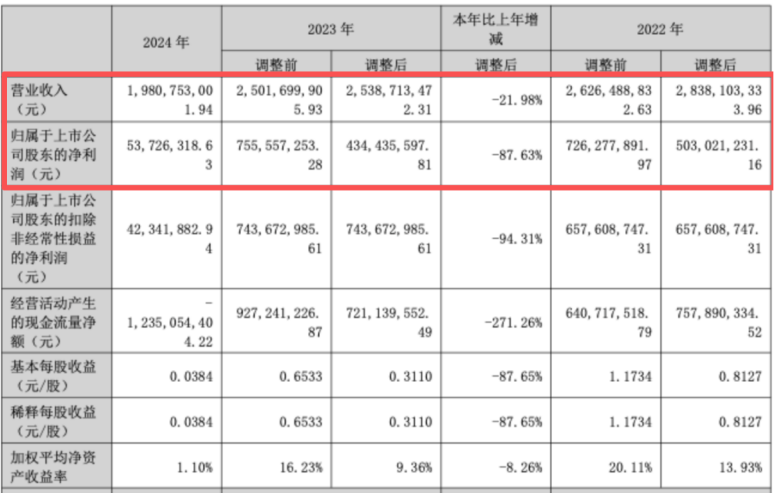

公司收入几乎全部来源于功能性原料与保健食品两大业务。2022年至2023年是新诺威的业绩高光期,连续两年营业收入超过25亿元,归母净利润均突破7亿元。

但增长势头在2024年骤然刹车,营收、归母净利润分别大幅下滑21.98%、87.63%至19.81亿元、5372.63万元。公司对此解释,一是公司功能性原料咖啡因产品受到市场因素影响,价格较2023年的高位价格回落,导致功能食品及原料业务分部主营业务收入较去年同期减少;二是公司加大研发创新投入较上年同期增长25.44%。

值得注意的是,核心业务疲软早有征兆。

2023年其功能性原料收入已下滑5.01%,即便毛利率提升2.65%仍难掩颓势。

2024年该板块营收进一步下滑24.90%,毛利率同步下降5.75%。

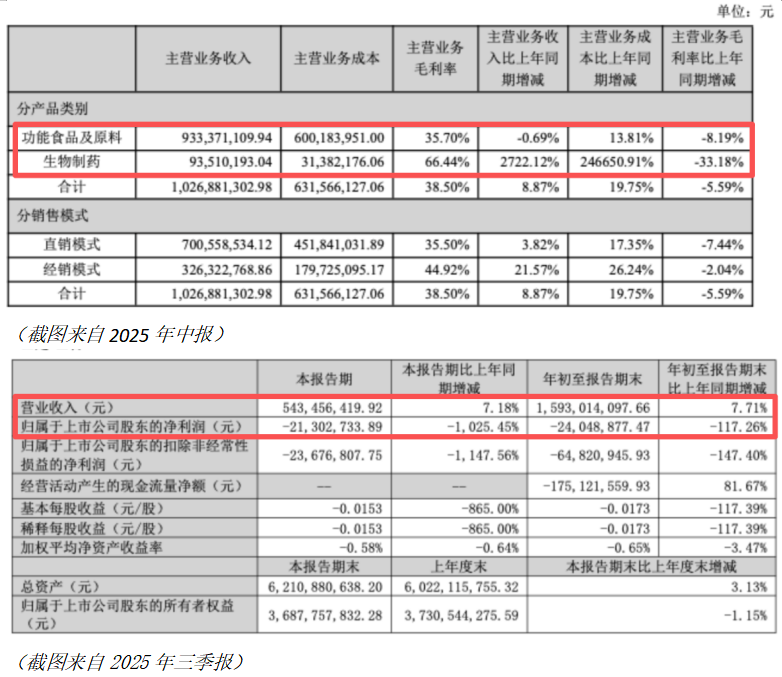

进入2025年,该支柱业务压力未减,上半年该板块营收微降0.69%,毛利率则骤降8.19%至35.70%。尽管上半年整体营收增长7.99%,但归母净利润因高额研发投入(占营收43.39%)同比下滑102%。

到了今年前三季度,其“增收不增利”特征加剧,公司实现营收15.93亿元(+7.71%)的同时,归母净利润却亏损2404.89万元,扣非净利润亏损6482.09万元,而上年同期两项盈利均超1.37亿元。

这其中的变量与新诺威在创新药领域的战略转型密切相关。

自2023年起,公司启动向控股股东收购资产的系列动作,意图切入生物创新药赛道。2024年初以18.71亿元拿下巨石生物51%股权(后者聚焦ADC、mRNA疫苗等领域);2025年初筹划76亿元收购石药百克100%股权(增值率78.25%),但这笔耗时一年多的资本运作最终被深交所终止审核。

这一系列资本运作显著推升了市场预期,一度推动公司股价从10元左右飙升至63元,涨幅超500%,不过截至2025年10月29日,股价已回落至34.57元。

值得关注的是,尽管巨石生物的恩朗苏拜单抗注射液与注射用奥马珠单抗已于2024年上市,但其在研管线仍处于高强度投入阶段,尚未实现盈利。当前,新诺威一方面面临传统支柱业务增长乏力,另一方面新业务尚未形成有效业绩支撑,正处于转型过程中的“青黄不接”阶段。市场普遍关注,这一转型阵痛期还将持续多久。

(截图来自2024年年报)

高溢价、零承诺的关联并购

在传统业务承压、创新药转型尚未破局的背景下,新诺威近期接连披露两大资本动作:一边推进赴港上市,一边再度向控股股东收购创新药资产,然而“高溢价+零业绩承诺”的关联交易组合,引发了市场对利益平衡的争议。

公告显示,新诺威拟以11亿元现金收购控股股东恩必普药业所持巨石生物29%股权。本次交易完成后,公司对巨石生物的持股比例将从51%升至80%,交易性质仍属关联并购。这是双方第二次就巨石生物股权交易——2023年8月,新诺威已宣布以18.71亿元增资控股巨石生物,2024年初完成交割后将其纳入合并报表,自此开启创新药转型实质性落地。

值得关注的是,本次11亿元交易对价以资产基础法评估为依据,标的股权增值率高达146.08%,且未设置任何业绩承诺条款。而从经营数据看,巨石生物仍处于资金密集投入期:2024年净亏损7.29亿元,研发费用达7.71亿元;2025年上半年亏损收窄至3.76亿元,但研发投入仍维持4.23亿元高位,尚未形成盈利能力。

针对此类高溢价、无业绩承诺的关联交易,山东隆湶律师事务所主任、高级合伙人李富民对《华夏时报》记者指出:“控股股东左手倒右手,11亿元、146%溢价、零业绩承诺,典型的‘三高’配‘三无’。更关键的是,巨石生物仍在烧钱期,未来三期临床一旦失败,商誉减值将直接吞噬净资产,而卖方已落袋为安。”他还表示,监管机构预计将就评估参数、可比案例及交易必要性等发出问询,但最终能否通过仍取决于股东大会的表决权结构。

知名财税审专家、资深注册会计师刘志耕进一步对本报记者指出,“该交易存在明显的利益失衡风险,需警惕控股股东通过资本运作转移风险。所以,中小股东要关注后续披露的估值细节及独立董事意见,必要时通过股东大会行使否决权。”

事实上,此前收购巨石生物已对新诺威业绩形成拖累。

2024年并表首年,公司营收同比下滑21.98%至19.81亿元,归母净利润暴跌87.63%至0.54亿元;2025年上半年颓势加剧,归母净利润亏损274.61万元,同比降幅102%,成为2017年以来首次中期亏损。

针对“新诺威是否具备长期支撑创新药投入的现金流”疑问,刘志耕结合财务数据分析,“2025年前三季度公司经营活动现金流净额与净利润比值为1.03,显示现金流对利润覆盖能力尚可,但Q3单季净利润暴跌1025%,且销售费用同比激增87.12%,现金流消耗速度加快。对比行业标杆,其造血效率明显偏低。总之,新诺威当前现金流仅能维持短期研发投入,若赴港IPO受阻或生物药管线进展延迟,2026年可能面临债务违约风险。建议关注其Q4融资进展及巨石生物临床数据披露。”

在发布收购公告的同日,新诺威亦披露正筹划发行H股并在香港联交所上市,称目的为“深入推进公司全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,提高公司在国际市场的核心竞争力,促进公司成药业务发展。”此举被市场解读为缓解现金流压力的重要尝试。

“这一系列资本运作是控股股东主导下的风险转嫁与战略突围尝试,但不管如何,高溢价、无承诺的关联交易已引发中小股东对权益受损的担忧。”刘志耕补充道。