外资客观VS内资谨慎,资金为何分歧?

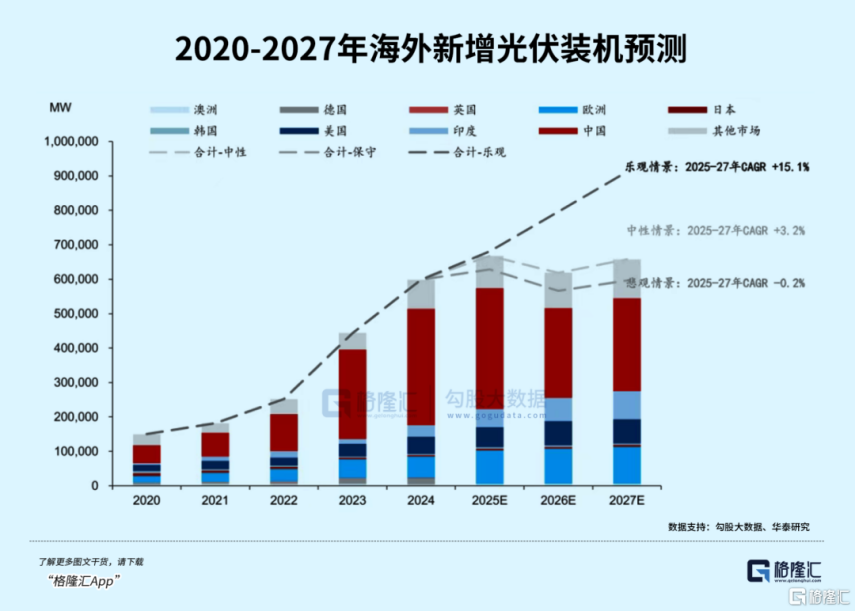

在当前市场环境中,外资正积极布局美国光伏行业,受益于政策松绑与AI驱动的能源需求增长,尤其是清洁能源税收抵免的放宽以及企业级光伏项目的缓冲期。科技巨头们如微软已锁定光伏与核电的长期订单,市场对增量需求的预期明确,且外资对美股光伏企业的估值容忍度高,更关注长期成长性。

然而,内资则处于防御状态,面临产能出清的焦虑,多晶硅和玻璃价格大幅下跌,行业亏损加剧。此外,国内政策风险和对东南亚组件的双反调查也令市场谨慎,光伏主动权益基金的持仓比例降至历史低位,仅为1.2%,资金仍在观望产能出清的进度。(数据来源:叙市、IMI财经观察)

总而言之,关键矛盾点在于:外资看“需求爆发”,内资等“供给侧出清”,共识缺失导致A股光伏对利好反应滞后。

行业阶段定位:第四周期黎明前的布局机会

据光伏四阶段模型,当前处于:

第三阶段尾声:全行业亏损倒逼产能收缩(玻璃厂减产30%、硅料厂控产)。

第四阶段前夜:技术龙头市占率提升(BC电池产能年底冲100GW)、政策纠偏加速(工信部严打低价倾销)。

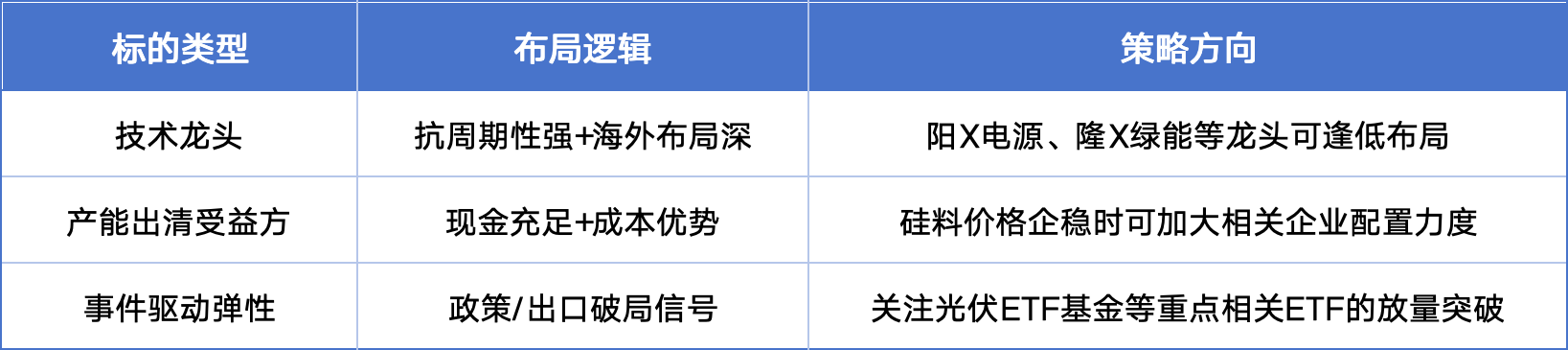

考虑攻守兼备的交易策略

A股光伏:聚焦龙头与事件驱动

(个股仅作示例,不构成实际投资建议;市场有风险,投资须谨慎)

行业关键观测点包括:

政策端,国内《价格法》修正低价中标规则、美国9月双反税率裁定;以及产业端,组件价格能否守住0.65元/W成本线、印尼百GW招标中企的份额。

此外,在卫星配置方面,港股科技领域或正成为对冲内资分歧的替代选择,目前该领域的估值水平仅为20倍市盈率,相较于纳斯达克的42倍更具吸引力。同时,腾讯和阿里等公司的每股收益增速超过30%。投资者可博弈外资回流中国资产,近期已有显著的资金流入。此外,国防军工和资源品也呈现出阶段性机会,军工领域的新型装备亮相将推动相关公司的发展,而农业相关产品在中期具备支撑,增强了投资组合的韧性。

总体而言,内外资分化下的思考逻辑为:通过产能出清(硅料和玻璃减产)实现价格企稳,进而推动政策落地,最终重塑内外资共识。在此背景下,投资策略应围绕光伏龙头企业进行左侧布局,依托其技术与出海双重壁垒,同时在右侧追击港股科技,以期迎接估值修复的弹性。期待四季度行业拐点与资金共振的到来。(部分观点参考:叙市)

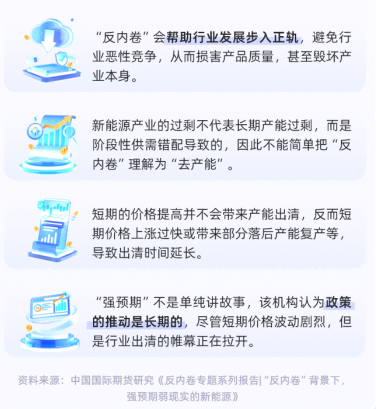

“反内卷”来日方长

市场分析认为,“反内卷”未来趋势将至少延续至“十五五”期间,主要聚焦于三大方向:政策将持续至2026年,直至核心行业的产能利用率回升至80%以上,企业利润率回归合理区间。深化方向包括从“反低价”转向“促优质”,通过推动质量分级认证实现“优质优价”;从“去产能”转向“育新质”,对半导体材料和航天空树脂等“卡脖子”领域提供定向补贴;以及从“行业自律”走向“全国协同”,建立跨省产能预警平台以消除政策洼地。然而,短期内部分依赖低价竞争的中小企业将面临淘汰,地方执行也可能出现偏差,需要警惕个别地区借“反内卷”之名进行地方保护。

总体来看,虽然持续性毋庸置疑,但路径将更加智慧。“反内卷”本质上是“供给侧改革2.0”,其根植于中国经济从“量”到“质”的转型需求。政策已从初期的“止血”转向“造血”,未来将通过“法治化红线+市场化激励”的组合拳,推动行业从“内卷红海”迈向“价值蓝海”。龙头企业或借助技术壁垒与政策支持扩大优势,而中小企业或聚焦细分市场或融入产业集群以规避冲击;可持续关注相关重点企业表现。

光伏板块关联个股:阳光电源、隆基绿能、TCL科技、特变电工、通威股份、TCL中环、正泰电器、晶科能源、晶澳科技、德业股份

(文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资须谨慎。)

风险提示:本材料的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内外部报告资料,不构成任何投资建议或对任何产品未来收益的任何保证,不代表对任何产品的投资策略、投资组合、投资回报及经营业绩等的任何承诺和预期。未来的投资可能会因外部经济状况变化(如利率、市场趋势和不同投资组合中的不同商业环境以及使用不同的投资策略)不同而产生较大差异。投资者不应以该材料取代其独立判断或仅根据该信息做出决策。请读者仅作参考,自行核实相关内容,市场有风险,投资须谨慎。