2025年二季度,央行货币政策例会明确提出“量增、价降、结构优化”的组合拳策略,通过加大信贷投放、推动融资成本下行,并聚焦科创、消费、民营及小微企业等领域,为实体经济注入强劲动力。

这一政策导向不仅为银行业提供了流动性支持,也为银行ETF指数(512730)的底层资产质量与收益稳定性奠定了坚实基础。银行ETF指数(512730)内年已经上涨17.85%,目前还处于强势多头状态。

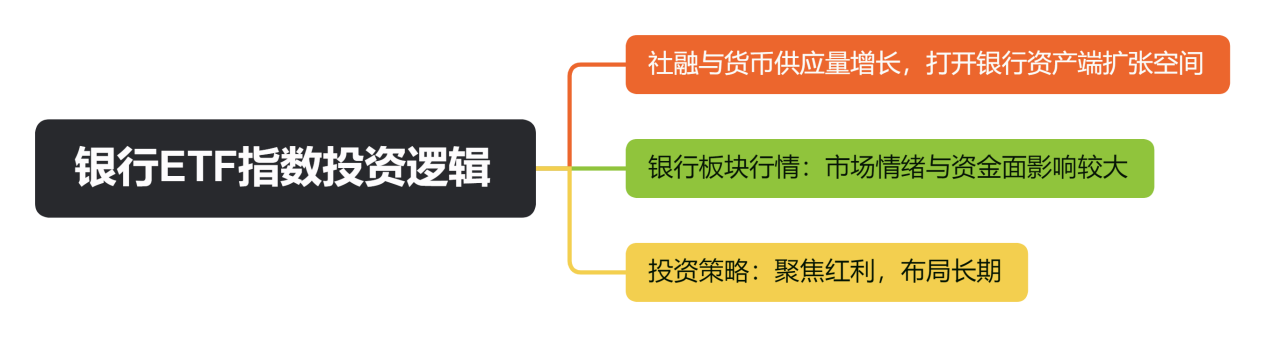

一、社融与货币供应量增长:匹配经济与物价的意义

当前,社融增速与货币供应量(M2)的合理增长成为市场关注的焦点。央行二季度例会强调“物价持续低位运行”,但通过“量增”策略,6月央行净投放超6500亿元,其中MLF净投放近1200亿元,短期逆回购净投放5359亿元,精准呵护流动性。这种“量增”不仅直接补充了银行间市场的流动性缺口,更通过DR007(银行间质押式回购利率)等短端利率的稳定,传导至实体经济的融资成本下降。

对于银行ETF指数(512730)而言,社融增速的回暖意味着银行资产端扩张空间的打开。历史数据显示,当社融增速与名义GDP增速匹配时,银行净息差(NIM)往往呈现企稳态势。2025年上半年,尽管银行净息差仍面临压力,但央行通过“价降”(如LPR下调预期)和“结构优化”(定向支持科创、消费等领域),正在逐步改善银行的资产收益率结构。这种政策组合拳,直接利好银行ETF底层资产中的优质信贷标的,尤其是聚焦零售、小微及绿色金融的银行股。

二、银行板块行情:短期波动与长期价值中枢

近期银行板块经历“短期波动与快速修复”的典型特征。上周的调整与本周两天的快速反弹,印证了市场情绪与资金面的主导作用。然而,从长期视角看,银行板块的价值中枢依然稳固。

第一,降准降息预期与扩内需政策形成双重支撑。 央行二季度例会虽删去“择机降准降息”表述,但市场普遍预期下半年仍有降息空间。若LPR下调,银行负债端成本(如存款利率)可能同步调整,从而缓解净息差压力。此外,扩内需政策(如消费信贷支持、地产政策优化)将直接提振银行零售业务增长。

第二,银行股的“低估值+高股息”特性持续吸引资金。 截至2025年6月,42家A股上市银行中,37家股息率超3%,兴业银行、建设银行等股息率超8%。银行ETF指数(512730)持仓的招商银行、工商银行等龙头股,股息率稳定在4%-5%区间,远超10年期国债收益率。这种“类固收”属性,在缺乏的市场环境下,成为机构资金“抱团填仓位”的核心逻辑。

三、投资策略:聚焦红利,布局长期

1、短期关注分红时点,长期把握估值修复。

银行股的分红季通常集中在6-7月(如中信银行2024年分红股权登记日为7月9日)。短期看,分红实施前的“填权行情”可能推动ETF净值上行;长期而言,银行股股息率超3.9%,随着无风险利率下行(如10年期国债收益率或降至2.3%以下),其相对吸引力将持续凸显。

2、红利策略与转债逻辑的叠加效应。

当前市场环境下,部分机构通过“红利银行股+可转债”策略增厚收益。例如,银行转债的转股溢价率处于历史低位,若正股股价因分红或政策利好上涨,转债投资者可同时获得股息收益与资本利得。银行ETF指数(512730)持仓中,部分银行转债的配置比例上升,为投资者提供了“进可攻、退可守”的工具。

3、警惕短期调整风险,把握月度级别机会。

历史经验显示,6-7月银行股集中分红后,Q2末/Q3初可能出现月度级别调整。但调整幅度通常有限,且为长期投资者提供了“低吸”窗口。例如,2024年7月银行板块调整后,8月即迎来新一轮上涨。

在货币政策“量增价降”与实体经济复苏的共振下,银行ETF指数(512730)凭借其底层资产的稳健性(持仓集中于招商银行、兴业银行等龙头股)和分红收益的确定性,成为投资者布局“低估值+高股息”赛道的优质工具。值得关注的是,中证银行ETF已正式修改基金扩位简称为银行ETF指数(512730),进一步强化了其市场标识度。

展望下半年,若降息预期落地、扩内需政策发力,银行板块估值修复空间有望打开。对于追求稳健收益的投资者而言,银行ETF指数(512730)不仅是短期分红行情的参与工具,更是长期配置的“压舱石”。在红利策略持续占优的市场中,银行股的“安全边际”与“向上弹性”或将成为2025年资本市场的稀缺资源。

银行板块关联个股:招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行 、中国银行、平安银行、民生银行。

(数据来源:iFinD;截止时间2025年5月22日;文中个股仅作示例,不构成实际投资建议。基金有风险,投资须谨慎。)

相关基金:

$中证银行ETF(SH512730)$、 $香港银行LOF(SH501025)$

风险提示:本材料的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内外部报告资料,不构成任何投资建议或对任何产品未来收益的任何保证,不代表对任何产品的投资策略、投资组合、投资回报及经营业绩等的任何承诺和预期。未来的投资可能会因外部经济状况变化(如利率、市场趋势和不同投资组合中的不同商业环境以及使用不同的投资策略)不同而产生较大差异。投资者不应以该材料取代其独立判断或仅根据该信息做出决策。请读者仅作参考,自行核实相关内容,市场有风险,投资须谨慎。