仿佛转瞬间,2025年已行至过半。

海内外宏观的变局仍在加速发酵,全球资本市场仿佛坐上了一辆没有终点的过山车,震荡与起伏成为常态。

与此同时,低利率时代的帷幕已经拉开,定期存款、货基等传统收息方式正集体遭遇“收益缩水”的挑战。

在这样的背景之下,红利基金凭借其高股息的独特特质,成为越来越多投资者的配置压舱石。

然而,随着红利策略近年来的持续走强,一个现实问题开始在投资者心中萦绕:红利基金是否需要止盈?又该如何止盈?

这个看似简单的问题,实则触及了红利投资的本质内核。本文试图从高股息策略的底层逻辑出发,在短期波动与长期价值之间寻找答案。

01 股息复利——

不止损的逻辑与“本金修复力”

传统股票投资中,止盈与止损的点位设置常被视为操作纪律的核心,但红利基金的投资逻辑却有所不同,“止盈不止损”甚至“主动买套”成为多数成熟投资者的共识。

这并非随意的选择,而是源于红利基金作为权益资产的独特属性——它拥有双重收益引擎,既包含股价波动带来的资本增值,更有持续稳定的股息收入。

美国沃顿商学院教授杰里米J.西格尔在《投资者的未来》中揭示了一个关键规律:高股息是股价下跌后加速修复本金的利器。

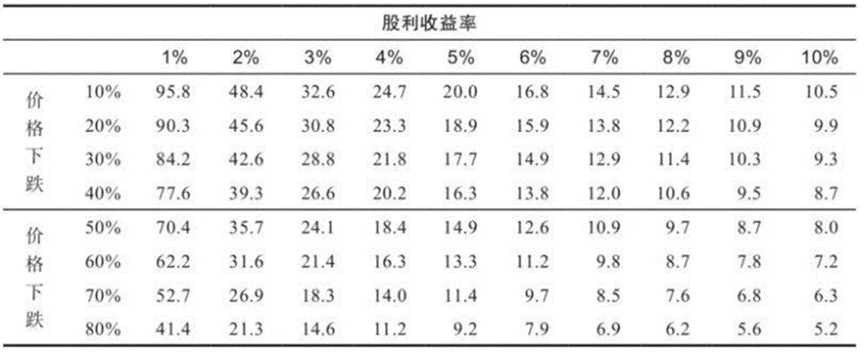

图:在股价下跌后为持平股利收益率需要的年数

数据来源:《投资者的未来》,杰里米J.西格尔

通常股息率越高,投资者弥补价格损失的时间就越短——

当股价下跌50%时,若股利收益率为3%,投资者需要24.1年才能通过股息收益弥补损失;

而当股利收益率提升至5%,这一时间便大幅缩短至14.9年。

更出乎意料的是,由于分红再投资能加速股份积累,股价跌幅越大,投资者“回血”所需的时间反而越短——

假设股利收益率固定为7%,当股价下跌20%时,投资者为持平股利收益率需要13.8年;

而当股价跌幅扩大至60%,回本时间却缩短至9.8年。

这一结论看似颠覆认知,实则蕴含着复利的精妙逻辑,关键在于下跌带来的积累效应。

对于一只拥有5%股利收益率的股票,即便股价腰斩后长期在低位震荡,14.9年后投资者仍能获得与股价未下跌时同等的收益。

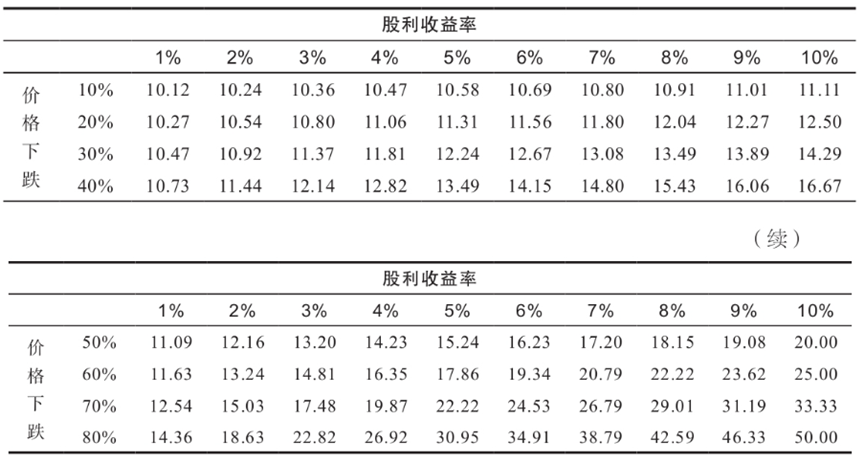

更重要的是,若14.9年后股价回升至原来的水平,此时的年化收益率将达到15.24%,较股价未下跌时的收益高出50%。

图:价格恢复时的年收益率

数据来源:《投资者的未来》,杰里米J.西格尔

背后的秘密在于,股价位于低位,同样的分红可以买入更多股份,当投资者持有的股份数量翻倍时,股价下跌的负面影响已被抵消;

而当价格回升,这些额外积累的股份还将成为收益的放大器,让投资者的处境反而优于股价未跌的情景。

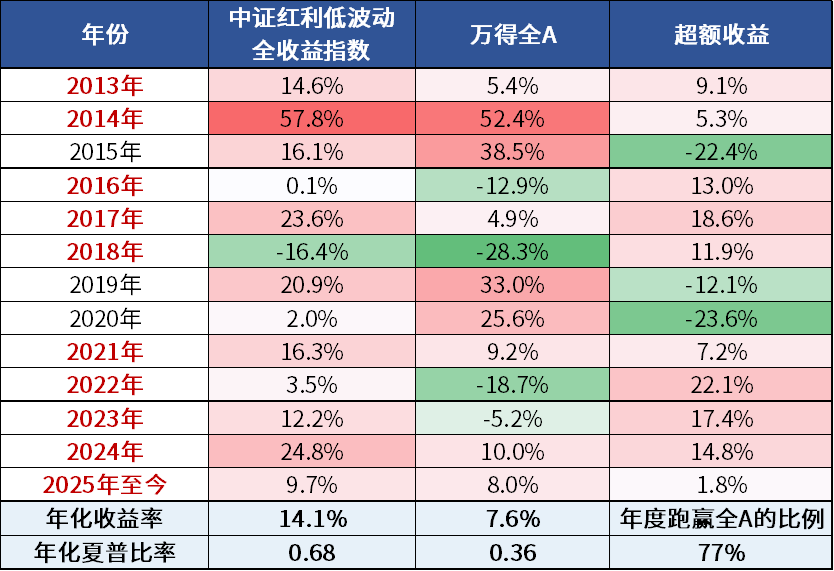

市场实践早已验证了这一逻辑的有效性。2018年A股经历单边熊市,红利低波全收益指数全年下跌16%,虽未能完全规避调整,但跌幅显著小于沪深300指数28%的跌幅。

那些在下跌中坚持持有的投资者,通过分红再投资不断积累份额,在随后2019至2021年的市场回升中收获了丰厚回报。而止损离场者不仅承受了即时亏损,更错失了后续的复利增长。

数据来源:Wind,统计区间2013.01.01-2025.7.14,指数过往业绩走势不代表未来表现,不代表投资建议。

因此,对于红利基金投资而言,除非成分股的基本面与预期发生根本性恶化,否则不应轻易止损。

指数调整恰恰是积累份额的好时机,而每一次回调都在为未来的复利增长播撒种子,等待价值重估的时刻。

02 科学止盈——

资产配置视角下的动态解法

理解了红利基金“不止损”的底层逻辑后,另一个更现实的问题随之而来:

面对持续积累的浮盈,是否需要止盈?又该如何科学止盈?

晨星(Morningstar)在《中国公募基金投资者回报差研究报告》中给出的结论引人深思:

截至2024年12月31日,所有五年期年化投资者回报差均为负值,即投资者回报普遍低于基金同期创造的收益。

造成这一收益缺口的核心推手,正是投资者群体普遍存在的不当择时行为。

而且,红利类基金的走势特性进一步加剧了择时难度。其长期收益率虽领先市场,但涨幅往往并非线性释放——可能在数月内横盘甚至下跌,而后在几周内快速补涨,试图通过技术指标“高位止盈”者常常面临两难。

(来源:Wind,统计起始日均为2020.8.31,截止日为2025.8.4。指数过往业绩走势不代表未来表现,不代表投资建议。)

难道,面对浮盈只能被动持有?

资产配置再平衡提供了一条更理性、更可执行的路径——

这一策略的精髓在于通过纪律性调整维持组合的初始风险敞口,天然包含“高抛低吸”的机制,却无需精准预测市场顶底。

具体操作中:

假设投资者设定股票类资产(如红利基金)与债券基金的初始比例为50%:50%。

当红利基金表现强劲,使股票占比升至60%时,可卖出部分红利基金买入债券,使比例回归50:50;反之,当股市下跌导致股票仓位缩水至40%时,则卖出债券补入红利基金。

这一过程本质是在资产配置层面实现止盈,既规避了单一基金择时的难题,又通过纪律性操作捕捉市场波动中的机会。回归初始权重后,即便未来资产价格出现明显调整,对组合的冲击也会显著降低。

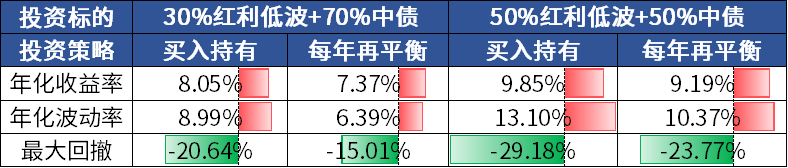

历史数据有力佐证了这一策略的有效性。对2012年12月31日至2025年8月4日期间的红利低波全收益指数与中债总财富总值指数进行回测显示:

对股债组合每年实施再平衡,相比静态组合,年化波动率可降低约2-3个百分点,极端行情下的最大回撤明显收窄,收益的稳定性得到有效提升,而长期收益上的牺牲也相当有限。

来源:Wind,统计区间2012-12-31至2025-08-04,回测标的为红利低波(全)指数、中债-总财富(总值)指数,每年再平衡方式为期初调整。年化收益率=(1+总收益率)^(1/总回测年份数)-1。指数历史业绩不预示未来表现,不代表基金产品表现。

当然,再平衡的频率并非越高越好,每半年或一年审视调整即可。过度频繁的操作将侵蚀股息再投资的复利空间,增加不必要的摩擦成本。

对于长期投资者而言,生命周期调整则是较为实用的进阶策略——

随着年龄增长,投资者的风险承受能力会自然变化,此时的“止盈”更应理解为风险结构的优化。市场中常用的“100-年龄”法则颇具参考价值:30岁时可配置70%的权益类基金(包含红利基金),50岁时降至50%,70岁时仅保留30%。

这种渐进式调整既考虑了风险承受能力的变化,又避免了突然大幅调整对组合收益的冲击,让资产配置始终与人生阶段相适配。

对于退休人士而言,分红覆盖法是另一种优雅的“变现”选择——

即构建规模足够大的红利组合,使年度分红能够覆盖生活开支,无需卖出本金。假设每年需要10万元生活开支,按4%的股息率计算,构建250万元的红利组合便有望满足需求。

在低利率时代,这种策略的含金量还在上升,它既能提供相对稳定的现金流支撑生活,又能保持本金的长期增长潜力,让退休生活在财务自如中从容展开。

03 投资本质——

在波动中锚定长期价值

红利基金是否需要止盈的命题,归根结底是对投资本质的追问。

在短期波动与长期趋势的拉扯中,在人性弱点与市场规律的博弈中,投资者始终需要寻找那个微妙的平衡点。

事实上,红利基金相关历史数据显示:

国证自由现金流指数连续6年正收益,全收益指数基日以来年化收益超17%;

而在万得全A指数下跌的年份里,红利低波指数有100%的占比能更“抗跌”,全收益指数长期年化回报达到18%。

(来源:Wind,统计起始日均为指数基日,截止日为2025.8.4。指数过往业绩走势不代表未来表现,不代表投资建议。)

这种"涨多跌少"的特性正是复利生长的沃土,因而对于大多数投资者而言,减少操作、长期持有的"懒人策略"反而可能更接近成功。

是否止盈的答案,其实早已藏在每个人的资产配置计划与投资目标中。

如果目标是短期波段,根据股息率、估值等指标止盈或许是必要的操作;

如若追求是长期财富增值,那么动态平衡而非简单止盈,或许更值得践行。

红利投资的精髓,在于锚定那些能持续创造现金流并乐于与股东共享成果的企业,在市场低谷时耐心积累份额,在阶段大涨后通过资产配置适度平衡,借助分红再投资激活滚雪球效应。

止盈与否从来不是终点,找到与自身风险承受能力、投资目标相匹配的方式,让投资成为生活的助力而非负担,这才是红利投资最深刻的启示。

风险提示:

1.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区別。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效投资方式。

2.本资料仅为服务信息,观点仅供参考,不构成对于投资人的实质性建议或承诺,也不作为法律文件。

3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

4.基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同。投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

5.基金管理人的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

6.各销售机构关于适当性的匹配意见不必然一致,且基金合同中关于基金的风险收益特征与基金的风险等级因考虑因素不同,存在差异。

7.本页面基金产品风险等级由基金销售机构提供,且投资者应符合销售机构适当性匹配原则。

8.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出承诺或保证。

9.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。

10.本页面产品由华夏基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

11.基金产品历史业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

12.基金有风险,投资须谨慎。

本服务由华夏基金管理有限公司提供,相关责任将由华夏基金管理有限公司承担,如有问題请咨询华夏客服,电话400-818-6666。

$华夏港股通央企红利ETF联接A(OTCFUND|021142)$

$华夏港股通央企红利ETF联接C(OTCFUND|021143)$

$华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(OTCFUND|017610)$

$华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(OTCFUND|017611)$

$华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(OTCFUND|159726)$

$华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(OTCFUND|023917)$

#7月投资总结:我的收益如何了?#

#8月你看好哪条投资主线?#