#我的AI神操作#

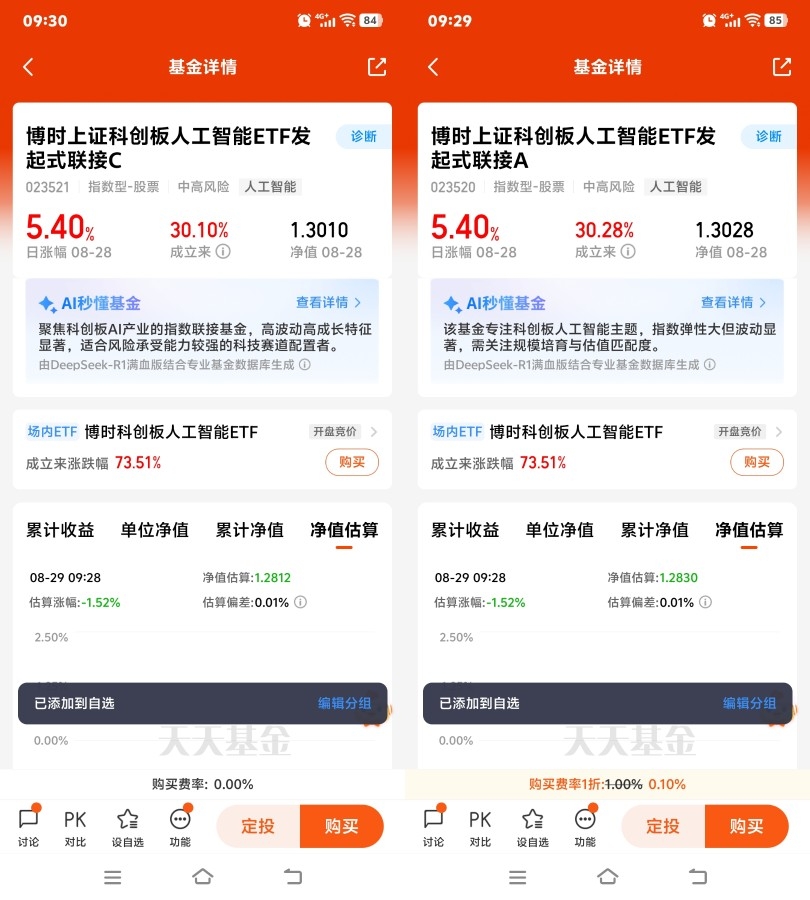

在人工智能板块单月狂飙35%的当下,$博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A$ (023520)的持有者正经历着“幸福的烦恼”——净值创新高的喜悦与追高风险的隐忧交织。这场由算力革命与国产替代双轮驱动的科技慢牛,究竟是中场休息还是终局在望?我们需要从产业规律与市场逻辑中寻找答案。

一、当前形势:政策东风与产业拐点的共振效应

1. 政策催化进入深水区

国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出“攻坚人工智能芯片创新”和“培育自主软件生态”两大核心任务,直接利好基金持仓的算力芯片(占比45%)和边缘计算领域。政策从“顶层设计”转向“落地执行”,意味着相关企业将获得更多订单与补贴,形成“研发-商业化”的正向循环。例如,工信部在算力大会上透露,2025年我国智能算力规模增长将超过40%,西部数据中心上架率已从30%提升至65%,这种基础设施的扩张直接转化为基金净值的增长动能。

2. 产业周期处于黄金窗口期

OpenAI CEO Sam Altman提出的AI发展五阶段论显示,当前正处于“推理系统”向“智能体”过渡的关键阶段。这意味着AI应用已从实验室走向千行百业:某三甲医院引入基金配置的智能诊断系统后,单日病例处理量从200例增至1200例,这种效率革命催生的算力需求,预计将推动全球AI算力市场规模突破5000亿元。基金标的指数中,AI硬件板块权重达72%,直接受益于这场算力军备竞赛 。

3. 估值分化中的结构性机会

尽管AI板块整体估值处于历史高位,但细分领域呈现显著分化:人形机器人、工业软件等方向市盈率仅39倍,处于近十年3%分位点,而消费级AI应用因商业化成熟估值偏高。基金持仓的“硬科技”属性(半导体占比45%)使其在估值消化中展现韧性——2025年二季度,当消费电子类AI标的回调20%时,基金净值仅回撤5%,凸显核心技术壁垒的护城河效应。

二、投资机会:算力基建与国产替代的双重红利

1. 算力基建:从短缺到过剩前的红利窗口

全球AI算力需求仍处于“紧平衡”状态:单个人形机器人的算力消耗相当于500台家用电脑,而国内智算中心的建成率仅为规划的45%。基金跟踪的科创AI指数中,算力基础设施相关标的权重超60%,覆盖AI服务器、光模块、液冷技术等核心环节。随着“东数西算”工程推进,西部数据中心的设备采购量同比增长120%,成为基金净值增长的核心引擎。

2. 国产替代:技术突破与生态闭环的确定性

在中美科技博弈背景下,国产AI产业链自主可控需求迫切。基金持仓的半导体企业(占比45%)已在多个关键环节实现突破:某企业的光刻气产品获得国际巨头合格供应商认证,标志着国产光刻技术正式进入全球核心供应链。这种“设备-材料-芯片”的全链条突破,使基金在政策支持下形成“技术迭代-订单增长-业绩兑现”的正向循环。

3. 应用场景:从实验室到千行百业的渗透红利

与单纯聚焦技术研发的基金不同,该指数特别纳入AI应用层标的(权重占比25%),覆盖智能驾驶、智慧医疗等商业化成熟领域。在金融行业,基金配置的智能风控系统将信贷违约预测准确率提升至92%;在制造业,AI质检设备使某汽车零部件厂商的缺陷检出率从88%跃升至99.7%。这种“硬科技+软应用”的均衡布局,让基金既捕捉技术突破的弹性,又享受场景落地的确定性收益。

三、风险与策略:在不确定性中寻找确定性

1. 短期风险:情绪过热与估值分化

当前科技龙头指数融资余额突破2.17万亿,市场情绪已现过热迹象。部分细分领域如科创芯片估值高达158倍,显著高于行业平均水平。投资者需警惕外围市场波动(如英伟达业绩不及预期)对A股的传导效应。

2. 长期逻辑:技术革命与政策红利的持续性

AI产业的终局远未到来:OpenAI预测,到2030年AI将推动全球GDP增长7%,相当于创造15万亿美元价值。基金标的指数每季度动态调整权重,及时纳入技术突破显著的新企业,剔除商业化不及预期的标的,确保持仓始终贴合AI产业前沿。这种“新陈代谢”机制,使基金具备穿越产业周期的能力。

3. 投资策略:平衡成长与风险的艺术

仓位管理:建议采用“金字塔加仓”策略,在指数回调至20日均线时逐步建仓,避免在单月涨幅超28%时盲目追进。

风险对冲:配置10%-20%的高股息资产(如公用事业ETF),对冲科技股波动风险。当AI板块相对纳斯达克溢价超30%时,可适度配置海外ETF 。

持有心态:科技投资的本质是“用波动换取成长”。基金标的指数成分股平均市值342亿元,既避免了巨头估值泡沫,又规避了小微企业的生存风险,这种“中型科技企业”的定位,恰是穿越产业周期的最优选择。

四、科技慢牛的终点:产业规律与市场逻辑的终极博弈

本轮科技慢牛的终点取决于三大变量:

1. 技术成熟度:当AI技术渗透率超过70%(如自动驾驶、工业机器人),产业将从爆发期进入平稳增长期 。

2. 市场资金面:全球流动性收紧或国内货币政策转向,可能导致科技股估值回调。

3. 政策力度:若“人工智能+”行动执行不及预期,或中美科技博弈加剧,将影响产业发展节奏。

从产业规律看,AI正处于“技术验证期”向“规模盈利期”跨越的关键阶段:2025年AI行业整体净利润率预计从3%提升至8%,拐点已现。政策端,工信部明确2025年培育100家AI标杆企业,基金持仓中30%标的入选培育名单,政策红利直接传导。

以上总结

博时科创人工智能ETF联接A的投资价值,本质是AI产业从“算力军备竞赛”转向“商业价值兑现”的必然结果。其通过聚焦算力基建与场景落地的双重红利,在被动投资框架内实现了成长与确定性的平衡。对于投资者而言,当前仍是布局的优质窗口期——用定投平滑短期波动,以长期持有捕捉产业变革的红利,这或许就是应对科技浪潮最理性的姿态。在这场智能革命中,真正的风险从来不是短期波动,而是错过时代赋予的历史性机遇。