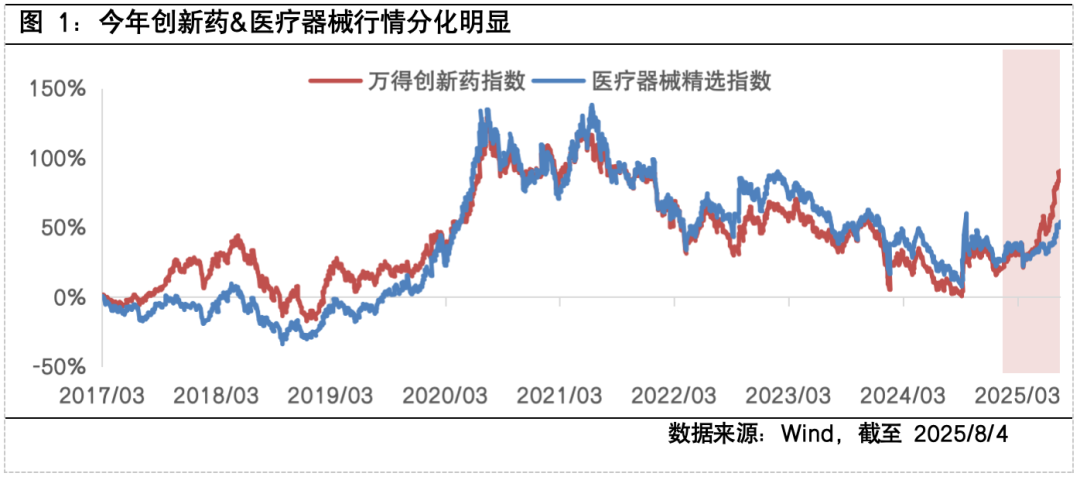

今年以来,创新药带动医药板块迎来一轮显著的牛市行情,聚焦A股的万得创新药指数累计上涨54%,聚焦港股的恒生创新药指数累计上涨102%,相较市场主要宽基指数均取得明显超额收益。而作为同具创新属性的医药赛道,在创新药风生水起的时刻,创新医疗器械表现却不温不火,原因是什么?未来创新药的东风能否吹向创新器械?创新药风生水起,创新器械默默蛰伏

2021-2024年,在内需疲软、外需风险累计、估值高位、集采和反腐加码的背景下,医药行业和医疗器械行业均经历了漫长熊市。今年以来,创新药从学术成果发布到BD合作的亮点纷呈,出海蔚然成风;政策层面,国内纲领性文件《全链条支持创新药发展实施方案》出台,支持创新药发展;商业健康险创新药目录的出台已提上日程,国内创新药支付将又迎活水,支撑创新药生态不断完善。在此背景下,创新药行情迎来“高光时刻”,带动医药行业强势走牛;而反观医疗器械,虽然在市场情绪整体走高的背景下行情略有表现,但与创新药的强势行情相比,差距也十分明显。

医疗器械长跑之路,创新在于久久为功

行情分化的背后,深藏着行业基因的不同。其一,创新药的创新模式为“突破式创新”,颠覆性迭代机会较多,壁垒在于专利;医疗器械的创新以“跟随式创新”、“改良式创新”为主,同时受制于医生的学习曲线,替代过程也相对较慢,时间是不可跨越的壁垒。其二,创新药的核心挑战集中在研发端,而创新医疗器械由于其精密制造和供应链管理复杂的特性,在从研发到量产的“工程鸿沟”上更具挑战,决定了其很难走创新药对外授权的出海模式。政策面看,相同点在于,药品和医疗器械此前都受集采、行业反腐等政策面的压制。不同点在于,药品存在统一的国家医保目录,近年国家医保局还对创新药纳入目录给予政策倾斜;而器械还没有“国家医保目录”,各地在器械医保支付等方面政策不一,医保认定难点叠加医生对医疗器械的使用惯性等问题,使得创新产品入院也是医疗器械面临的一大问题。出海方面,美国市场空间和定价较好,目前是创新药出海的主要方向;医疗器械出口欧美市场要求极高,大部分国内企业现在针对的是散而凌乱的发展中市场,如东南亚、南美,虽然具有价格稳定的优势,但是毛利率水平不及欧美。

政策面暖风频吹,基本面拐点渐近,关注医疗器械左侧机遇

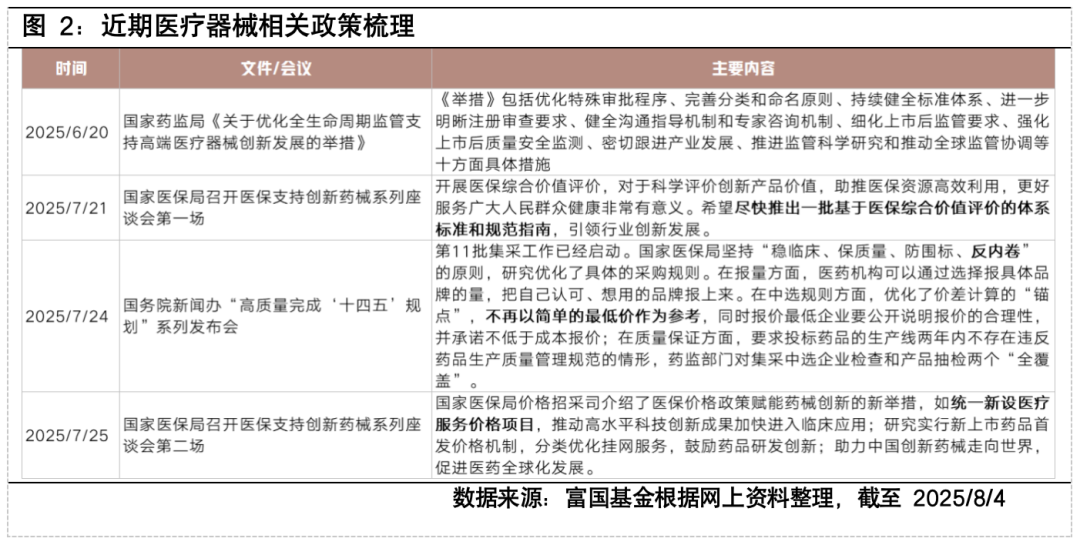

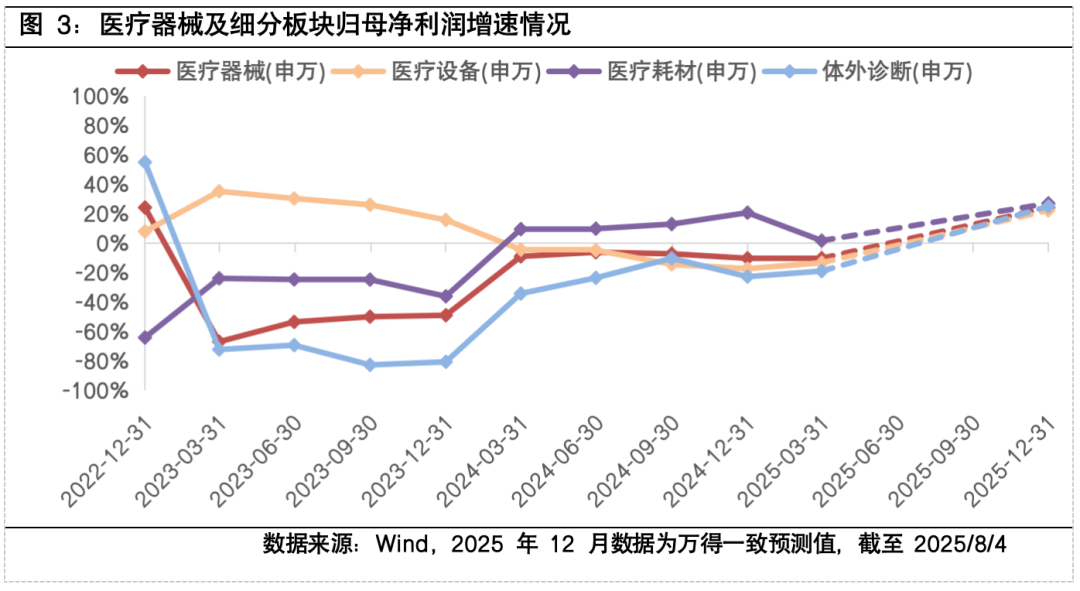

虽然医疗器械的创新成长逻辑相较于创新药稍显逊色,但板块的左侧布局机会仍值得关注。其一,政策面暖风频吹。2025年6月药监局审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》,指向医疗器械的创新落地相应配套机制有望完善;7月国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会,释放医保价格政策赋能药械创新信号;此外国家医保局在国新办发布会上提及“反内卷”,明确集采中选不再以简单的最低价作为参考,集采规则有望迎来优化。其二,产业的基本面拐点临近。此前受制于集采政策的高值耗材、体外诊断等板块随着集采边际优化有望迎来修复;医疗设备板块有望受益于价格端降价压力的缓解、今年招采活动的恢复性增长以及行业库存的逐步出清,三季度整体有望迎来业绩拐点。其三,医疗器械的长期突破口仍在于出海。政策端对创新医疗器械的支持态度日渐明确,有望激发医疗器械企业的创新积极性;同时国家药监局十大举措中专门设立“推动全球监管协调”章节,指向政策也在为出海保驾护航;叠加工程师红利释放下产品竞争力逐步提升,国内创新医疗器械有望凭借性能和性价比优势进一步突破海外市场,打开成长空间。当前医疗器械板块估值仍处于低位,相较于创新药,医疗器械目前的投资机会或表现为“胜率低、赔率高”,可适当关注起左侧布局机会。

$富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C(OTCFUND|020111)$

$富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A(OTCFUND|020110)$

#八月基金投资策略#

投资有风险,基金投资需谨慎。

在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利, 也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。