#国证港股通科技跑赢恒生科技#$工银国证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|019934)$港股科技板块近年来在政策红利释放、估值修复空间与产业升级共振下,展现出独特的投资价值。通过对国证港股通科技指数(987008.CNI)与恒生科技指数(HSTECH.HI)的对比分析,发现国证港股通科技指数在近十年的业绩表现中持续领跑,其超额收益来源于更科学的编制规则、更均衡的行业覆盖以及更严格的成长性筛选标准。

一、指数表现对比:国证港股通科技显著领先

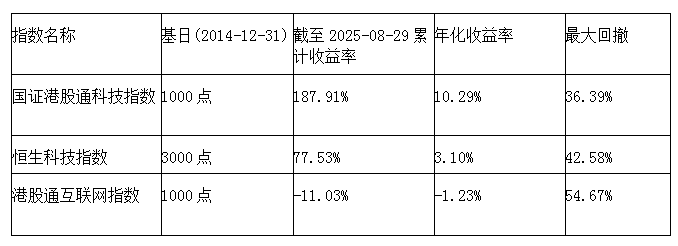

国证港股通科技指数与恒生科技指数自2014年以来的累计收益率对比:

从上表可见,国证港股通科技指数近十年累计收益率达187.91%,大幅领先恒生科技指数的77.53%,两者差距高达112.38个百分点。特别是2024年以来,随着AI技术革命与生物医药创新浪潮的兴起,国证港股通科技指数的超额优势进一步扩大。而港股通互联网指数则表现疲软,累计收益率为负,凸显了单纯聚焦互联网的局限性。

二、指数编制差异:国证港股通科技的领跑基因

1. 权重上限与集中度设计

国证港股通科技指数的权重上限设计更为灵活,单只成分股权重上限为15%,而恒生科技指数仅为8%。这一差异直接影响了指数在龙头股爆发时的弹性表现。以腾讯控股为例,其在国证港股通科技指数中的权重约为13%,而在恒生科技指数中则受制于8%的上限。当腾讯在2025年AI浪潮中单季涨幅超过50%时,国证港股通科技指数因此获得更高的收益弹性。

同时,国证港股通科技指数的前十大权重股占比高达77%,而恒生科技指数仅为66.93%。这种"核心资产集中+行业分散"的组合,既能够充分享受龙头企业的成长红利,又能通过跨行业配置降低单一行业波动风险。

2. 行业覆盖范围与结构差异

国证港股通科技指数的行业覆盖更为全面均衡,是主流港股科技指数中唯一纳入创新药的指数。其行业分布大致为:电子(23%)、传媒(22%)、医药生物(15%)、新能源设备(10%)等。这种多元配置使其能够受益于生物医药创新、新能源技术升级和AI算力需求增长等多轮产业浪潮。

相比之下,恒生科技指数的行业分布更为集中,互联网与平台经济占比约40%,新能源汽车约25%,半导体约15%,金融科技与医疗科技约10%。值得注意的是,恒生科技指数中的医疗科技权重主要来自京东健康、阿里健康等互联网医疗企业,而非真正的生物医药创新企业。

3. 选股标准与成长性筛选

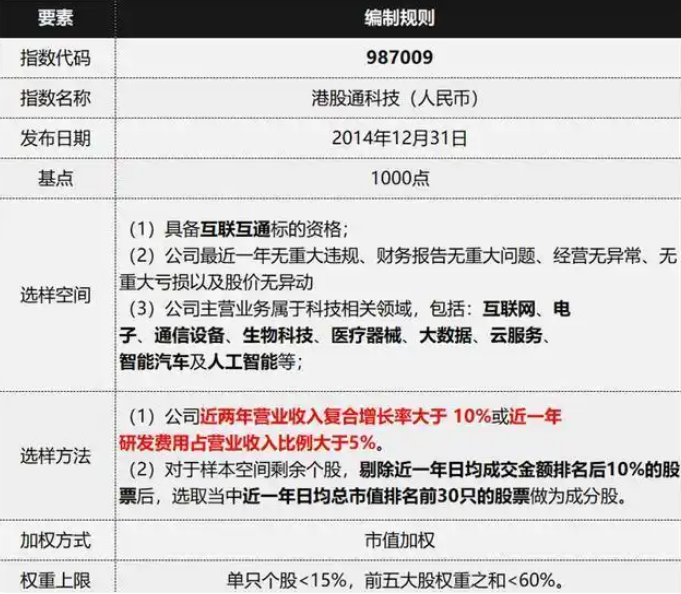

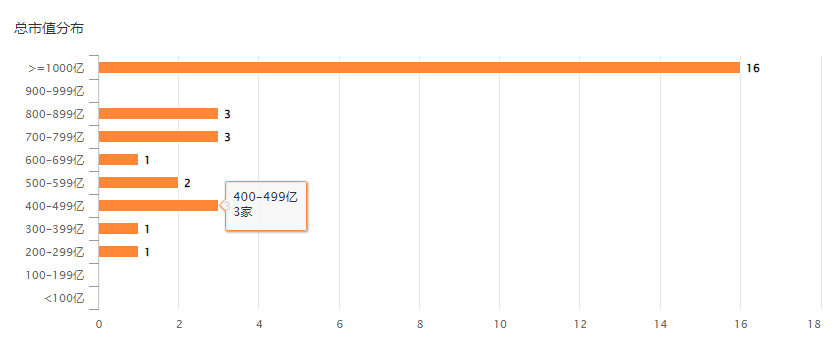

国证港股通科技指数采用更为严格的财务筛选标准,要求成分股近两年营业收入复合增速大于10%,或近一年研发费用占营业收入比例超过5%。同时,成分股需为港股通范围内市值前30%的科技企业,平均市值达2390亿元,确保了龙头企业的代表性。

而恒生科技指数虽然也设置了研发投入和收入增长等创新力指标,但筛选标准相对宽松,仅要求满足其中一项即可,且未明确市值前30%的限制。这种差异导致国证港股通科技指数中的企业普遍具备更强的研发投入和成长性。

4. 调整机制与行业动态捕捉能力

国证港股通科技指数每半年调整一次,每次调整数量不超过样本总数的10%,且设有权重股保留机制,能更好地保留高成长性龙头 。而恒生科技指数每季度调整一次,且设有快速纳入机制,新股符合条件可在上市第十日被纳入 ,虽然反应更快,但可能增加成分股的波动性。

三、生物医药:国证港股通科技的"隐藏利器"

生物医药板块是国证港股通科技指数显著跑赢恒生科技的核心原因之一。国证港股通科技指数在生物医药领域的配置权重高达15%,而恒生科技指数在该领域的配置不足3%。

1. 创新药出海与国际化突破

2025年,港股创新药企业迎来国际化突破。以百济神州为例,其H药汉斯状于2025年2月获欧盟批准,成为首个用于广泛期小细胞肺癌一线治疗的抗PD-1单抗,覆盖所有27个欧盟成员国及挪威、冰岛和列支敦士登 。复宏汉霖的PD-1抑制剂同样在海外获得突破,推动了港股创新药企业的整体估值提升。

国证港股通科技指数中的创新药企业如百济神州、信达生物等,在2025年贡献了指数23%的涨幅 。而恒生科技指数因未将生物医药作为独立行业纳入,错失了这一重要增长点。

2. 基因编辑技术与AI药物研发的协同效应

国证港股通科技指数中的成分股如百济神州联合腾讯开发AI药物筛选平台,药明生物引入机器人自动化产线,形成了"生物科技+AI"的协同效应,成为指数的第二增长曲线。这种跨行业整合的创新模式,为生物医药板块带来了更高的技术壁垒和成长空间 。

四、新能源与AI:高弹性行业的权重倾斜

1. 新能源设备与整车的配置差异

国证港股通科技指数与恒生科技指数在新能源领域的配置也存在明显差异。国证港股通科技指数更侧重新能源设备(如电池、碳化硅芯片),而恒生科技指数则更聚焦新能源整车企业(如比亚迪汽车业务) 。

比亚迪股份在国证港股通科技指数中的权重为5.05%,而在恒生科技指数中则达到8%的顶格权重 。这种差异反映了国证指数对技术迭代和产业链升级的重视,而非单纯关注整车销售。

2. AI算力与应用层的均衡配置

在AI领域,国证港股通科技指数与恒生科技指数均有所布局,但配置重点不同。国证港股通科技指数更注重AI算力与硬件的底层技术,如腾讯云、中芯国际等,而恒生科技指数则更侧重AI应用层,如互联网平台的智能推荐、智能客服等。

截至2025年8月,国证港股通科技指数前十大权重股中的腾讯控股(16.41%)、小米集团(13.90%)、阿里巴巴(13.82%)、等均在AI领域有深度布局,合计权重40%。这种"硬科技+应用场景"的全链条覆盖,使指数在AI浪潮中更具竞争力。

五、工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934)测评

1. 基金基本情况

工银国证港股通科技ETF发起式联接C成立于2024年5月28日,主要投资于目标ETF——港股通科技30ETF(159636),投资比例不低于基金资产净值的90%。该基金采用发起式设立,由基金管理人认购不低于1000万元,持有期限不少于3年,体现了对产品长期发展的信心。其凭借低费率结构、良好规模效应和适度跟踪误差,为投资者提供了便捷高效的投资渠道。

2. 费率结构分析

工银国证港股通科技ETF发起式联接C的费率结构具有显著优势:

管理费率:0.45%/年

托管费率:0.07%/年

销售服务费率:0.10%/年

综合费率(管理费+托管费):0.52%/年

C类份额优势:免申购费,持有超7天免赎回费

费率水平显著低于主动型科技基金(平均1.5%/年),十年复利效应下可为投资者节省大量成本。同时,C类份额的灵活交易机制适合短期交易或波段操作,而目标ETF的规模效应(超320亿元)则提供了充足的流动性支持。

3. 规模效应与流动性评估

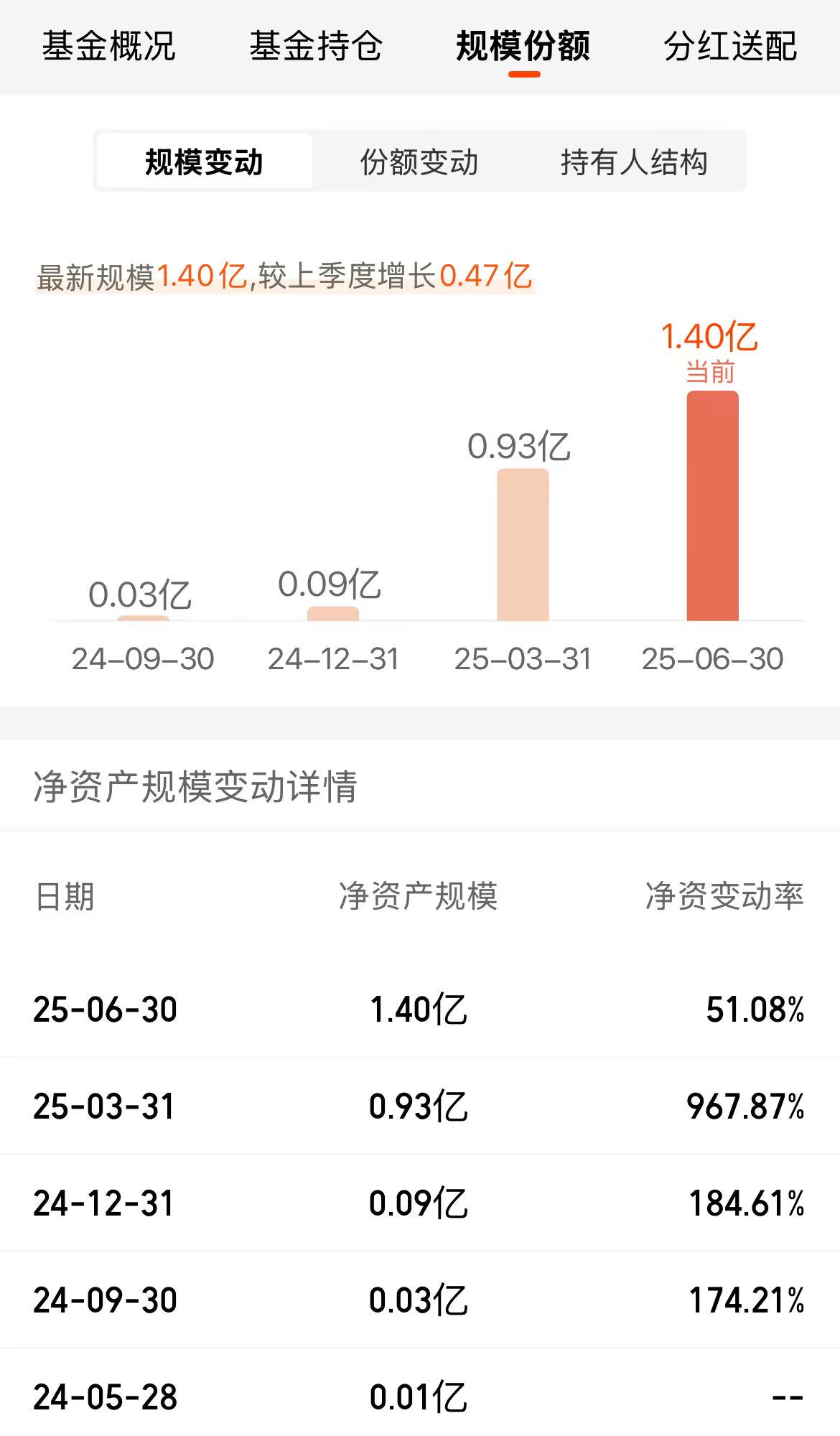

工银国证港股通科技ETF发起式联接C的规模从2024年底的0.18亿元快速增长至2025年6月底的1.72亿元,增长约7倍,显示出市场对产品的高度认可。虽然联接基金规模相对较小,但目标ETF(港股通科技30ETF)规模已超228.98亿元(2025年9月3日数据),日均成交额达5亿元,流动性充足。

这种"小联接+大ETF"的结构,既保证了联接基金的灵活性,又通过目标ETF的规模效应降低了流动性风险。特别是港股通科技30ETF已被纳入两融标的,进一步提升了投资者的策略灵活性与资金使用效率。

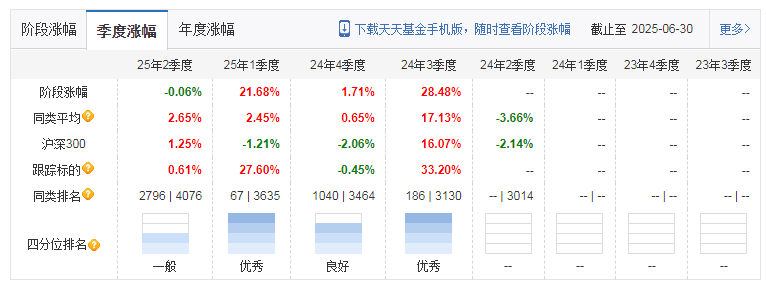

4. 跟踪误差与投资效果

工银国证港股通科技ETF发起式联接C的跟踪误差控制较为良好。根据天天基金网数据,该基金年化跟踪误差为4.26%,但根据基金中期报告,近一年净值增长率与指数收益率差值为-7.32%(基金58.91% vs 指数66.23%)。这种差异可能是由于联接基金需通过目标ETF间接跟踪,存在少量现金管理或非成分股配置导致。

与同类产品相比,工银国证港股通科技ETF发起式联接C表现优异。近一年净值增长率达73.43%,在复制指数型基金中排名107/2949,处于前3.6%。与跟踪恒生科技指数的ETF相比,该基金近一年收益率显著高于同类恒生科技ETF的52.48%。

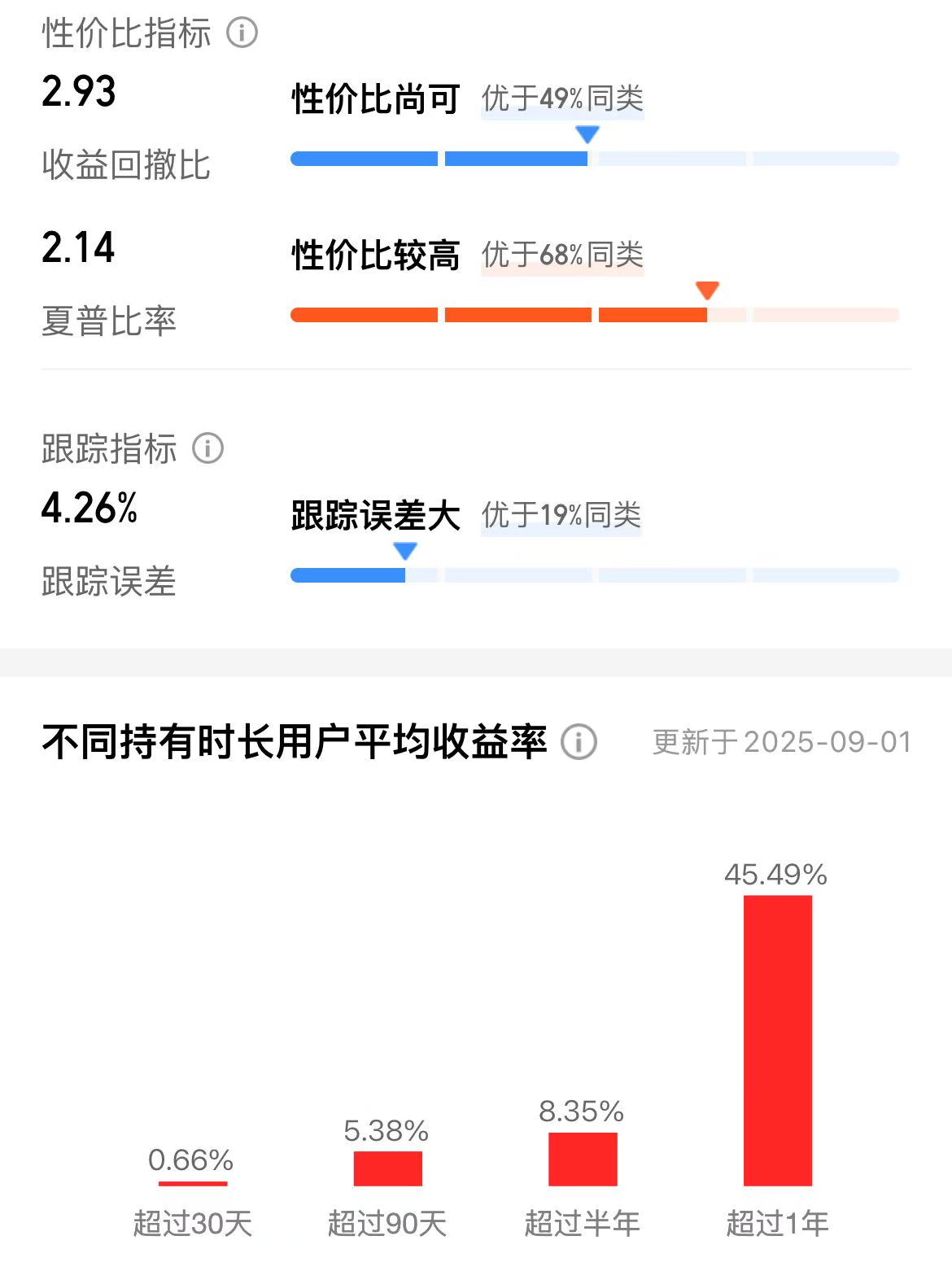

5. 风险收益特征与夏普比率

工银国证港股通科技ETF发起式联接C的风险收益特征较为鲜明:

近一年净值增长率:73.43%

近一年标准差:33.58%

近一年夏普比率:2.14,优于68%的同类产品

最大回撤:25.05%

夏普比率高达2.14,表明该基金在同等风险下提供了更高的收益,风险调整后收益表现优异。与跟踪恒生科技指数的ETF相比,工银国证港股通科技ETF发起式联接C的波动率(33.58%)略高于同类恒生科技ETF的32.83%,但夏普比率(2.14 vs 1.40)优势明显。

六、当前市场环境与投资价值分析

1. 港股科技板块估值水平

截至2025年8月底,国证港股通科技指数PE(TTM)为24.9倍,处于近十年30%分位,估值处于历史低位。相比之下,恒生科技指数PE约为20倍,处于近一年13%分位,同样具备估值吸引力。不过,由于国证港股通科技指数覆盖了生物医药等高成长行业,其估值修复空间可能更大。

2. 南向资金与外资流向

2025年南向资金净流入超9900亿港元(截至8月底),其中科技板块占比61%,成为南向资金的主要配置方向。同时,外资机构如贝莱德、桥水等二季度增持港股科技股比例超15%,内外资共振为港股科技板块提供了强劲支撑。

值得注意的是,工银国证港股通科技ETF发起式联接C的规模增长趋势明显,从2024年底的0.18亿元增至2025年8月初的1.5亿元,增长约56%,显示出投资者对港股科技板块的持续看好。

3. 美联储降息与港股流动性改善

美联储9月降息预期强化,市场普遍预期将降息25-50个基点。这对港股科技板块构成重大利好,因为港股作为离岸市场,对美元流动性高度敏感。然而,目前港币汇率仍贴近弱方兑换保证,HIBOR维持高位,导致流动性传导滞后。

一旦港币脱离弱方区间、HIBOR开始下行,港元利率将重新与美联储宽松方向趋同,届时海外流动性的边际效应将在港股市场得到更顺畅的释放,推动科技板块估值进一步修复。

国证港股通科技指数之所以能够持续跑赢恒生科技指数,核心在于其更科学的编制规则、更均衡的行业覆盖以及更严格的成长性筛选标准。通过允许更高权重的龙头股配置(15% vs 8%)、覆盖创新药等高成长行业(15% vs <3%),以及要求更高的研发投入门槛(近两年营收复合增速>10%或研发费用率>5%),国证港股通科技指数构建了更具成长性的投资组合。

工银国证港股通科技ETF发起式联接C作为跟踪该指数的优质工具,凭借低费率结构(0.52%/年)、良好规模效应和适度跟踪误差,为投资者提供了便捷高效的投资渠道。当前港股科技板块估值处于历史低位,叠加南向资金持续流入和美联储降息预期,具备较好的投资价值。

对于风险偏好较高的投资者,工银国证港股通科技ETF发起式联接C是布局港股科技板块的优质选择,建议通过定投方式参与,利用当前低估值水平获取长期复利收益。港股科技板块正处于估值修复与产业升级共振的关键阶段,国证港股通科技指数的超额收益有望持续,而工银国证港股通科技ETF发起式联接C则为投资者提供了分享这一红利的理想工具。

$工银国证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|019934)$