#国证港股通科技跑赢恒生科技# 打卡第四天

作为普通投资者,最近明显感觉到港股科技板块的投资逻辑正在发生微妙变化。过去大家习惯盯着恒生科技指数,但现在国证港股通科技指数的表现更让人眼前一亮。这种转变不是偶然的,背后折资本市场对科技股价值判断标准的重构。

最直观的感受是,这个指数的"含金量"明显更高。腾讯、阿里、小米这些龙头股的权重上限达到15%,远高于恒生科技的8%。当AI浪潮来袭时,这些企业单季50%的涨幅直接转化为指数收益,这种龙头效应在震荡市中就像定海神针。更关键的是,指数把15-20%的仓位给了创新药板块,百济神州、药明生物这些全球医药龙头的纳入,完美抓住了2025年港股医药35%的反弹行情。反观恒生科技,3%的医药权重就像小船,根本载不动行业红利的大浪。

选股标准的严苛程度也让我印象深刻。不是随便个科技公司都能进这个篮子,近两年营收增速要超10%或者研发费用率超5%,直接把伪科技企业挡在门外。市值门槛只选港股通前30%的科技企业,平均2390亿港元的市值规模,比恒生科技的流动性导向标准更有含金量。这就像在精挑细选种子选手,而不是凑人数组队。

资金流向的数据更有说服力。2025年南向资金净买入突破6000亿港元,其中61%流向科技板块,腾讯、小米、药明生物成为前三大增持标的。这种内外资共振的局面,说明专业机构对指数成分股的认可度在提升。政策面上,半导体、新能源车、生物医药这些"新质生产力"赛道,正好契合国家产业升级方向,比恒生科技依赖的互联网平台更具时代红利。

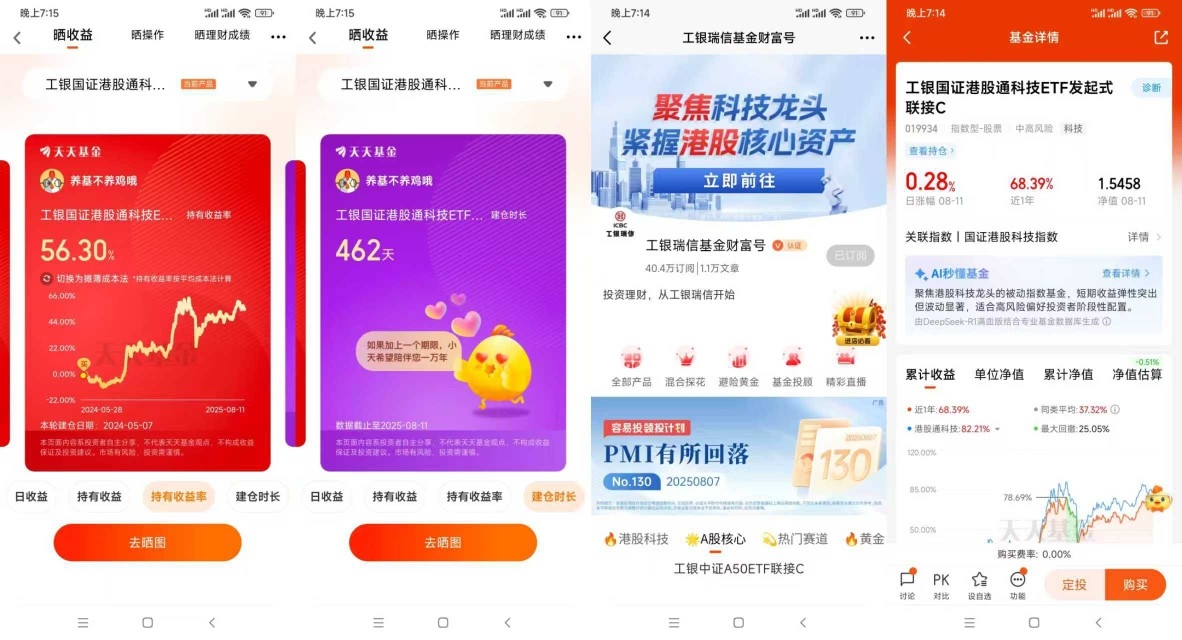

工银这只ETF联接基金的表现也验证了这种判断。近一年68.39%的涨幅背后,是基金经理赵栩二十年指数投资经验的支撑。从央企50到科创板50,他管理的产品覆盖多个核心指数,这种跨市场的投资视野对把握科技股趋势至关重要。0.15%的管理费和持有满7天0赎回费的设置,对咱们普通投资者特别友好,不用被高费率蚕食收益。

现在回头看,投资科技股不能只看表面热度。国证港股通科技指数的崛起,本质是资本市场在重新定义科技股的价值坐标——从流量为王转向硬核科技,从消费互联网转向产业互联网,从模式创新转向技术创新。这种转变对普通投资者而言,既是挑战也是机遇,选择跟踪这种前瞻性指数的基金,或许能更从容地把握科技革命的红利。