2025年7月8日,中国人民银行与香港金融管理局宣布,拟于近期将债券“南向通”境内投资者范围扩大至券商、基金、保险、理财等四类非银机构。那么,债券“南向通”扩容将带来哪些投资机遇?

01

什么是债券“南向通”?

2014年11月开通的“沪港通”和2016年12月开通的“深港通”是内地和香港股票市场互联互通的制度安排。近年来,“南下资金”成为港股市场重要的资金来源。

相应地,“债券通”是内地和香港债券市场互联互通的制度安排。其中,债券“南向通”指境内投资者通过该制度安排投资香港债券市场。

自2021年9月上线以来,债券“南向通”运作顺畅。2025年5月末,上海清算所托管“南向通”债券 918 只,余额 5329.4 亿元。

02

债券“南向通”的交易流程是怎样的?

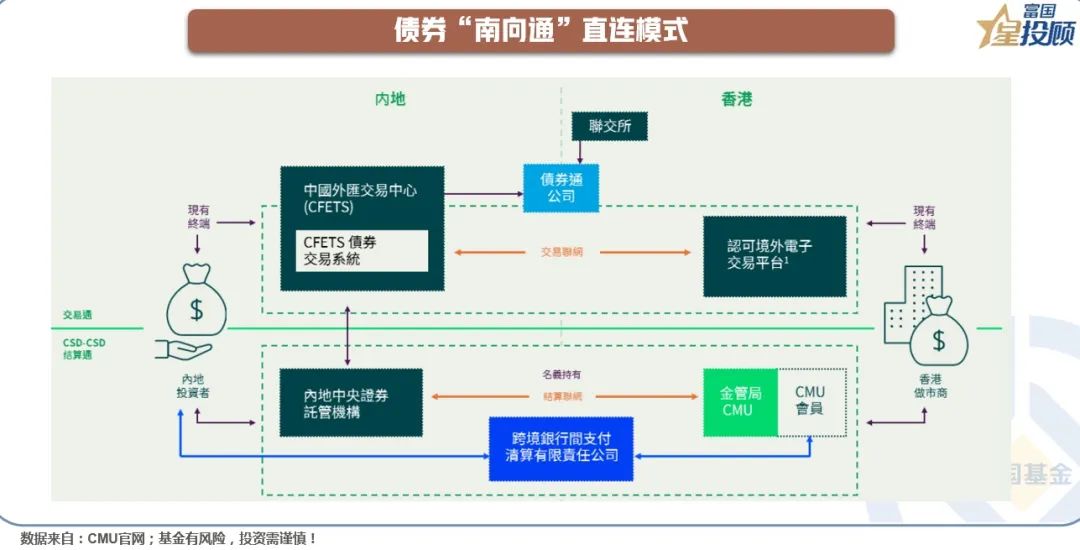

1)境内投资者通过外汇交易中心CFETS系统向境外交易对手(目前为香港金融管理局指定的22家做市商)发送报价请求;2)境外做市商通过外汇交易中心CFETS系统或境外交易平台向境内投资者回复报价;3)境内投资者选择其中的最优报价,交易系统生成成交单;4)进入托管结算流程。其中,债券托管分成直连托管和全球托管两者模式。

直连托管是指境内投资者将通过“南向通”买入的债券托管在境内债券登记结算机构(主要是上清所),境内债券登记结算机构在香港金融管理局旗下的债务工具中央结算系统(CMU)开立名义持有人账户,用于记载代境内投资者名义持有的全部债券余额。

全球托管是指当境内投资者通过“南向通”买入的债券不在CMU托管时(主要是美元债、欧元债),则需要依赖中国人民银行认可的境内托管清算银行托管债券资产,并由境内托管清算银行与香港托管银行建立连接并进行投资结算。

03

债券“南向通”如何扩容?

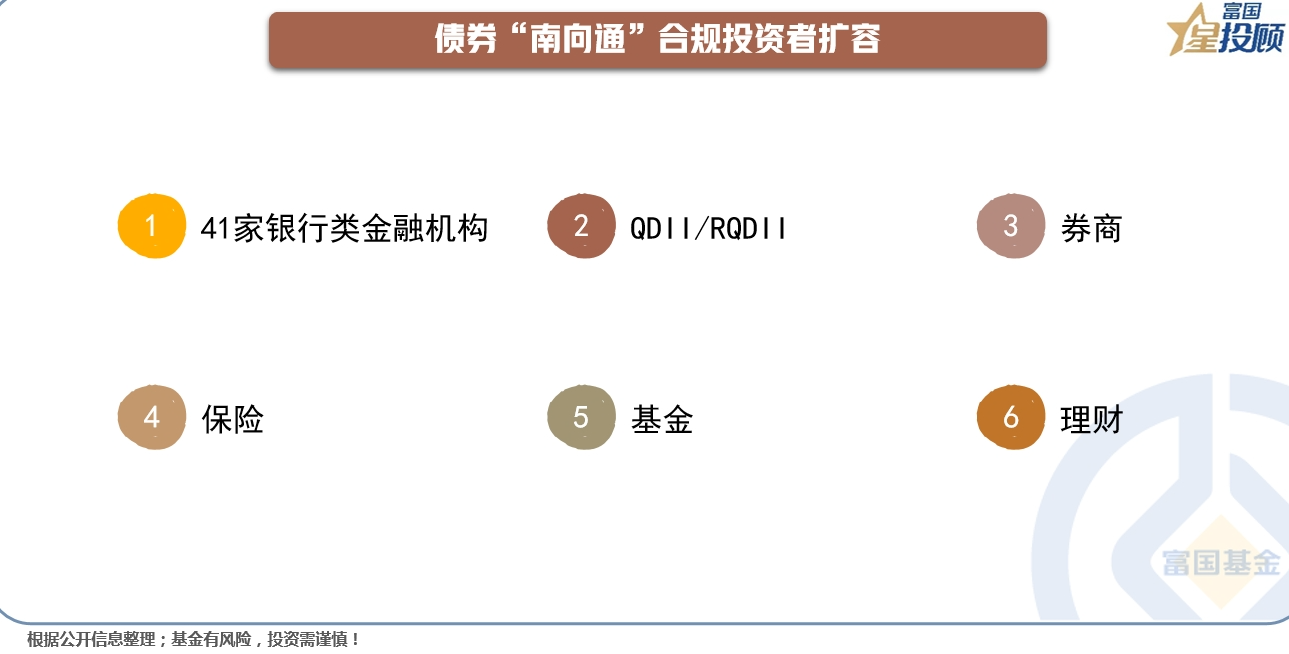

目前,债券“南向通”的境内投资者仅包括1)经中国人民银行认可的部分公开市场业务一级交易商(41 家银行类金融机构,不含非银和农商行);合格境内机构投资者(QDII)和人民币合格境内机构投资者(RQDII)。

现阶段,债券“南向通”资金净流出的年度总额度为5000亿元等值人民币,每日额度为200亿元等值人民币,通过在交易、托管、结算、汇兑等各个环节的设计,实现资金的闭环管理。其中,QDII/RQDII仍遵守自身现行额度管理规定,其通过债券“南向通”的资金净流出不计入上述额度使用情况统计。

2025年7月8日,中国人民银行与香港金融管理局宣布,拟于近期将债券“南向通”境内投资者范围扩大至券商、基金、保险、理财等四类非银机构。

04

债券“南向通”与QDII有何异同?

相同点:两者均可以投资境外市场,实行资金的闭环管理。不同点:1)债券“南向通”实行总额管理,QDII则对不同机构(191家金融机构,涵盖银行、证券、保险、信托)实行差别化的额度管理(由外汇管理局审批);2)债券“南向通”只能投资在香港债券市场交易的债券,QDII投资区域不限于香港地区且不限于债券资产。

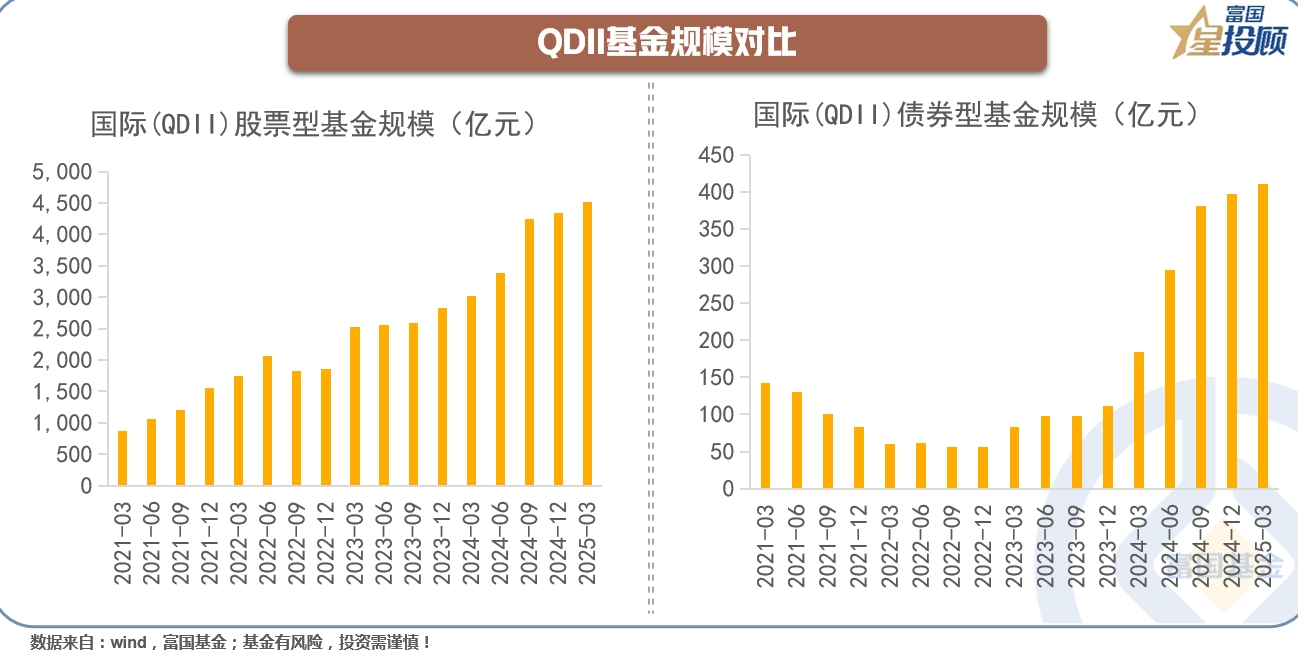

以公募基金为例,按照剔除联接基金后的主代码口径计算,2025Q1共有164只国际(QDII)股票型基金,规模达4516.38亿元;相应仅有24只国际(QDII)债券型基金,规模仅为411.07亿元。由此可见,由于美股等海外权益市场表现出色,金融机构(至少是公募基金)和投资者更倾向于将有限的额度配置在权益市场上。

05

香港债券市场是怎样的?

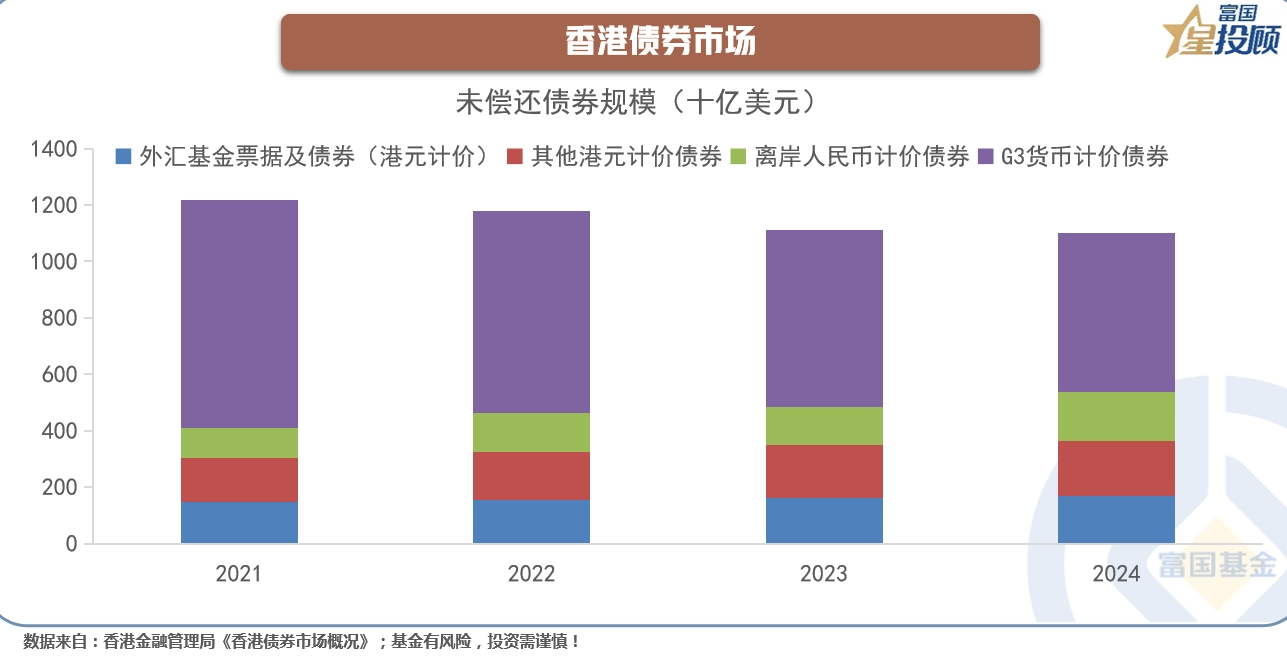

按发行币种来分,香港债券市场可以分为港元计价、人民币计价、G3(美元、欧元、日元)计价。其中,港元计价债券又可以细分为1)香港金融管理局发行的外汇基金票据及债券;2)其他港元计价债券。2024年末,香港债券市场规模达1.10万亿美元。其中,港元计价债券规模为3638亿美元,人民币计价债券规模为1732亿美元,G3货币计价债券规模为5656亿美元。

从趋势上看,近年香港债券市场规模整体下降,主要是1)G3货币计价债券规模持续萎缩所致,背后是中资美元债发展的停滞(监管加强叠加地产违约);2)人民币计价债券规模则有所上升,体现人民币国际化的进展。

06

香港债券市场有哪些投资机会?

近年来,中资美元债市场受到较高的关注,主要原因是境内债券收益率持续下滑的背景下,中资美元债的票息具有较强的吸引力,成为国际(QDII)债券型基金的重要投资品类。

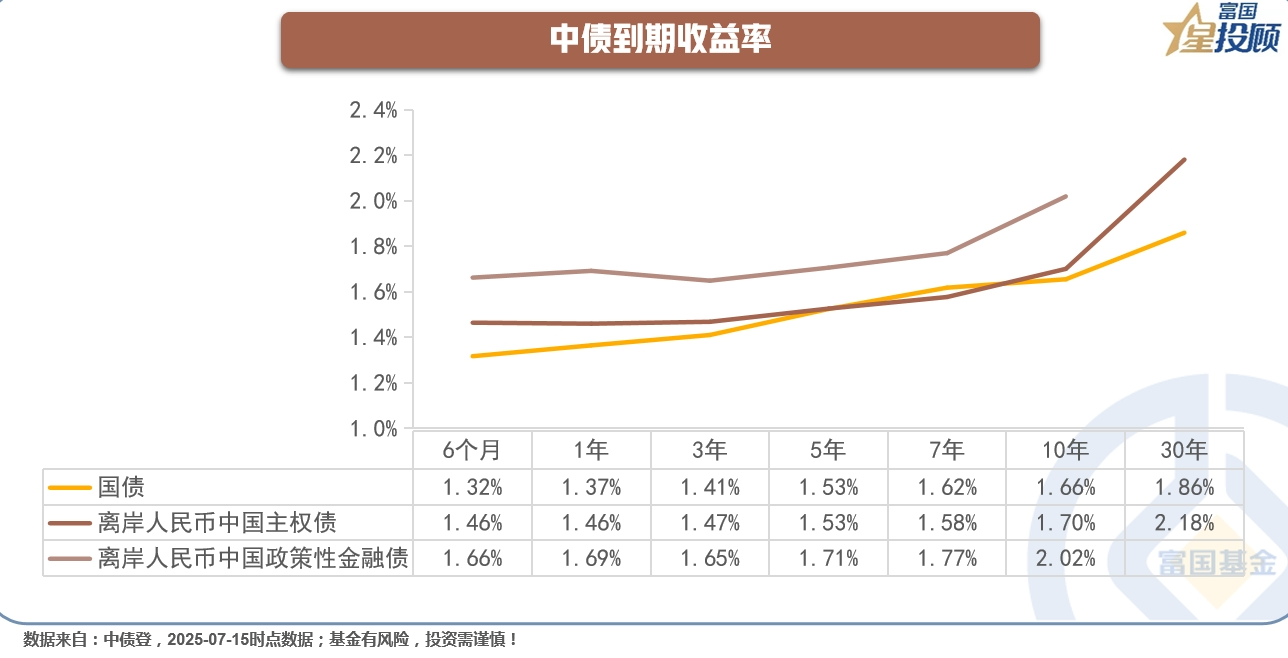

值得注意的是,人民币计价债券(点心债)的到期收益率较高,且不存在汇率风险。随着境内投资者的扩容,其有望获得更多关注1)票息优势;2)增量资金带来的资本利得。对个人投资而言,未来或可通过公募基金等方式参与。

$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$

$富国中债-1-3年国开行债券指数C(OTCFUND|006410)$

#投顾交流会#

风险提示:投资有风险,基金投资需谨慎。

在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利, 也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

*以上内容不代表对市场和行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,不预示基金未来具体投资操作,基金经理可在投资范围内根据市场情况进行调整。建议持有人根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。