#巨头发力人形机器人,产业或迎大发展#

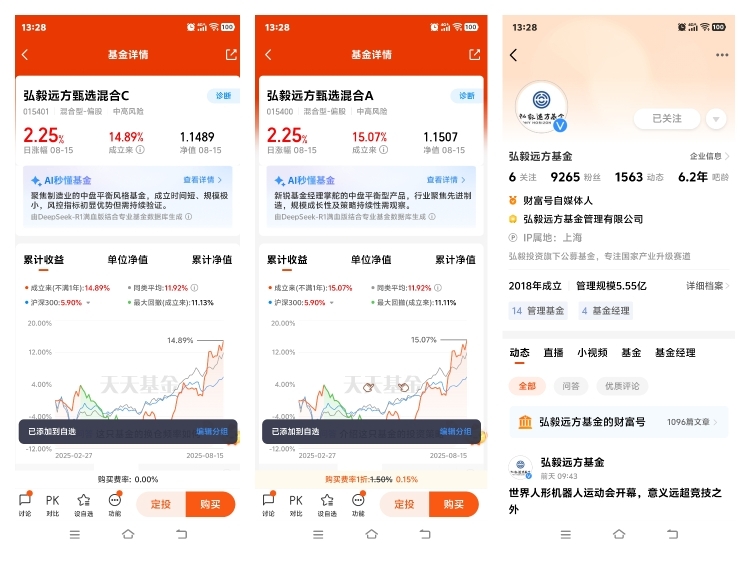

$弘毅远方甄选混合A$ $弘毅远方甄选混合C$

从工业助手到家庭伙伴:人形机器人普及的时间表与路径图。

一、技术成熟度:从L2到L4的跨越之路

人形机器人的普及本质上是智能等级提升的过程。参照自动驾驶分级标准,当前人形机器人普遍处于L2级(基础辅助智能),可执行预编程动作但需持续人工监督 。例如,海底捞送餐机器人虽能完成传菜任务,但遇到突发障碍物时仍需人工干预 。要实现家庭场景的规模化应用,需达到L4级(自成长智能),即机器人具备环境自主建模、任务优先级决策和持续学习能力。

技术突破的关键在于三大领域:一是仿生运动控制,如星动纪元STAR1机器人通过31个自由度关节模组,实现180大角度运动范围,摔倒后复位时间缩短至1秒;二是多模态交互,达闼科技Cloud Ginger机器人整合5G云端大脑,可同时处理语音、人脸识别和环境感知数据,客房服务响应时间缩短至8分钟 ;三是具身智能大模型,智元机器人GO-1通过小样本学习,在工业物料整理任务中成功率较传统模型提升32% 。

二、成本下降曲线:从奢侈品到消费品的价格革命

成本下降是普及的核心驱动力。2024年人形机器人整机成本约30万元,其中伺服系统占40%、减速器占25%、传感器占15%。随着规模化量产与技术迭代,这一成本正在快速下探:宇树科技R1轻量版机器人通过模块化设计与国产替代,成本降至3.99万元,较2023年下降87% ;绿的谐波墨西哥工厂投产后,谐波减速器单价降至2000元,较进口产品低60% 。

市场预测,到2030年人形机器人成本有望降至8万元,2035年进一步降至5万元,接近高端家电价格区间 。这一趋势得到产业链验证:三花智控特斯拉机电执行器总成产能规划达10万套,单车价值量破万元;拓普集团旋转/直线执行器2025Q3开始批量交付,毛利率预计突破25% 。

三、场景渗透路径:从B端到C端的阶梯式演进

人形机器人的普及将遵循“工业-商业-家庭”的路径。工业场景因需求明确、环境结构化,成为最先落地领域。松延动力2025年量产交付105台机器人,订单金额超1亿元,主要用于汽车零部件装配;智元机器人远征A2-W在富临精工工厂实现物料分拣效率提升50% 。商业服务领域,洲际酒店集团部署的Cloud Ginger机器人使入住办理效率提升3倍,宾客满意度提升27% 。

家庭场景的突破需解决三大问题:一是AI算法的泛化能力,当前机器人对家庭环境的适应性仍需提升,例如冰箱夹缝清洁等复杂任务成功率不足60% ;二是产品寿命,宇树科技王兴兴指出,家庭机器人需具备10-15年使用寿命,当前产品平均寿命仅3-5年 ;三是用户接受度,调研显示62%的中国家庭对“机器人育儿”持谨慎态度,老年群体更关注健康监测功能 。

四、时间预测:2035年或成家庭普及临界点

综合技术、成本与政策因素,人形机器人家庭普及将经历三个阶段:

2025-2030年:高端试点阶段

北京亦庄等区域将释放万台级具身机器人需求,主要用于高端养老社区与科技示范家庭。优必选Walker X、小米CyberOne等产品通过“硬件+服务”模式(如每月1.2万元租赁)降低使用门槛,目标用户为高净值人群 。

2030-2035年:中产渗透阶段

随着成本降至8万元、AI大模型突破多任务处理瓶颈,人形机器人将进入中产家庭。典型应用包括儿童教育陪伴(如乐聚机器人与华为鸿蒙生态联动)、老年人健康监测(如傅利叶GR-2的翻身护理功能) 。政策层面,河南、广东等地的“机器人进家庭”补贴计划将加速渗透,预计2035年渗透率超10% 。

2035年后:普惠普及阶段

人形机器人成本降至5万元以下,且与智能家居、智慧城市系统深度融合。例如,机器人可通过鸿蒙生态实现社区级联动,自动协调快递配送、垃圾分类等任务;情感交互能力的提升使其成为“数字家庭成员”,在自闭症干预、心理陪伴等领域发挥专业作用 。

五、风险提示:技术伦理与商业模式的不确定性

家庭普及仍面临多重挑战。技术层面,多模态感知与端侧大模型的实时性问题尚未完全解决,例如机器人对家庭环境的动态适应性仍需提升 。伦理层面,“恐怖谷效应”可能影响用户接受度——当机器人仿真度超过60%时,37%的用户会产生不适感 。商业模式方面,当前“硬件销售+运维服务”模式尚未跑通,宇树科技等企业正探索“数据订阅”模式,通过用户行为数据反哺AI训练 。

对于投资者而言,需重点关注2025-2030年的技术验证期:若人形机器人在工业场景的效率达到人工的90%、家庭场景用户留存率超过50%,则行业将进入爆发前夜 。政策层面,《人形机器人安全标准》的出台进度、家庭场景补贴细则的落地情况,将成为关键催化剂 。

以上总结

人形机器人的普及绝非线性过程,而是技术突破、成本下降与场景创新的共振结果。正如智能手机从奢侈品到必需品用了15年,人形机器人的家庭普及同样需要时间沉淀。但可以确定的是,随着GO-1大模型、R1轻量版机器人等标志性产品的出现,这个未来已不再遥远。对于投资者而言,在技术拐点前布局、在商业化初期坚守,方能捕捉到这场产业革命的超额红利。@弘毅远方基金