#基金经理开实盘啦#

昨晚翻基金APP时,一条动态突然跳出来——@上银基金陈博 晒出了自己的实盘持仓。作为被“基金经理只讲策略不操作”坑过的老基民,我瞬间来了精神:终于有人愿意把自己的钱袋子和基民的钱袋子“绑”在一起了!

这两年基金圈有个怪象:有些经理台上大谈“价值投资”“长期主义”,台下持仓却跟着热点蹦迪;有的宣传“科技成长”一骑绝尘,自己却悄悄配了大把消费白马。基民们捧着季报研究“隐形重仓股”,结果发现基金经理的操作和路演PPT根本对不上号——这种“信任差”,才是很多人亏钱的根源。

所以当看到陈博主动公开实盘,我第一反应不是急着抄作业,而是想:一个敢把自己的真金白银和基民“同步操作”的经理,至少在“言行一致”这条线上,已经赢了半步。

选基的本质:不是选“冠军”,是选“靠谱的手艺人”

这些年踩过不少坑,才悟出一个道理:选基金不是追短期业绩的“冠军基”,而是找能“把钱当自己钱管”的基金经理。

那怎么判断?我总结了四个关键维度,分享给宝子们:

1. 投资逻辑能不能“自圆其说”

很多经理的策略听起来天花乱坠,但细究全是漏洞。比如有人喊“拥抱核心资产”,结果持仓里全是题材股;有人说“用数据选股”,结果买的票连PE、PB都算不明白。真正靠谱的经理,能把“为什么买这只票”“估值怎么算”“风险点在哪”讲得明明白白。

2. 长期业绩能不能“扛住波动”

短期涨50%不稀奇,稀奇的是跌30%还能爬起来。我见过太多经理在市场好的时候靠运气冲业绩,一遇到熊市就原形毕露。所以看业绩不能只看近1年,得拉长到3-5年,重点看最大回撤、夏普比率这些指标——能在不同市场风格里“活下来”的,才是真本事。

3. 风险控制是不是“刻在骨子里”

基民最怕的不是亏钱,是“本可以不亏”。有些经理为了冲收益,把仓位堆到90%,行业集中度超过50%,一旦踩雷就是毁灭性打击。好的经理会主动“留后手”:比如控制单一行业仓位、保留一定现金应对黑天鹅,甚至用期权对冲风险——这些细节,看季报里的“前十大重仓”就能窥见一二。

4. 底层认知能不能“与时俱进”

市场在变,投资逻辑也要变。比如十年前的“核心资产”是白酒医药,现在可能变成高股息央企;以前的“成长股”是互联网,现在可能是AI算力。一个只会“刻舟求剑”的经理,就算短期业绩好,长期也会被淘汰。所以要看他有没有持续学习的能力,持仓是否跟着产业趋势调整。

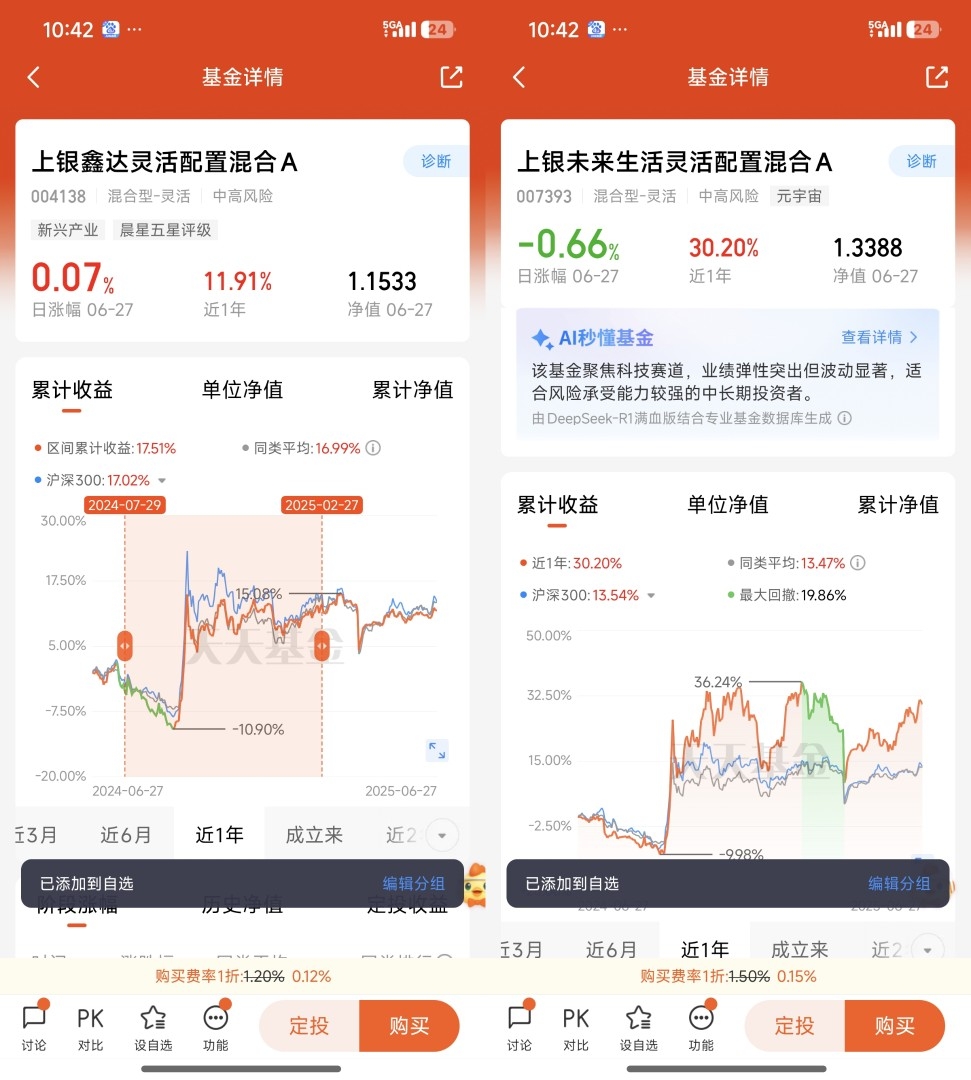

陈博的实盘,藏着“左手红利 右手科技”的小心思

回到陈博,作为上银权益投研部的“数据分析高手”(乔治华盛顿大学统计学硕士+5年公募经验),他的实盘刚好踩中了我最看重的两个点:逻辑自洽+风险平衡。

先看他持仓结构——宝子们注意,“左手红利,右手科技”不是随便喊的口号,他的实盘里既有煤炭、交运这类高股息标的(股息率普遍在5%以上),也有半导体、AI应用端的成长股(比如算力芯片、机器人)。这种“稳健+进攻”的搭配,本质上是在做“风险收益比”的最优解:红利股提供稳定现金流,对冲科技股的波动;科技股贡献弹性,避免组合变成“死债基”。

再挖挖他的投资逻辑——之前看他访谈说过,用统计学模型筛选企业时,他最关注两个指标:“护城河厚度”和“现金流质量”。护城河可以是技术壁垒(比如半导体的先进制程)、成本优势(比如资源型企业的稀缺矿权),或者是品牌溢价(比如高端消费的定价权);现金流质量则是看企业赚的是“真钱”还是“纸面利润”(比如应收账款占比、经营现金流是否持续为正)。

举个例子,他实盘里某只煤炭股,表面看是传统周期股,但他看重的是企业“长协煤占比超80%”带来的稳定盈利,以及每年10%以上的股息率——这种“周期股中的现金奶牛”,完美符合他对“护城河+现金流”的要求。而某只AI算力股,他关注的是企业在GPU集群调度算法上的专利壁垒,以及下游客户(互联网大厂)的长期订单——这种“技术+订单”的双保险,才是他眼里的“成长确定性”。

最让我惊喜的是,他的实盘并没有盲目追热点。比如最近大火的某AI应用概念股,虽然媒体吹上天,但他持仓里只有一只细分领域的“卖水人”(提供算力运维服务),理由是“主赛道估值已经透支预期,细分环节反而有业绩兑现空间”——这种“不追风口,只找价值”的克制,才是专业选手的底色。

基金经理开实盘,到底在“卷”什么?

其实,基金经理公开实盘,本质上是把“专业能力”变成了“可验证的承诺”。以前基民只能“盲选”,现在能看到经理怎么管自己的钱,就像给投资上了双“透视镜”——是真懂投资,还是只会营销,一目了然。

对陈博来说,实盘不仅是展示,更是自我约束。就像他在动态里写的:“自己的钱和基民的钱放在一起,决策会更谨慎。”这种“利益绑定”,反而能倒逼他更严格地执行投资纪律——毕竟谁也不想自己的实盘亏得太难看,更不想被基民骂“双标”。

对我们基民来说,看实盘也不是为了“抄作业”,而是学习经理的思考方式。比如陈博的“护城河+现金流”模型,我们可以套用到自己的持仓分析里;他的“红利+科技”策略,也可以启发我们平衡组合的风险收益。毕竟,投资的本质是认知的变现,跟着有深度思考的人学习,比盲目追涨杀跌有用得多。

最后想说,基金投资从来不是“选一个对的经理”这么简单,而是“选一个和自己认知同频的经理”。如果你认同“稳健成长比短期暴富更重要”,欣赏“用数据说话”的理性,那陈博这种“左手红利右手科技”的策略,或许值得你多看两眼。

当然,投资前一定要看清楚自己的风险承受能力——红利股虽稳,但弹性不如科技股;科技股虽强,但波动也更大。没有一种策略适合所有人,找到适合自己的,才是最好的。@上银基金 @上银基金陈博

(P.S. 对了,陈博的上银未来生活灵活配置混合C,持仓结构和他的实盘高度相关,感兴趣的宝子可以去翻翻季报~)