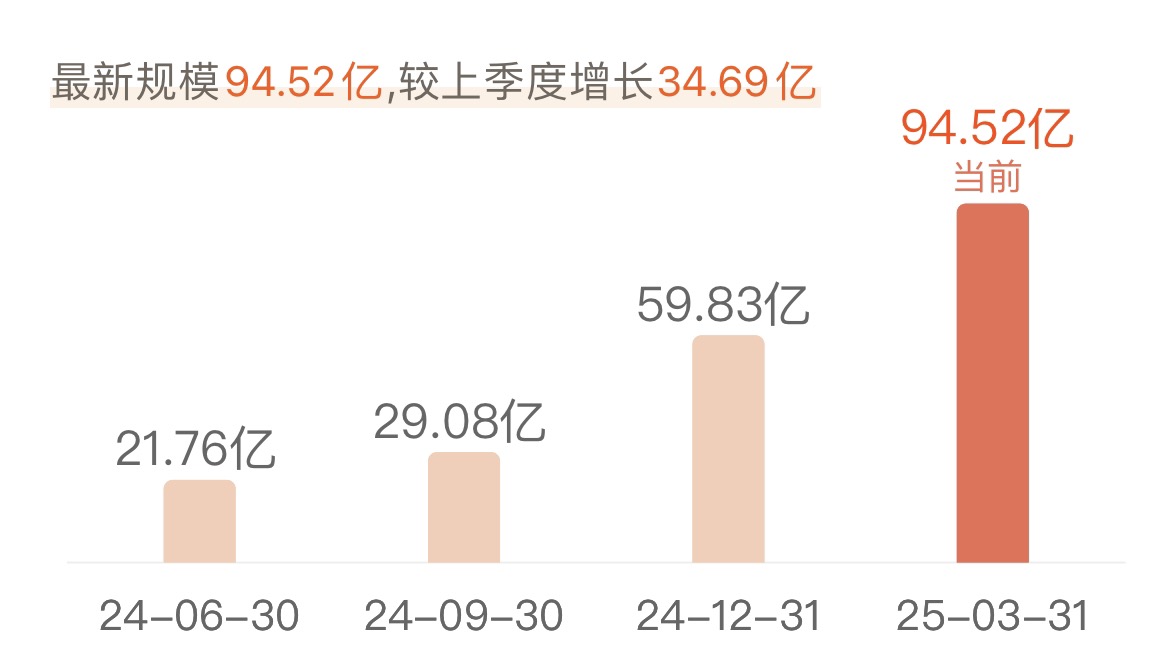

#存银行不如“买”红利# 作为一个长期关注红利策略的普通投资者,最近的市场动向让我不得不把目光聚焦在港股上。这事儿还得从险资大举入市说起——5月底金融监管总局刚公布,保险资金长期投资试点规模已经累计达到2220亿元,首批500亿、第二批1120亿,第三批600亿也快落地了。从过往投资历史看,险资投资风格比较稳健,更看重中长期回报,偏爱高息资产。我顺手查了Wind数据,好家伙!截至今年3月底,全市场红利主题基金规模破2000亿,更让我吃惊的是,5月初摩根旗下那只挂钩港股的ETF(代码513630)规模突然飙过百亿,成了首只百亿级跨境策略ETF。一只产品一年内从16亿冲到百亿,这爆发力在红利基金里真不多见。

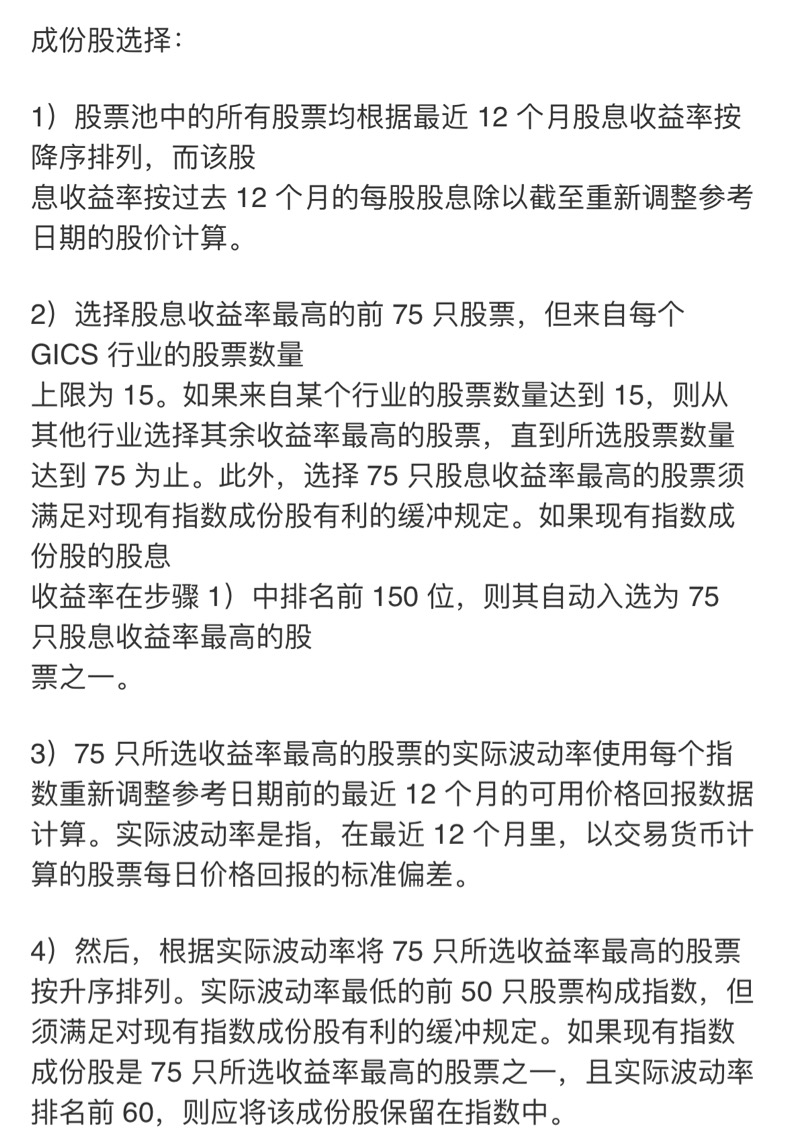

为什么偏偏是它?我仔细扒了扒它的底细。这只ETF跟踪的是标普港股通低波红利指数,名字里就藏着玄机——既要高股息,还要低波动。它的筛选规则很讲究:先从港股通池子里挑股息率最高的75只股票,再剔除波动最猛的25只,相当于给高息股套上“防震弹簧”。更打动我的是它的风控细节:单只股票权重卡在0.05%-5%之间,单个行业不超过30%。这设计太接地气了!既避免押注单一个股暴雷,又防止金融、地产这些高息板块(这指数里它们占比确实较高)过度集中,整体像搭积木似的均衡稳当。

数据说话才靠谱。拉出近三年战绩对比,它明显跑赢了红利低波100、中证红利等主流指数。标普全球还做过统计:从2011年到今年初,持有三年跑赢恒指的概率接近67%,平均年化超额收益2.9%;如果持有十年,胜率直接跳到85.7%!这验证了我的投资信条——好东西果然经得起时间熬。当下市场生态剧变,新“国九条”明牌鼓励分红,上市公司也纷纷响应政策提升分红持续性。但比起A股红利,我更看好港股通低波红利,原因很实在:近一半成分股是A+H两地上市,AH溢价率平均高达52%,相当于同样的公司,港股打了个六折!加上港股分红传统更悠久,目前指数股息率6.26%(标普数据最新显示甚至冲上7.66%),远超市面上多数资产。

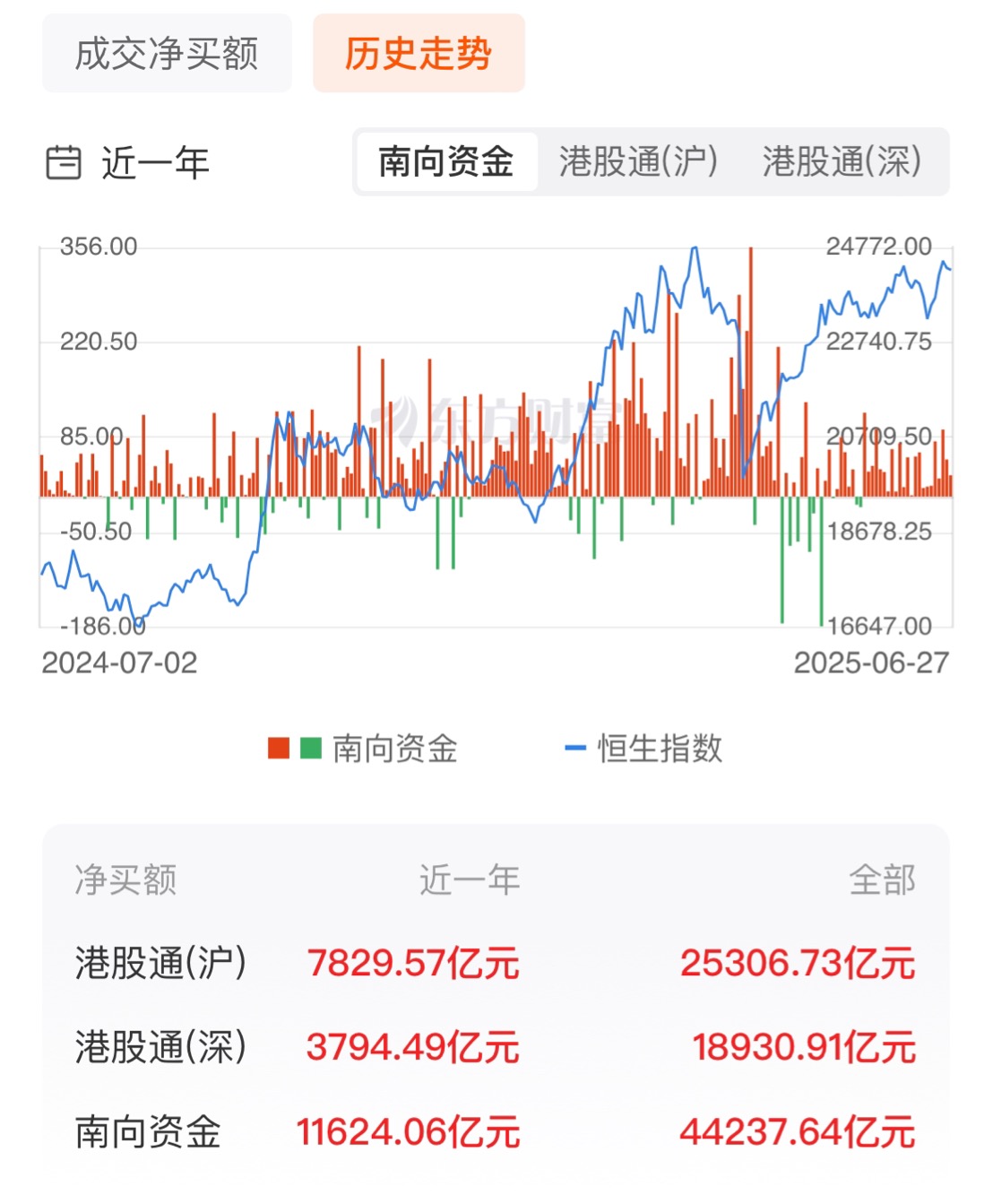

南向资金的火爆佐证了趋势。2024年南下资金净买入港股7470亿创纪录,今年前4个月又灌入5674亿,这势头年底铁定再破纪录。这么多内地活水涌过去,港股估值修复几乎是明牌。尤其险资的偏好正在重塑市场风格——他们今年举牌次数逼近去年全年,银行、公用事业等高息板块成靶心。业内共识很明确:低波红利策略仍是险资全年配置重点,毕竟负债端转向分红险,资产端自然要匹配高息标的。

说到具体产品,摩根这只ETF(513630)确实有硬实力。它不但是全市场首只挂钩该指数的ETF,还自带T+0交易buff,日均成交额过亿的流动性,对大资金太友好了。规模做到110亿以上(截至6月数据),稳居跨境ETF前三,买卖根本不用担心卡壳。我还注意到摩根在红利赛道的深耕——他们搞了个“国际化红利工具箱”,覆盖A股、港股甚至亚洲市场,明显是铁了心要啃透红利投资。这种专注度,比那些东一榔头西一棒子的机构靠谱多了。

最后提醒自己:低利率环境持续(国债收益率趴在地板上)+南向资金加码+险资偏好形成合力,港股红利资产的热度恐怕刚起步。场外那只摩根标普港股通低波红利指数基金(A类005051/C类005052)我也放进了观察清单。投资嘛,看准了方向,剩下的就是选把好镰刀——既要锋利(高股息),还得顺手(低波动),这指数目前看来,确实配得上我的期待。