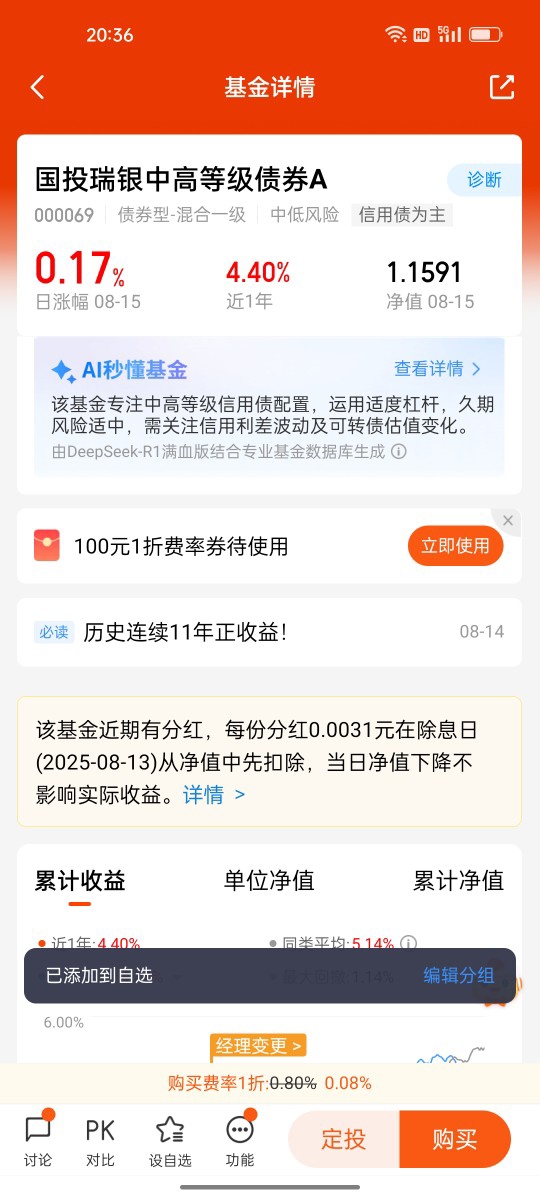

#探秘历史连续11年正收益宝藏基#

作为一名密切关注资管市场的观察者,当看到$国投瑞银中高等级债券A$ 连续11年正收益的业绩曲线时,最先涌上心头的不是对收益数字的惊叹,而是对"穿越周期"这四个字的深度思考。在2014至2024年的十年间,市场经历过债市牛熊转换、信用风险爆发、疫情冲击等多重考验,一款债券基金能始终保持年度正收益,其背后必然藏着一套经得起时间检验的投资逻辑。

一、基金经理的"稳"字诀:在波动中寻找确定的锚点

翻阅基金档案时,宋璐女士的履历让人印象深刻。这位拥有13年证券从业经验、9年以上基金管理经验的老将,从2016年7月26日起执掌该基金,至今已近9个年头。在管规模超190亿元的管理实践中,她形成了"小步慢跑,追求在控制回撤的基础上积累超额回报"的鲜明风格——这种风格不是对高收益的妥协,而是对风险收益比的精准把控。

以2022年为例,当年万得混合债券型二级指数最大回撤达-5.79%,而该基金仅为-1.10%。在信用债市场出现局部波动时,宋璐团队通过严格的信用评级体系,将80%以上的资产配置于AA级以上中高等级债券,同时将可转债比例控制在10%以内,既避免了高风险品种的踩雷风险,又通过少量含权资产增强收益。这种"核心+卫星"的配置策略,恰如舵手在风浪中既稳住船舵,又灵活调整帆向,最终实现了0.24%的年度正收益。

其投资观念中最打动人的,是对"绝对收益"的执着。不同于追求相对排名的基金经理,宋璐更关注"让投资者真正赚到钱"。这种理念体现在操作中,便是对月度分红机制的严格执行——只要每10份基金份额可供分配利润高于0.05元,就会在次月实施分红。对普通投资者而言,这种"落袋为安"的设计,既避免了收益坐过山车,又能通过分红再投资实现复利效应。

二、公司固收实力:信用研究体系筑起的"防火墙"

一款基金的长期表现,从来不是基金经理单打独斗的结果,而是公司整体投研实力的缩影。国投瑞银在固收领域的积累,从"近十年绝对收益业内排名8/70"这一数据中可见一斑(数据来源:国泰海通证券,2025年7月)。能在70家基金公司中跻身前12%,其核心竞争力在于独立的信用研究体系。

该体系最值得称道的是"三级审核"机制:行业研究员先对发债主体进行财务健康度、行业景气度等维度的打分;信用评估委员会再复核风险点,重点排查隐性负债、关联交易等潜在雷区;最后由投资决策委员会根据宏观环境调整配置比例。这种"研究-评估-决策"的闭环,使得基金在2018年信用债违约潮、2020年疫情冲击等特殊时期,都能保持组合的安全性。

从产品矩阵来看,国投瑞银旗下不仅有中高等级债基,还有纯债、可转债等多类型固收产品,管理规模的持续增长印证了市场的认可。这种全品类布局能力,让基金经理在进行组合调整时,能更灵活地运用跨产品策略,比如在利率上行周期增配短久期债券,在下行周期适度拉长久期,从而实现收益的平滑化。

三、分红机制:看得见的"收益温度计"

8月11日的分红公告,是国投瑞银中高等级债今年的第6次分红。翻开分红日历,2025年1月、3月、4月、6月、7月、8月均出现分红记录,这种高频次分红并非偶然,而是基金合同中"每年收益分配次数最多12次,最少1次"的制度兑现。

截至8月11日,该基金成立以来已累计分红99次,累计金额约1.70亿元。如果从2013年成立时投入10万元并选择红利再投资,按照历史分红频率测算,目前的累计份额增长将远超单纯的净值增长。这种"月度检视、及时分红"的机制,本质上是将基金的盈利能力转化为投资者可感知的收益,尤其适合追求稳定现金流的退休人群或保守型投资者。

值得注意的是,分红并非简单的"拆东墙补西墙"。该基金每年收益分配比例不低于已实现收益的90%,这意味着分红的前提是真真切切赚到了钱。2024年4.56%的净值增长、2023年3.66%的正收益,都为分红提供了坚实基础,这种"盈利-分红-再投资"的正向循环,正是其长期复利效应的来源。

四、非持有人的观察与思考:为什么"慢即是快"?

作为尚未入手的投资者,我曾一度困惑:在权益市场偶尔出现翻倍行情的背景下,这类年化4%-8%的债券基金,吸引力究竟在哪里?深入研究后才发现,其价值恰恰在于"不折腾"。

从数据看,该基金近1年最大回撤-1.10%,近3年-1.78%,远低于同类指数的波动水平。这种稳定性在2022年体现得尤为明显——当不少权益基金回撤超20%时,它依然能实现正收益。对普通投资者而言,避免大幅亏损比追逐高收益更重要,因为一次30%的回撤需要43%的涨幅才能回本,而这款基金通过严控风险,让投资者始终站在"不亏"的安全线上。

另一个被忽视的优势是"时间的朋友"效应。假设一位投资者在2014年投入10万元,按照历年收益率复利计算,截至2025年中累计收益可达86.41%(A类份额),这个数字看似不惊人,但如果对比同期银行理财的收益曲线,会发现其长期复合回报其实相当可观。更重要的是,11年里从未出现过需要"熬"亏损的年份,这种"睡得着觉"的投资体验,是很多高波动产品无法比拟的。

对当下市场而言,这款基金的启示意义在于:资产配置中需要"压舱石"。当权益资产像海浪般起伏时,中高等级债基就像港湾里的锚,能让整个组合保持稳定。尤其在经济转型期,不确定性增加,这类"淡水池"资产的战略价值会更加凸显。

五、给同类投资者的建议:如何看待"宝藏基"的价值?

如果用一句话总结对这款基金的理解,那就是"用债券的稳定性,赚认知范围内的钱"。对保守型投资者,它可以作为核心配置,通过每月分红补充生活费;对进取型投资者,它能在市场剧烈波动时对冲风险,避免情绪化操作。

但投资没有万能解,它的局限性也很明显:在利率下行周期,收益可能随市场中枢下移;对追求高收益的年轻投资者,其回报弹性或许不够。因此,是否选择它,本质上是对自己风险偏好和投资目标的再确认。

最后想说,连续11年正收益的背后,是基金经理对"不赌方向、不踩雷区"的坚守,是公司信用研究体系的保驾护航,更是对"绝对收益"理念的知行合一。在这个充满不确定性的市场里,这种"慢而稳"的力量,或许比一时的高光更值得珍惜。

$国投瑞银中高等级债券A$

$国投瑞银中高等级债券C$