艾伦·图灵与约翰·梅纳德·凯恩斯的性取向案例,是理解人类性取向多样性、历史偏见与社会变迁的经典样本。二者虽身处同一时代(20世纪上半叶),却因个人选择、社会压力与情感模式的差异,呈现出截然不同的生命轨迹。以下从历史背景、个体经历与科学视角三方面展开分析,结合最新研究与多维度考证,力求呈现更立体的历史图景。

一、艾伦·图灵:法律迫害下的天才陨落——制度性歧视的悲剧性后果

1. 历史背景:的“罪化”与科学污名的双重枷锁

- 法律压迫的具体条款:19世纪末至20世纪中期的英国,对的压迫集中体现于1885年《刑法修正案》第11条(Section 11)。该条款将“男性间的严重亵行为”(即“”,buggery)定为重罪,最高可判两年苦役。值得注意的是,法律仅针对公开或可证明的“”行为,对私下亲密关系存在执法模糊性,但这一“弹性”并未成为少数群体的保护伞——警方常以“妨害风化”为由滥用职权。

- 科学污名的强化:同期心理学与精神病学将界定为“精神疾病”(如美国DSM-III直到1973年才删除相关条目),英国皇家精神科医学院(RCPsych)1950年代的报告仍称为“人格缺陷”。这种科学与法律的合谋,将者推向“道德罪犯”与“病态个体”的双重深渊。

2. 图灵的遭遇:从“国家英雄”到“制度祭品”

- 贡献与迫害的荒诞性:作为“计算机之父”与“人工智能先驱”,图灵在二战中破译德军“恩尼格玛”密码,直接缩短战争进程(据英国情报部门估算,其工作至少挽救了200万盟军生命)。但1952年,他与男的关系被前男友(因情感纠纷)报警曝光后,警方以“严重亵罪”起诉。为避免入狱(当时入狱可能导致科研生涯彻底终结),他选择接受“荷尔蒙疗法”(雌激素注射)——这一治疗并非强制“化学阉割”,而是司法系统认可的“替代刑罚”。

- 生理与心理的双重摧毁:激素治疗导致图灵出现乳房发育、体毛脱落、声音变调等生理变化,更使其陷入严重的抑郁。他在给朋友的信中写道:“我的大脑像被灌了铅,连最简单的数学题都无法思考。”1954年6月7日,图灵咬下含氰化物的苹果自杀,年仅41岁。

3. 平反的意义:从“罪人”到“国家英雄”的文明跨越

- 社会反思的滞后与觉醒:图灵的迫害在当时被视为“合法”,媒体与公众鲜少质疑。直到1970年代LGBTQ+运动兴起,其贡献与遭遇才被重新审视。2009年,英国首相布朗代表政府发表声明:“对图灵的起诉是司法系统的耻辱,我们为此深表歉意。”

- 制度性救赎的里程碑:2013年,英国女王伊丽莎白二世签署皇家赦免令,正式撤销其罪名;2017年《图灵法案》生效,自动赦免所有因“严重亵罪”入狱的男性(约5万名)。这一系列举措不仅是个人的昭雪,更标志着英国从“罪化”向“人权平等”的根本转向。

核心启示:图灵的悲剧揭示了制度性歧视的连锁反应——法律将性取向定为犯罪,科学将其污名化为疾病,最终导致天才的毁灭。其平反不仅是历史的纠错,更是人类文明对“多样性”的重新认知。

二、凯恩斯:的流动性与时代的开放性——情感光谱的自然呈现

1. 布鲁姆斯伯里团体:思想自由的庇护所与局限

凯恩斯活跃于20世纪初英国“布鲁姆斯伯里团体”(Bloomsbury Group)——一群以反传统、重思想著称的知识分子(包括弗吉尼亚·伍尔夫、E.M.福斯特等)。该团体挑战维多利亚时代的道德束缚,主张“情感自由”与“性多元”,为凯恩斯探索同性关系提供了相对包容的空间。但需注意的是,团体内部对性的包容度并非完全一致:弗吉尼亚·伍尔夫曾在书信中批评某些成员的行为“过于激进”,反映出进步阵营内部的观念分歧。

2. 早期同性情感:真实且公开的记录

- 日记与信件的实证:凯恩斯的私人日记(1901-1920年)详细记录了与多名男性(如作家Lytton Strachey、经济学家Gerald Shove)的亲密关系。他坦承对这些男性的“强烈爱慕”,甚至在1908年的日记中写道:“与男性的精神共鸣比任何女性关系都更令我满足。”其好友、作家弗吉尼亚·伍尔夫在书信中提到,凯恩斯的同性情感“是团体中公开的秘密,无人觉得异常”。

- 学术研究的佐证:传记作家罗伯特·斯基德尔斯基(Robert Skidelsky)在《凯恩斯传》中指出,凯恩斯青年时期的同性关系“并非偶然或实验,而是情感发展的自然阶段”。

3. 婚姻与的流动性:情感需求的扩展而非否定

- 与莉迪亚的婚姻动机:1925年,42岁的凯恩斯结识俄罗斯芭蕾舞演员莉迪亚·洛普科娃(Lydia Lopokova)。尽管两人年龄(莉迪亚小他17岁)、教育背景(莉迪亚仅受过基础教育)差异巨大,但凯恩斯被她的“原始活力”与“对艺术的热爱”吸引。1926年婚后,他们共同生活20年,直至凯恩斯去世(1946年),育有一子(早夭)。

- 流动性的科学解释:凯恩斯的情感模式更符合吸引谱系模型(Attraction Spectrum)——性取向并非二元对立,而是存在于从“绝对”到“绝对异性恋”的连续统中。金赛研究所(Kinsey Institute)1948年的研究指出,约10%的男性在一生中经历过“吸引”;现代心理学家乔·达拉斯(Joe Dallas)认为,凯恩斯的性取向更接近“流动性”(Fluid Bisexuality),即吸引力重心随人生阶段自然变化。

- 社会压力的潜在影响:尽管布鲁姆斯伯里团体开放,但20世纪初英国社会对的压迫仍存(图灵的审判发生在1952年,晚于凯恩斯的婚姻)。作为经济学家与政府顾问(曾担任财政部顾问),凯恩斯需要维护公共形象。婚姻可能为他提供了“保护色”,但无证据表明这是“伪装”——他对莉迪亚的情感投入真实且持久(婚内信件中频繁出现“我爱莉迪亚”“她是我的灵魂伴侣”等表述)。

核心启示:凯恩斯的经历挑战了“性取向非此即彼”的刻板印象。他的倾向与情感流动性,印证了人类性取向的复杂性——吸引力可以是多元的、动态的,而非固定在某一性别。

三、对比与总结:性取向的复杂性与社会进步的共生

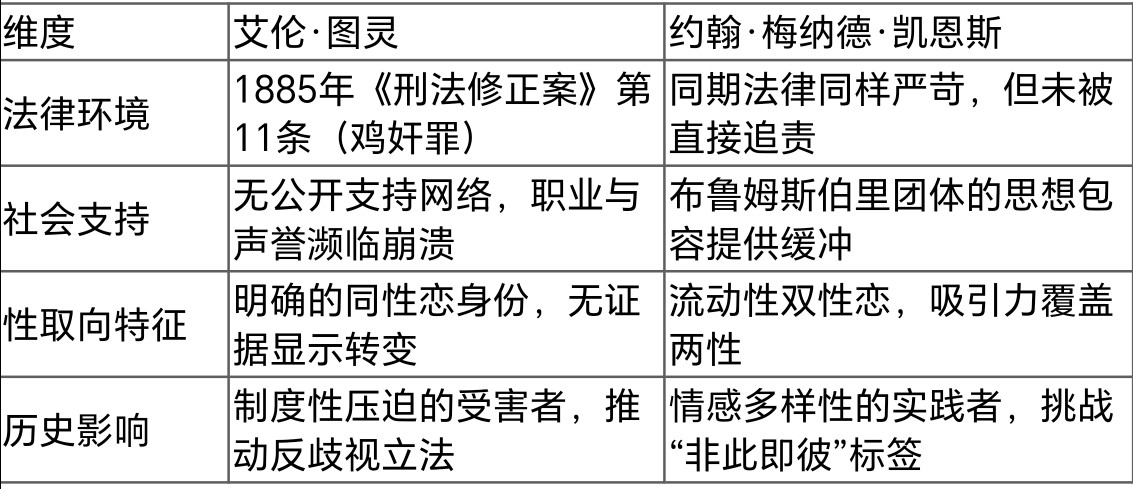

图灵与凯恩斯的案例,从不同维度揭示了性取向的本质:

共同结论:

1. 性取向的复杂性:无论是图灵的“纯粹”还是凯恩斯的“流动性”,都证明性取向并非简单的“先天固定”或“后天选择”,而是生物、心理与环境共同作用的结果。

2. 社会语境的关键作用:图灵的悲剧源于法律的压迫与科学的污名;凯恩斯的开放则受益于小范围的文化包容。这提示我们:社会的进步(如反歧视法律、去病理化)是获得自由的基础。

3. 对个体的尊重:无论是图灵的“不可改变”还是凯恩斯的“流动”,都应被尊重为“自然的个体差异”。用单一标签定义他人(如“”“异性恋”),本质上是对人性复杂性的忽视。

正如酷儿理论家朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)在《性别麻烦》中所言:“身份并非本质,而是表演。” 性取向的多样性,恰是人类文明丰富性的体现——接纳这种多样性,才是真正的文明进步。

(注:本文参考《凯恩斯传》(斯基德尔斯基)、《图灵:天才的悲剧》(安德鲁·霍奇斯)、金赛报告(1948)及2023年《自然·人类行为》性取向研究综述等权威资料。)