一、暗物质:通过“引力指纹”被捕捉的“隐形框架”

暗物质是宇宙中最神秘的“隐形居民”——它不发光、不吸收光,也不与电磁波发生任何相互作用,却通过引力效应在宇宙尺度上留下了清晰的“指纹”。其存在的证据链覆盖从单个星系到星系团的多层级观测,形成了多维度的印证体系。

1. 星系旋转曲线:牛顿力学的“意外偏差”

根据牛顿引力理论,星系中恒星的公转速度应随离星系中心距离的增大而降低(类似太阳系行星:水星速度快、冥王星速度慢)。但20世纪70年代,天文学家薇拉·鲁宾(Vera Rubin)通过观测仙女座星系等旋涡星系的旋转速度发现:星系外围恒星的公转速度几乎恒定,未随距离增加而下降。这意味着,若仅靠可见物质(恒星、气体)的引力,无法维持恒星的高速运动——星系中必须存在大量不可见的额外质量(暗物质),其引力像“隐形框架”一样包裹星系,为外围恒星提供“额外拉力”,防止它们被甩飞。

2. 引力透镜:时空弯曲的“质量测绘仪”

大质量天体会弯曲周围时空,使背景光源(如遥远星系)的光线发生偏折,形成“引力透镜”效应。通过分析透镜畸变的程度,可反推透镜天体的总质量分布。

- 强引力透镜:当透镜天体质量极大(如星系团)时,背景星系会被扭曲成明显的“引力弧”或“多重像”,可直接绘制质量分布图。

- 弱引力透镜:对于普通星系,透镜效应更微弱(仅导致背景星系形状的统计性畸变),但通过大规模巡天(如欧几里得卫星)的统计分析,可精确测量暗物质的分布。观测表明,星系团的总质量(暗物质+可见物质)远大于可见物质的质量(约占85%),差值即为暗物质的贡献。

3. 子弹星系团:空间分辨的“直接证据”

2006年,天文学家观测到两个星系团碰撞后的产物——“子弹星系团”(Bullet Cluster)。这是目前最直观的空间分辨证据:

- X射线观测:显示高温气体(普通物质)因电磁相互作用(摩擦)被减速,集中在碰撞中心。

- 引力透镜观测:显示总质量分布与气体分离,集中在碰撞两侧。这一现象只能用“暗物质不参与电磁相互作用”解释——碰撞中,暗物质仅受引力主导,与普通物质“分道扬镳”。它首次在空间尺度上区分了暗物质与普通物质,成为暗物质存在的“视觉铁证”。

二、暗能量:驱动宇宙加速膨胀的“斥力之源”

暗能量的核心特征是产生斥力,导致宇宙膨胀从减速(早期)转为加速(约60亿年前至今)。其存在通过多类观测跨越时空,构建了从近期宇宙到早期宇宙的验证链条。

1. Ia型超新星:“标准烛光”揭示的膨胀异常

Ia型超新星是白矮星吸积物质至临界质量(钱德拉塞卡极限)后爆发的“宇宙标准烛光”(峰值亮度高度一致)。通过观测其表观亮度(可推算距离)与红移(反映膨胀程度)的关系,可反推不同历史时期的宇宙膨胀速率。

1998年,两个独立团队(高红移超新星搜索队、超新星宇宙学项目)的关键发现在于:遥远Ia型超新星的亮度比“匀速膨胀宇宙”模型预测的低约20%(对应距离误差达数十亿光年)。这意味着,这些超新星的实际距离比预期更远——唯一解释是:宇宙在约60亿年前开始加速膨胀,而推动加速的“斥力”即为暗能量。

2. 宇宙微波背景(CMB):“婴儿宇宙”的几何密码

CMB是大爆炸后约38万年的“余温”,其微小温度涨落(约十万分之一)记录了早期宇宙的密度扰动。普朗克卫星对CMB的精确测量揭示了以下关键关联:

- 空间曲率:温度涨落的“首峰”角度(约1度)直接反映宇宙的空间曲率。若宇宙闭合(正曲率),首峰会提前;若开放(负曲率),首峰会延后。观测表明,首峰位置与“平坦宇宙”(曲率为0)高度吻合。

- 密度参数:平坦宇宙的总质能密度需等于临界密度(_total=1)。但普通物质(_b≈4.9%)+暗物质(_cdm≈26.8%)仅占31.7%,剩余68.3%必须由不参与结构形成的均匀能量(暗能量)填补。

3. 重子声波振荡(BAO):“标准尺”刻画的膨胀历史

早期宇宙中,光子与重子物质(质子、中子)耦合形成“声波”,在大爆炸后约38万年(复合时期,光子脱耦)冻结,留下约150兆秒差距(约4.9亿光年)的特征尺度(“标准尺”),类似“拨动琴弦产生的驻波”。通过观测不同红移(不同宇宙时期)下星系分布中这一“标准尺”的角直径,可直接测量宇宙膨胀速率的历史变化。BAO与超新星、CMB数据结合,进一步约束了暗能量的性质(如是否随时间变化),确认其为“宇宙学常数”的最佳拟合形式。

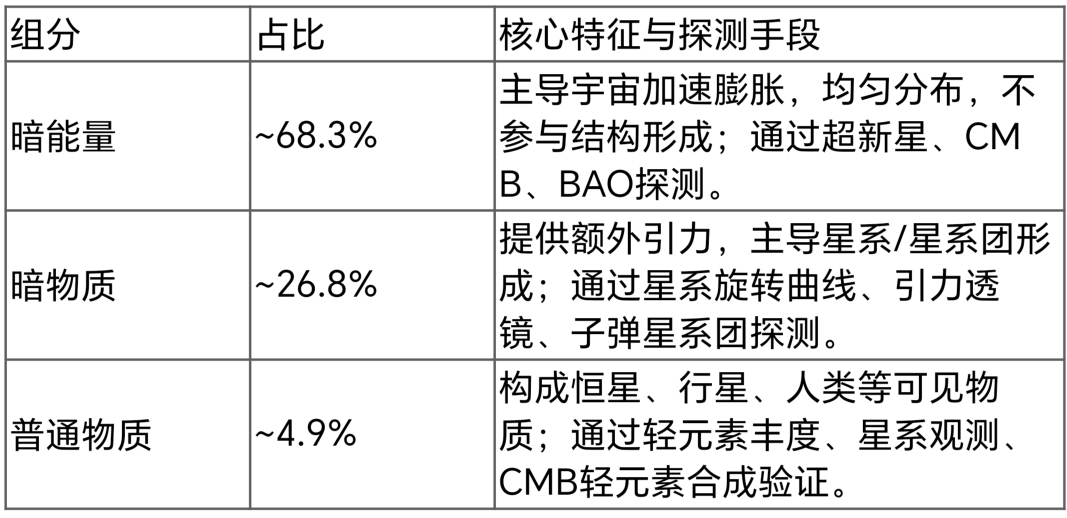

三、宇宙组分占比:多信使模型的共识

当前宇宙的能量组分比例(基于CDM模型)通过多源数据联合拟合确定,最新结果(普朗克卫星2018年数据)如下:

四、科学探索的时间轴与未来方向

暗物质与暗能量的研究史,是一部“从现象到理论”的探索史诗:

- 1933年:兹威基(Fritz Zwicky)观测后发座星系团,首次提出“缺失质量”问题。

- 1970s:鲁宾(Vera Rubin)通过星系旋转曲线,证实暗物质普遍存在。

- 1998年:超新星观测发现宇宙加速膨胀,暗能量被提出。

- 2006年:子弹星系团观测,首次空间分辨区分暗物质与普通物质。

- 2018年:普朗克卫星发布CMB最终数据,锁定暗能量占比约68%。

未来,下一代观测设备(如南希·格蕾丝·罗曼太空望远镜、欧几里得卫星、中国空间站巡天望远镜)将通过更精确的成像与光谱数据,进一步检验暗物质粒子性质(如是否为WIMPs/轴子)与暗能量状态方程(如是否为动态场)。这些探索将揭开宇宙“隐形主导者”的神秘面纱。

总结

暗物质是宇宙的“隐形框架”,通过引力效应被捕捉;暗能量是宇宙的“加速引擎”,通过膨胀历史被揭示。两者共占宇宙95%以上质能,而我们熟悉的普通物质仅占5%。尽管它们的本质仍未明确,但CDM模型已能自洽解释现有主流观测,成为人类理解宇宙的“标准地图”。未来的探索,将进一步拓展这张地图的边界。

(注:文中关键结论基于普朗克卫星2018年数据及多信使观测交叉验证,模型以CDM为主线。)