根据当前物理学理论,黑洞的引力行为仅由其质量、自旋和电荷决定(广义相对论“无毛定理”),因此暗物质黑洞与普通物质黑洞的引力波信号在理论上完全一致。然而,二者在电磁相互作用上的本质差异(暗物质不参与电磁相互作用,普通物质通过电磁力形成吸积盘、喷流等结构),导致三类合并场景(暗-暗、暗-物、物-物)在电磁信号、环境残留及科学意义上呈现显著梯度差异。以下从引力波、电磁对应体、环境残留、科学意义四维度展开分析,并结合最新观测与理论修正细节。

一、引力波信号:理论普适性与环境微扰

引力波由双黑洞系统的时空曲率扰动产生,其波形(频率、振幅、相位演化)严格由质量比、总质量、自旋及轨道参数主导(符合“无毛定理”)。

1. 理论一致性

若三对黑洞的质量、自旋、轨道参数完全相同,引力波信号的核心特征(如chirp信号的上升时间、合并频率、环降阶段振幅)在探测器灵敏度范围内(如LIGO的10-1000 Hz频段)完全不可区分。数值模拟(如使用Einstein Toolkit)显示,即使考虑高阶引力模式(如轨道偏心率或自旋诱导的四极矩辐射),波形差异仍远小于当前探测器的噪声水平(约10%振幅误差)。

2. 实际观测的环境微扰

尽管理论波形一致,实际观测中可能因传播路径的环境差异产生微弱调制:

- 暗物质黑洞(尤其是原初暗物质黑洞):形成于宇宙早期(红移 z \sim 100-1000 ),周围星际介质极稀薄(重子物质密度 \rho_{\text{baryon}} \sim 10^{-27} \text{g/cm}^3 ),引力波传播时受重子气体的散射或吸收可忽略(当前模型预测散射截面 \sigma_{\text{GW}} \ll 10^{-40} \text{cm}^2 )。

- 恒星级物质黑洞:多形成于超新星爆发后(红移 z \sim 0-1 ),可能位于星系盘(重子密度 \rho_{\text{baryon}} \sim 10^{-24} \text{g/cm}^3 ),引力波信号可能被星际介质轻微衰减(振幅损失 \sim 10^{-5} ),但现有技术(如LIGO/Virgo)无法探测此差异。

- 超大质量黑洞合并:若发生在星系团(含重子气体晕),星系团的重子气体动力学(如激波或湍流)可能通过引力透镜效应间接调制波形(如产生毫赫兹级的低频畸变),但此效应仍属理论推测(需未来空间引力波探测器如LISA验证)。

二、电磁对应体:从“绝对寂静”到“多波段爆发”

电磁信号的产生依赖带电粒子的加速或高温等离子体的热辐射,而暗物质无电磁相互作用(电中性、无磁矩),因此三类合并的电磁信号强度呈暗-暗(无)→ 暗-物(弱)→ 物-物(强)的梯度分布。

1. 暗物质黑洞-暗物质黑洞合并:绝对寂静

合并过程中,即使暗物质晕因引力扰动产生密度涨落,暗物质粒子(如WIMP、轴子)也不会通过电磁相互作用耗散能量或辐射光子。无吸积盘、无喷流、无高能粒子加速,因此从射电到伽马射线波段均无电磁信号。

- 前沿推测:若暗物质携带微小电荷(如“毫电荷暗物质”,millicharged DM),可能通过契伦科夫辐射(Cherenkov Radiation)产生极弱光子信号(光度 L_{\gamma} \sim 10^{-30} L_{\odot} ),但此假说未被实验验证(如XENONnT实验对毫电荷暗物质的限制为电荷 < 10^{-18} e )。

2. 暗物质黑洞-物质黑洞合并:弱且局部的电磁辐射

电磁信号仅来自物质黑洞的残留吸积盘或周围气体,强度取决于物质黑洞的质量与环境:

- 恒星级物质黑洞(质量 5-100 M_\odot ):前身恒星超新星爆发后,残留吸积盘质量极低( \sim 10^{-8}-10^{-6} M_\odot ,因抛射物质快速扩散)。合并时,双黑洞的引力扰动可能撕裂吸积盘,引发短暂(数小时至数天)的X射线闪光(光度 L_X \sim 10^{34} \text{erg/s} )。此类信号易被银河系弥散X射线背景( \sim 10^{-12} \text{erg/cm}^2/\text{s} )淹没,需通过时空关联分析(如LIGO触发信号与X射线望远镜同步扫描)筛选候选事件(LIGO/Virgo O3a样本中仅1例疑似关联)。

- 超大质量物质黑洞(质量 10^6-10^9 M_\odot ):周围存在巨量吸积气体( \sim 10^6-10^9 M_\odot ),合并时的引力扰动可能触发吸积盘的准周期震荡(QPOs)或相对论性喷流(射电波段)。例如,类星体的QPOs周期与双黑洞轨道周期匹配时,可通过光学/射电望远镜(如LSST、SKA)捕捉到光度变化( \Delta F/F \sim 10^{-2} )。

3. 物质黑洞-物质黑洞合并:多波段爆发与多样性

电磁信号强度与周围物质丰度正相关,可分为两类场景:

- 恒星级合并(如LIGO已探测的GW150914):前身恒星抛射大部分外层物质,残留吸积盘质量 \sim 10^{-4}-10^{-3} M_\odot 。合并时,吸积盘内边缘物质高速坠落(速度 \sim 0.1c ),加热至 10^9 \text{K} ,产生弱短伽马射线暴(sGRB)(光度 E_{\gamma} \sim 10^{49} \text{erg} )或类千新星(kilonova-like)(紫外/光学波段,光度 F \sim 10^{-12} \text{erg/cm}^2/\text{s} )。但需注意,黑洞合并的电磁对应体亮度通常低于中子星合并(因吸积盘抛射效率更低,仅约10%物质被加速至相对论速度)。

- 大质量合并(如星系合并时的双超大质量黑洞):周围分子气体盘( \sim 10^{10} M_\odot )被扰动后,可能引发潮汐瓦解事件(TDE)或活动星系核(AGN)再激活。例如,双黑洞并合时的轨道动能( \sim 10^{60} \text{erg} )注入吸积盘,导致气体加热至 10^7 \text{K} ,在光学/紫外波段产生持续数年的光度增强( L_{\text{opt}} \sim 10^{45} \text{erg/s} ),并通过Blandford-Znajek机制提取黑洞旋转能,产生相对论性喷流(射电波段,亮度可持续数百万年)。

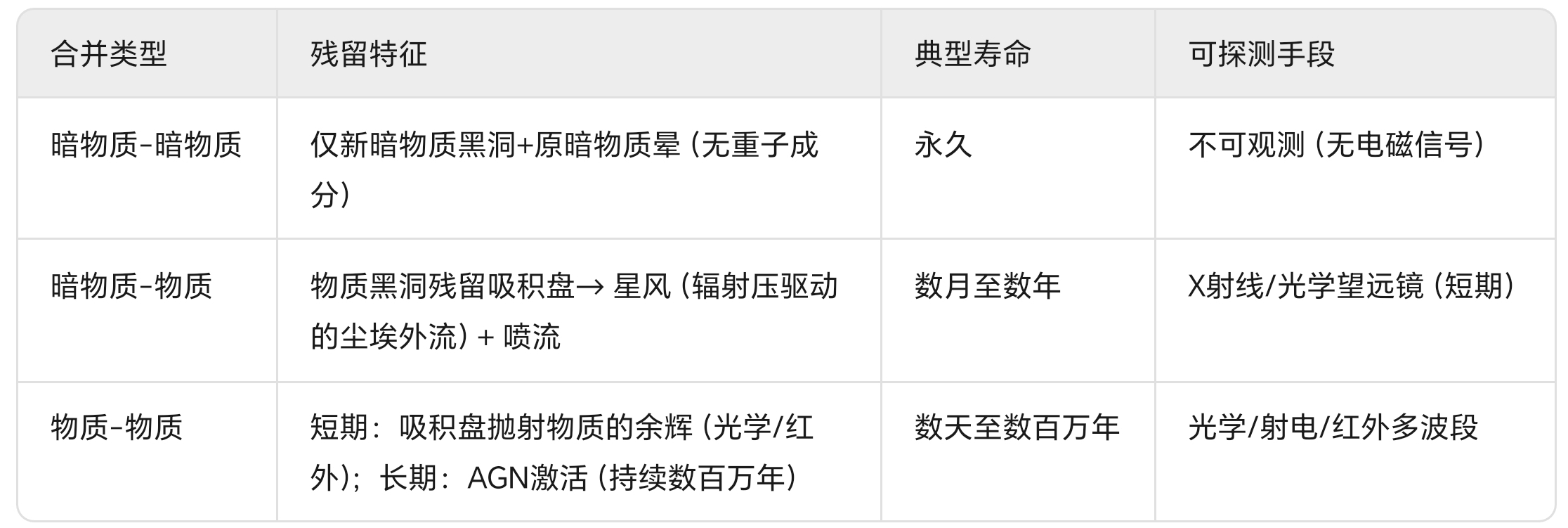

三、环境残留:从“无迹可寻”到“长期活跃”

合并后的物质残留取决于是否存在电磁相互作用主导的结构(如吸积盘),其演化时标与观测窗口差异显著:

四、科学意义:从“验证引力”到“探测暗物质”

三类合并的科学价值因电磁信号的有无呈现验证性→探测性→革命性的跃升:

1. 暗物质-暗物质合并:暗物质的“沉默证人”

若未来被探测到(如通过脉冲星计时阵列或空间引力波探测器),此类事件将:

- 约束原初黑洞丰度:若事件率与宇宙学模型预测的原初黑洞密度匹配,可支持“暗物质由原初黑洞组成”的假说。

- 检验修改引力理论:若合并频率与广义相对论预测偏差超过1%,可能暗示需引入额外引力相互作用(如MOND理论)。

2. 暗物质-物质合并:绘制暗物质分布的“探针”

电磁信号的存在与否可反推物质黑洞周围的暗物质密度(如暗物质晕的质量 M_{\text{DM}} \sim 10^8-10^{10} M_\odot 时,可能增强引力扰动)。此外,通过分析电磁信号的偏振特性,可测量暗物质的自相互作用截面( \sigma_{\text{DM-DM}} ),区分冷暗物质(CDM)与温暗物质(WDM)模型。

3. 物质-物质合并:校准黑洞演化的“标准烛光”

多信使观测(引力波+电磁)可精确测定黑洞质量、自旋及合并距离(如GW170817通过引力波与千新星联合测量,将哈勃常数 H_0 限制在 67-74 \text{km/s/Mpc} )。此外,吸积盘的辐射效率( \eta \sim 0.1 )可用于验证Blandford-Znajek机制的普适性,完善黑洞能量提取理论。

开放性问题与未来方向

尽管当前理论框架已清晰区分三类合并场景,仍有以下关键问题待解决:

1. 暗物质黑洞的形成机制:原初黑洞的质量间隙( 10-100 M_\odot )是否由早期宇宙相变或密度涨落导致?

2. 电磁信号的探测极限:下一代望远镜(如LISA、雅典娜卫星)能否探测到暗-物合并的微弱X射线信号?

3. 暗物质的自相互作用:暗-暗合并是否可能通过暗物质粒子的碰撞产生可探测的引力波次级效应(如激波辐射)?

总结

三种黑洞合并场景的本质差异,本质是电磁耦合度的层级断裂:从暗-暗系统的“彻底绝缘”,到暗-物系统的“跨界激扰”,再到物-物系统的“全波段轰鸣”。这种梯度差异不仅揭示了宇宙中物质与暗物质的本质区别,更为多信使天文学提供了从“验证引力”到“探索暗物质”的全景视角。未来,随着爱因斯坦望远镜(ET)、激光干涉空间天线(LISA)及下一代光学巡天望远镜(如LSST)的部署,这些差异有望被直接观测,推动人类对宇宙基本构成的理解进入新纪元。