语言是人类最独特的创造,它不仅是交流工具,更是文明的底层架构、思维的结构化表达,甚至是人类对抗宇宙熵增的“意义武器”。要穿透其本质,需融合生物学、符号学、认知科学与哲学视角,从以下六个维度展开深度解析:

一、语言作为“元代码”:文明的底层架构

语言的本质是符号系统的革命性创造,它通过“能指-所指”的任意绑定、递归性结构与社会协作功能,构建了人类文明的底层操作系统。

1. 符号系统的革命性:从“任意”到“共识”

索绪尔揭示,语言的核心是社会契约:符号(如“树”)与概念(木本植物意象)的关联无必然逻辑,而是群体约定的结果。这种“任意性”并非随意,而是通过长期使用形成的稳定共识。

- 案例:婴儿语言习得本质是“破译社群密码”。当婴儿听到“mma”反复指向特定女性,大脑会建立神经关联,将声音符号与“母亲”概念绑定。这种“约定”是人类特有的,动物无法通过后天学习突破先天信号的限制(如狗无法将“坐”与“坐下”关联)。

2. 递归性:语言的“超能力”

乔姆斯基的普遍语法理论指出,人类大脑内置“语言器官”,支持无限嵌套结构(如“我知道你怀疑他撒谎”)。这种递归性是人类区别于动物通讯的核心特征——蜜蜂舞蹈仅能传递“食物在东南方500米”的固定信息,而人类能用语言描述“昨天下午三点,我在公园看到一只狗,它似乎在寻找主人”。

- 意义:递归性使语言成为“思想的镜子”,能将混沌经验结构化为抽象概念(如“时间”“正义”),进而发展出哲学、科学等复杂认知体系。

3. 社会协作的算法:从生存到文明的跃迁

语言本质是群体生存的协调协议。原始部落用“嗷呜!”标记危险,降低生存成本;现代法律用条款定义“正当防卫”,构建秩序框架。语言将无序的经验编码为可操作的指令集,使大规模协作成为可能。

- 案例:苏美尔楔形文字的诞生(约前3400年)直接推动了城邦国家的形成——商人用泥板记录交易,祭司用文字记载神谕,法律用成文法典约束行为。语言从“交流工具”升级为“文明基石”。

二、语言的生物硬件:大脑的专属电路

语言能力并非纯粹的文化产物,而是人类大脑进化的“硬件支持”结果。神经科学研究发现,语言能力与大脑特定区域高度相关,这些区域在百万年中逐步演化,形成精密的“语言网络”。

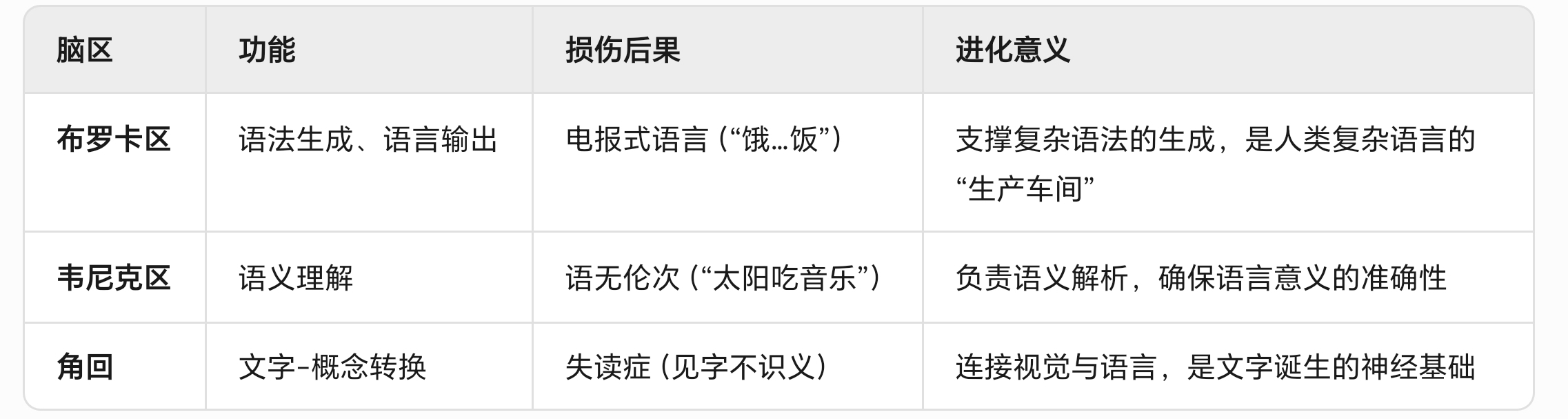

1. 神经模块的精密分工

2. 进化时间表:从原始符号到复杂语言

- 200万年前:直立人脑容量达900cm³,可能具备原始符号系统(如用石块排列传递信息),但无复杂语法。

- 30万年前:智人出现,FOXP2基因突变(关联语言能力),大脑“语言网络”初步形成。

- 7万年前:“认知革命”爆发,复杂语言推动文明跃迁——人类开始用语言讲述神话、规划狩猎、传递技术,彻底区别于其他物种。

三、语言的功能矩阵:超越信息传递

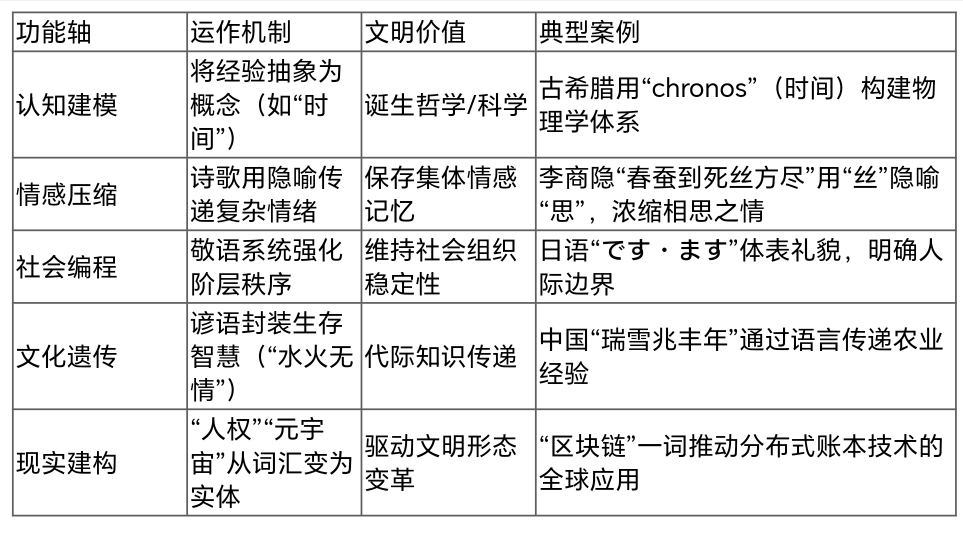

语言的功能远超“传递信息”,它是人类认知、文化、社会的底层支撑,可从五大功能轴理解其深层价值:

特殊案例:中文“仁”字(人+二)的造字逻辑,编码了儒家伦理的核心——人际关系中的善。这一符号不仅传递“关爱他人”的意义,更塑造了中国人的行为准则,成为文化基因的核心片段。

四、媒介革命:语言的四次进化

语言的表现形式随技术进步不断演变,每一次媒介变革都重塑了人类的交流方式与文明形态:

1. 声波载体(口头语言):即时性与情感饱和度

- 优势:依赖声调、节奏传递情感(如汉语四声区分“妈/麻/马/骂”),即时性强(对话双方同步编码-解码)。

- 局限:时空束缚(非洲部落史诗靠口传,误差率超30%),依赖记忆传承(易失传)。

2. 视觉符号(书面语言):突破时空的“文明跃迁”

- 关键跃迁:苏美尔楔形文字(前3400年)→ 汉字形声系统(“江”从水工声)→ 字母文字(希腊字母、拉丁字母)。

- 影响:文字使知识脱离人体记忆,得以跨代、跨地域传播(如《汉谟拉比法典》用楔形文字记录法律,规范两河流域社会)。

3. 副语言系统:非文字的“隐形语言”

- 组成:微表情(瞳孔放大表惊恐)、空间语言学(北欧对话距离1.2米 vs 拉丁美洲0.5米)、语调(“啊?”表疑问/愤怒)。

- 作用:强化或修正语言信息(如“我喜欢你”+皱眉可能表矛盾),是语言的“第二维度”。

4. 数字语言(21世纪新物种):效率与深度的悖论

- 类型:编程语言(Python用`if…else`构建逻辑世界)、表情符号(全球日均发送50亿次,成为情感通用语)、网络用语(“yyds”=“永远的神”,旧词新义)。

- 影响:数字语言降低了交流门槛(如表情符号跨越语言障碍),但也可能导致语言贫瘠化(如过度依赖缩写削弱深度表达)。

五、语言的哲学困局:边界与越狱

语言的边界,即是人类认知的边界。关于语言与现实的关系,哲学界争论不休,核心围绕“描述现实的局限性”“思维的决定论争议”与“不可言说之域”展开。

1. 描述现实的局限性:语言是“滤镜”

因纽特语有20多个“雪”的细分词(如qanik=飘落的雪粒,aput=地面的雪),而汉语仅用“雪”概括。语言如滤镜,强化某些现实(如因纽特人对雪的状态敏感),弱化其他(如汉语使用者对雪的细分需求较低)。

- 启示:语言塑造了我们“看到”的世界——语言中无对应概念的事物,往往难以被感知(如英语无“孤独”的细分词,使用者可能忽略不同类型的孤独体验)。

2. 思维的决定论争议:弱萨丕尔-沃尔夫假说获支持

- 强假说(已被证伪):认为语言禁锢思维(如霍皮语无“时间”概念,使用者无法理解“过去/未来”)。

- 弱假说(部分成立):语言影响认知(如俄语使用者对浅蓝/深蓝(goluboy/siniy)辨识速度比英语者快30%;中文母语者更关注整体关系(受“天人合一”语言结构影响))。

3. 不可言说之域:语言的“沉默地带”

禅宗公案“拈花微笑”揭示:语言在超验体验(爱、痛、悟)前失效,此时肢体/沉默成为更精确的“语言”。例如,当人经历极致的幸福感时,一句“我很幸福”远不如一个微笑或拥抱更能传递真实感受。

六、进化法则:语言如何生灭与变异

语言的演化与生物进化高度相似,遵循“突变-选择-隔离-灭绝”的规律,其命运与人类文明的兴衰紧密相连。

- 突变引擎:社会变革催生新词(英语“selfie”=自拍,2013牛津年度词;中文“内卷”=过度竞争,反映当代社会焦虑)。

- 自然选择:“电话”淘汰“德律风”(音译词效率低下);“电脑”淘汰“电子计算机”(更简洁)。

- 隔离分化:冰岛语因地理隔离保留古诺尔斯语70%词汇(如“husband”=“hsbndi”),成为语言“活化石”。

- 大灭绝危机:全球6800种语言中,每10天消失1种(如墨西哥Zapotec语仅剩5名使用者)。语言消亡=一种宇宙观的永久格式化——当最后一位使用者离世,该语言承载的神话、谚语、思维方式将永远消失。

终极答案:语言是“人类的第二DNA”

- 物理DNA:通过碱基对(ATCG)编码蛋白质,决定生物性状。

- 语言DNA:通过符号系统编码文明操作系统,决定人类的认知方式、文化形态与社会结构。

当物理生命终结,语言承载的模因(Meme)仍在文明中复制进化——荷马史诗在芯片里复活,孔子语录被AI解读,莎士比亚戏剧通过翻译跨越语言障碍。语言赋予人类对抗热寂定律的武器:在熵增的宇宙中,用符号筑起意义的逆熵岛。

博尔赫斯在《巴别图书馆》中寓言:宇宙是无限的语言迷宫。

每个词是一扇门,通向可能的世界。

我们既是迷宫的囚徒,也是它的建筑师。