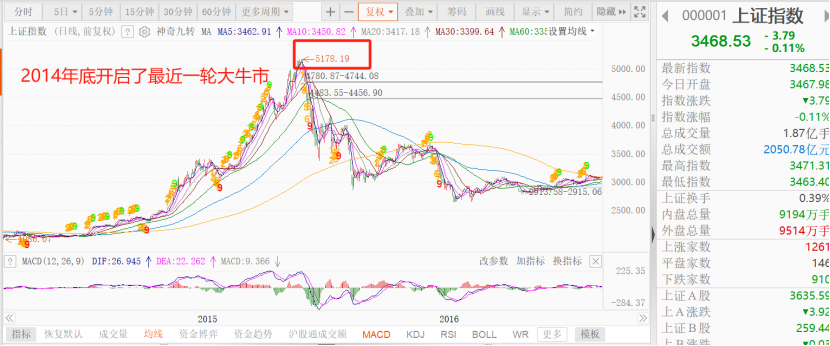

近期,中信发布了一篇策略研报,主题是今年市场的表现像极了2014年!

那可能是中国近10年投资股市最疯狂的一个时期,上证指数从底部到高点的涨幅高达150%!

本文就简单为大家说说这篇研报的观点,以及个人看法

研报逻辑如下:

第一,市场已存在较强赚钱效应。

牛市往往建立在一批投资者已经积累了一定的赚钱效应,哪怕是结构性的行情都可以,之后带动风偏持续提升,带动新发产品回暖。

历史情况:

从2013到2014年11月降息前,投资者在创业板和小市值股票上已经积累了不菲的收益,创业板指和国证2000的区间收益率达到110.8%和97.8%,主动权益产品平均收益也达到31.0%,同期沪深300和上证指数只有2.4%和9.6%。

今年情况:

今年以来,恒生指数、恒生科技指数、恒生高股息指数的年内涨幅分别达到19.2%、16.7%和18.1%,主动权益产品平均收益达到7.3%,是2022年以来首次跑出正超额,而同期沪深300和上证指数只有1.2%和3.6%。

整个上半年,权益类公募新发规模2350亿元,同比增加124%,被动型产品单月新发规模均超过200亿元。

结论:市场已有赚钱效应,新增产品的发行有望带动行情进入正循环。

这个观点我还是认可的,毕竟赚钱效应打出来,自然会形成扩散。

第二,非金融板块盈利即将触底。

历史情况:

2014年7月~11月,全A的2014年和2015年净利润一致预期分别下修2.0%和1.2%,全A非金融分别下修5.0%和2.5%;沪深300、创业板、国证2000的2014年Wind一致预期净利润分别下修1.9%、6.2%和5.6%。

今年情况:

二季度全A的2025年和2026年Wind一致预期净利润分别下修3.6%和3.3%,全A非金融分别下修6.0%和5.2%;沪深300、创业板、国证2000的2025年Wind一致预期净利润分别下修2.5%、4.4%和7.7%。

结论:尽管基本面依旧相对低迷,但市场强度不断在超预期,同时金融板块的“虹吸效应”减弱。

这个观点不是很认可,当下市场持续的赚钱效应,其实就是集中在大金融。促使险资以及其他机构抱团,本质还是别的产业诸如科技板块,并没有实打实的基本面赚钱效应,包括近期阿里也开始“外卖大战”,中国的科技企业并没有形成美股那种持续上扬的动力。

第三,政策开始着手解决问题。

2023~2024是全社会对“要不要宽松”、“要不要坚定稳定资产价格”从分歧走向共识的过程,今年是对“如何刺激内需”、“如何解决低迷的价格信号”从分歧走向共识的过程。

中信预计不少长效的思路调整可能会在“十五五”规划的指导意见当中予以明确。

结论:相信政策的力量

我的观点

如果拿表象的经济数据以及行业板块硬生生对比2014年的行情,可能真的有点“刻舟求剑”味道。

判断市场价格能否上行,归根到底要看市场资金是否充裕,很明显当下资金是充裕的,成交量就是一个最好的表现。

但是从资金的行为来看,似乎大家有着一致的预期即经济弱复苏,科技存在博弈机会,表现在市场看,就是大金融(银行)抱团不断新高,科技板块呈现超跌修复,围能有效形成趋势行情。

因此,配置思路应当依旧是大金融权重为底盘,分配部分资产对科技板块做做超跌修复的准备。

#外卖大战补贴升级!能持续多久?#

#量化交易新规正式实施!会有哪些影响#

#CIPS拟降门槛!行业或迎投资机遇#