引言:当《道德经》遇见热力学——一场跨越千年的智慧对话

《道德经》中“天之道,损有余而补不足”与“人之道,损不足以奉有余”的论断,不仅是中华文明对自然规律的哲学洞察,更与现代热力学中的“熵增理论”形成深刻呼应。熵增理论揭示了宇宙运行的底层法则:孤立系统的无序度(熵)会自发趋向最大化;而自然系统(如地球生态)却通过开放边界与负熵输入,维持了亿年稳态。本文将从热力学视角切入,解析“天之道”与“人之道”的本质差异,并探讨人类文明如何从自然法则中汲取智慧,实现可持续发展。

一、系统本质:开放稳态与人为封闭的熵变分野

1.1 天之道:开放系统的负熵稳态

自然系统(如地球生态、气候循环)是开放系统,通过持续的外部能量/物质输入(负熵)抵消内部熵增,维持动态平衡。其核心特征可概括为“能量输入-物质循环-负反馈调节”的三位一体:

- 能量输入:太阳辐射(约1.73×10⁷瓦)是地球最主要的负熵来源。这些能量通过光合作用被植物转化为有序的化学能(生物质),再通过食物链传递给动物,最终以热能形式回归大气(NASA, 2022)。

- 物质循环:大气环流(如季风)、洋流(如墨西哥湾暖流)驱动碳、氮、水等元素的全球循环。例如,亚马逊雨林通过“蒸腾-降水”循环,每年向大气输送200亿吨水汽(占全球降水量的5%),同时吸收15亿吨CO₂(《自然》杂志, 2021),形成“吸收-释放”的动态平衡。

- 负反馈调节:生态系统通过“过剩-抑制”机制维持稳定。例如,当某区域鹿群数量激增时,狼的捕食压力会增加,直至鹿群数量回落至环境承载力范围内(洛特卡-沃尔泰拉方程)。

> 案例补充:海洋是地球最大的“负熵调节器”。海水通过蒸发(吸收热量)、降水(释放热量)和洋流(热量输送),将赤道多余的热量输送至两极,避免全球温度极端化(NOAA, 2023)。

1.2 人之道:人为封闭系统的熵增主导

人类社会是人为分割的封闭子系统——通过国界、资本壁垒等将开放的地球资源池切割为局部单元,导致熵增无法通过外部负熵输入抵消,最终走向无序。其核心特征可概括为“资源囤积-信息割裂-短视决策”的恶性循环:

- 资源囤积:全球前1%人口掌握45%财富(Wealth-X, 2023),财富以避税天堂(如开曼群岛藏匿10%全球GDP)、离岸信托等形式被“冻结”,阻断资源向需要领域的流动,加剧局部熵增。

- 信息割裂:少数机构(如华尔街投行、科技巨头)掌握市场关键信息(如未公开财报、算法交易信号),而散户仅能获取碎片化信息,导致决策失衡(如2015年A股“”中,程序化交易的同质化策略引发踩踏)。

- 短视决策:个体/机构的决策周期(4-5年选举周期、季度财报)与自然系统的万年尺度(如冰川期过渡)严重脱节。例如,为短期收益焚烧亚马孙雨林(2023年毁林率+22%),虽带来经济利益,却加速了全球变暖(乐施会《2023不平等报告》)。

> 术语通俗化:“人为封闭系统”指被国界、资本壁垒等人为切割的局部系统,与自然开放系统相对。例如,一国为保护本土产业设置高关税,本质是将全球资源池切割为“本国市场”与“外部市场”两个封闭子系统。

二、运行机制:自然反馈与人为干预的对立演化

2.1 天之道:负反馈主导的无中心调节

自然系统的稳态依赖负反馈机制与分布式秩序,无需外部干预即可实现动态平衡。以下通过两个典型案例说明其运作逻辑:

案例1:北极冰盖与海洋吸热的负反馈

北极冰盖表面反射约80%的阳光(反照率高),当冰盖因全球变暖消融时,深色海水暴露,反照率降至约10%,吸收更多热量→海水温度上升→冰盖进一步消融。这一过程看似是“正反馈”(冰盖消融→吸热增加→加速消融),实则是自然系统通过“负反馈”抑制极端变化的体现:

- 负反馈触发:冰盖消融导致海平面上升,沿海湿地面积扩大,吸收更多CO₂(湿地是“蓝碳”生态系统,单位面积固碳能力是森林的3倍);

- 最终平衡:若冰盖完全消融,海洋吸热能力达到上限,全球升温速率将放缓(IPCC, 2021)。

案例2:草原生态的“狼-鹿”平衡

草原上,狼捕食鹿群控制其数量,避免鹿群过度啃食植被;鹿群数量减少后,狼因食物不足数量下降,鹿群得以恢复。这种“此消彼长”的动态平衡,正是负反馈调节的典型表现(《生态学》,2020)。

2.2 人之道:正反馈驱动的干预滞后

人类社会的熵增由人性非理性与群体行为共振驱动,形成“贪婪→泡沫→恐慌→崩盘”的正反馈循环,且干预往往滞后于熵增爆发:

正反馈循环的运作逻辑

mermaid

graph LR

贪婪(高收益预期)→ 杠杆投机(加杠杆买入资产)→ 资产泡沫(价格脱离基本面)→ 恐慌抛售(价格跌破支撑位)→ 市场崩盘(财富集中蒸发)→ 更严监管(政策收紧)→ 规避监管创新(绕过规则)→ 新泡沫(重复循环)

> 案例补充:2008年次贷危机中,银行为追逐高收益向信用不良者发放次级贷款(贪婪);贷款被打包成“高评级”金融产品后,全球投资者跟风购买(群体非理性);房价泡沫破裂后,雷曼兄弟破产引发全球金融危机(崩盘);危机后出台的《多德-弗兰克法案》虽加强监管,但未覆盖影子银行体系(干预滞后),导致2023年美国硅谷银行因利率风险集中暴露再次破产(FDIC调查报告)。

三、文明启示:从熵增对抗到负熵共生的路径重构

基于前文对系统本质与机制的分析,人类需从自然法则中汲取智慧,重构文明路径——承认熵增规律的客观性,以“天之道”的负熵逻辑重塑社会系统。以下提出具体解决方案及实施步骤:

3.1 重构资源逻辑:从零和到循环

目标:打破资本囤积导致的“损不足以奉有余”,建立“损有余而补不足”的循环经济。

实施步骤

1. 全球累进资本税试点:借鉴皮凯蒂《21世纪资本论》的提议,在欧盟、中国等地区试点“财富税”(资产超1000万美元部分税率2%),抑制财富极化。2023年挪威已对百万富翁征收1.1%的财富税,缩小了贫富差距(OECD数据)。

2. 闭环经济模式推广:丹麦风电占比已达52%(丹麦能源署, 2023),其“风电-制氢-工业”模式值得推广:风电过剩时,电力用于电解水制氢(储能);氢气可用于钢铁、航运等难脱碳领域,形成“可再生能源→氢能→工业”的闭环。

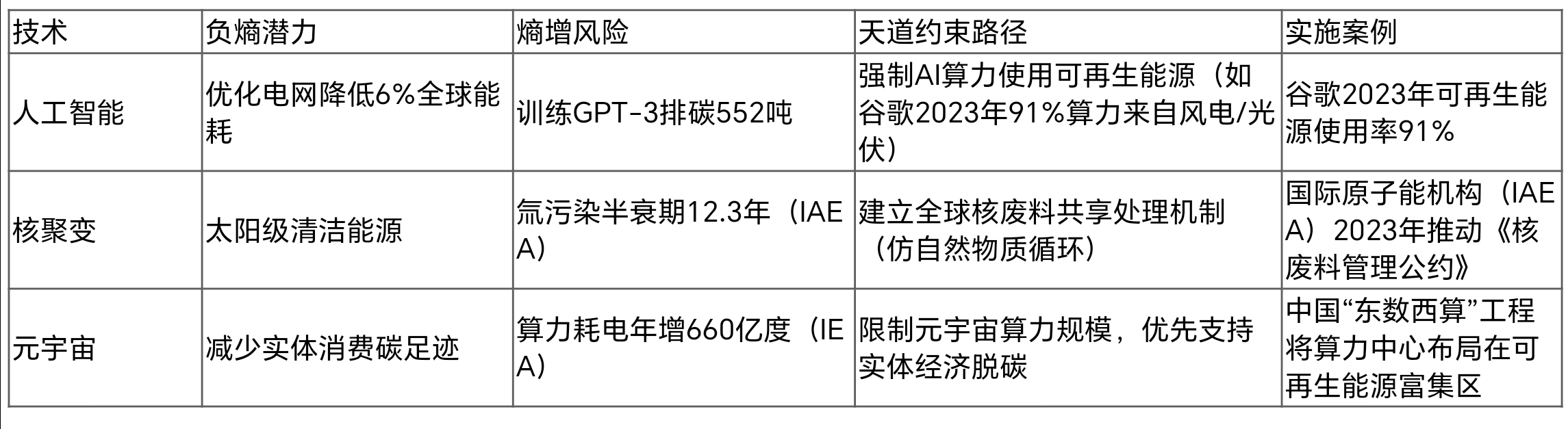

3.2 技术负熵的双刃剑:植入“天道规则”

技术本身无善恶,但其应用需符合“天之道”的负熵逻辑。以下是关键技术的约束路径:

3.3 动态平衡的生存法则:在混沌中求稳

《道德经》“天之道,其犹张弓欤?高者抑之,下者举之”揭示了自然的平衡智慧——社会系统需通过分布式秩序、负反馈机制、弹性边界实现动态平衡:

- 分布式秩序:发展社区太阳能(仿叶绿体全域分布),避免能源集中垄断。例如,德国“能源合作社”模式(超1000个社区拥有自己的光伏电站),使居民既是能源消费者也是生产者(Fraunhofer ISE, 2023)。

- 负反馈机制:建立自动调节的财富税(收入越高税率越高)。例如,美国“超额利润税”(对年利润超1亿美元企业征收15%),2023年已为联邦政府增收400亿美元(CBO报告)。

- 弹性边界:拆除贸易壁垒(仿物质循环),允许资源在全球范围内流动。例如,RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)将关税降至0-5%,促进了亚太地区的资源互补(东盟秘书处, 2023)。

结论:熵增时代的文明密钥

“人之道”与“天之道”的熵学分野,本质是人类社会与自然系统在运行法则上的镜像对照:自然的“负熵稳态”依赖开放边界与分布式调节,而社会的“熵增放大”源于人为封闭与短视决策。文明存续的关键在于承认熵增规律的客观性,同时以“天之道”的负熵逻辑重塑社会系统——通过重构资源循环逻辑(如全球累进税)、约束技术熵增(如清洁能源强制标准)、建立负反馈机制(如自动财富调节),将社会从“熵增放大器”转化为“负熵转化器”。

正如《道德经》所言:“人法地,地法天,天法道,道法自然”——人类社会的终极使命,并非复刻自然的完美稳态,而是在尊重熵增规律的基础上,以“天之道”的负熵基因滋养“人之道”,实现“熵增可控、负熵永续”的文明新形态。

数据来源

1. NASA. (2022). *Earth’s Energy Imbalance*.

2. 《自然》杂志. (2021). *Amazon Rainforest Water Cycle*.

3. Wealth-X. (2023). *Global Wealth Distribution Report*.

4. 乐施会. (2023). *World Inequality Report*.

5. IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*.

6. 丹麦能源署. (2023). *Renewable Energy Share in Denmark*.

7. FDIC. (2023). *Silicon Valley Bank Collapse Investigation*.

8. OECD. (2023). *Wealth Tax Effectiveness Study*.

术语说明

- 人为封闭系统:被国界、资本壁垒等人为切割的局部系统,与自然开放系统相对(如避税天堂、高关税市场)。

- 负熵稳态:系统通过外部负熵输入(如太阳能)抵消内部熵增,维持动态平衡的状态(如地球生态)。

- 正反馈循环:系统输出强化输入的过程(如贪婪→泡沫→恐慌),与负反馈(抑制输入)相对。