站在2025年中国汽车产业坐标系上,一场看似普通的股权收购动作,正在掀起远超资本市场预期的涟漪。

7月15日,吉利汽车(00175.HK)发布公告,公司及合并附属公司与极氪订立合并协议,据此,公司将透过收购所有已发行及发行在外的极氪股份及极氪美国存托股份(不包括除外极氪股份)进行私有化。

这场被定义为“回归一个吉利”战略关键落子的交易,表面是吉利集团内部的资源整合,实则是中国汽车产业从“规模扩张”向“价值创造”转型的缩影——当全球汽车产业站在智能电动化的临界点,传统车企的生存法则正在被彻底改写,而吉利的这一步,恰恰踩中了资本市场对“新汽车”估值逻辑的重构密码。

战略聚焦

从“多品牌矩阵”到“核心能力沉淀”

从披露的交易方案来看,吉利汽车为极氪私有化给出了极具诚意的报价:每股极氪股份2.687美元或每股美国存托股票(ADS)26.87美元。这一价格较极氪于非约束性报价函最后交易日收盘价溢价约18.9%,较截至非约束性报价函最后交易日止30个交易日成交量加权平均价溢价25.6%,充分体现了吉利汽车对极氪价值的认可。

而资金来源方面,吉利汽车计划通过发行新股、现金储备及债务融资组合方式解决,既保障了交易的顺利推进,也兼顾了公司财务结构的稳健性。

事实上,此次私有化是吉利汽车系列整合动作的延续。

过去十年,新势力崛起、传统车企分拆、跨界玩家入局,市场用“百舸争流”形容毫不为过。但当行业渗透率突破50%、竞争进入“存量博弈”阶段,过度分散的品牌矩阵反而成为企业的负累——研发资源被稀释、供应链协同效率下降、用户心智难以聚焦。这正是吉利提出“回归一个吉利”战略的底层逻辑:真正的竞争力,来自核心能力的极致沉淀,而非品牌数量的简单叠加。

从2024年11月开始,吉利汽车宣布对极氪、领克股权结构进行优化,开启“回归一个吉利”序幕;再到2025年2月,领克正式成为极氪非全资附属公司,被业内视为《台州宣言》落地的“试金石”。

而5月提交极氪私有化要约,到7月签署合并协议,则是将这一整合推向纵深。通过统一上市平台,吉利汽车得以全面统筹极氪的资产、技术与渠道资源,消除此前独立上市可能存在的战略分歧与利益冲突。

而行业分析人士则指出,吉利汽车与极氪完成合并后,将会进一步提升吉利汽车的战略执行效率、创新能力及盈利水平,尤其是在“智能新能源”主赛道上,可以集中火力。

极氪作为吉利高端智能新能源品牌的代表,承载着换电技术、浩瀚架构、智能座舱等核心技术的商业化落地,其2025年上半年累计销量90740辆,并用时44个月,创豪华纯电50万台量产下线的最快纪录,已验证了这一赛道的增长潜力。而吉利汽车作为集团旗下最成熟的上市平台,通过全资控股极氪,不仅能消除内部资源内耗,更能将极氪的“科技属性”与吉利汽车的“制造根基”深度融合——前者提供智能化、电动化的前端创新,后者输出成本控制、规模化生产、全球化的后端支撑。这种“1+1>2”的协同效应,正是资本市场最看重的“战略确定性”。

吉利汽车对此次合并也憧憬满满,指出此次合并旨在强化吉利汽车在智能新能源汽车领域的全球竞争力和成长性。合并后的吉利汽车将实现对燃油、纯电、插电混动、醇氢电动等多种动力形式的全面覆盖,并完成对主流、中高端及豪华汽车市场的全方位布局,全方位提升竞争力及企业价值。

来自C端市场的强劲数据,也为吉利汽车竞争力提升再添实证。今年上半年吉利汽车销量达1,409,180辆,同比增长47%,新能源(含吉利、领克、极氪)总销量725,151辆,同比增长126%。基于上半年强劲销售表现,吉利汽车决定将原定全年销量目标由271万辆增至300万辆。

资本投票

从“观望”到“抢筹”的逻辑反转

如今,资本市场对于吉利的态度也在悄然发生转变。

从5月发布私有化要约到7月16日近90天内,数据显示,共有德银、美银、里昂、东方证券、民生证券等27家投行给出买入评级,近90天的目标均价为25.31港元,其中最高目标价为广发证券给出的31.19港元。

而近期,随着私有化进程的越发明朗及吉利汽车展现的强劲销售增长及盈利能力。很多投行不约而同地提高了吉利汽车的目标价,如华泰证券就坦言,持续看好银河GEA平台新车放量增利,内部整合提速增效,目标价由26.13港元上调至29.65港元,提升13%。就连一直以谨慎著称的德银,其也将吉利汽车的目标价从22.00港元上调至23.00港元。

这背后的核心逻辑是“一个吉利”战略的加速兑现——当企业战略从“分散试错”转向“聚焦深耕”,资本对其长期价值的重估便具备了基础。

更值得关注的是资金面的变化。数据显示,截至7月16日,吉利汽车的10日主力资金累计净流入达到了12.78亿港元,显示出机构资金的积极布局。再看看7月14—16日,这3日净流入2.24亿港元,占10日总流入的17.5%,显示出资金短期加仓意愿的强烈,而近5日平均增仓占比达到了6.4%,反映出资金中长期布局逻辑。

这种资金涌入的本质,是资本市场对“估值锚点”的重新校准。过去三年,市场对传统车企的估值始终困于“制造业PE”的框架——8-15倍的动态市盈率,成为行业默认的“安全垫”。但吉利汽车的案例正在打破这一桎梏:2025年上半年,其新能源销量725151辆,再创新高,同比增长了126%。26款产品登场,吉利银河、领克、极氪等新车型成为市场的焦点。全域AI技术体系加速智能化、电动化落地,千里浩瀚、星睿AI云动力等10项核心技术持续突破,这些数据清晰地传递出一个信号:吉利不再是“造燃油车的传统企业”,而是“智能新能源+科技生态”的新物种。

港股新标

稀缺性背后的产业意义

透过现象看本质,不难发现吉利汽车的战略突围,对港股市场的特殊价值。

当前,港股科技板块正面临“估值洼地”与“优质标的稀缺”的双重矛盾:一方面,美联储加息周期尾声叠加中概股回归,港股流动性环境持续改善;另一方面,除了部分行业龙头企业,港股市场缺乏真正具备“智能电动+科技生态”属性的成长型标的。吉利汽车的出现,恰好填补了这一空白。

尤为重要的是,从资本市场估值维度看,吉利当前的价值显然被低估。

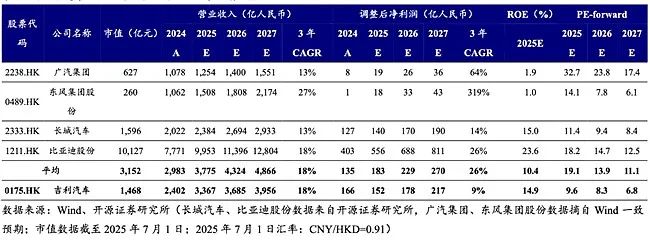

根据开源证券研究所的一份最新研报,其选取了港股广汽、东风、长城、比亚迪。作为参照样本,前四家今年预测PE均值为19.1倍,而吉利汽车今年预测PE只有9.6倍,这样对比就能看出差距。

但若按“智能科技企业”重新定价,其估值至少存在50%—60%的上修空间。更关键的是,吉利的“回归一个吉利”战略为港股传统车企转型提供了可复制的样本——通过内部资源整合、聚焦核心赛道、向科技生态跃迁,传统车企完全可以摆脱“估值折价”的困境,成为港股科技成长板块的新标杆。

更为明显的是股价表现上,吉利汽车的价值重塑已初现端倪。从去年7月2日收盘价的8.32港元到今年7月16日收盘价18.26港元,吉利汽车股价已上涨了119%。强势表现背后,是公司新能源渗透率持续提升与极氪等品牌新技术密集落地的双重引擎驱动。这里要敲一下小黑板,当前股价相较多家投行目标价仍有显著上行空间,进一步强化了吉利汽车有望崛起为港股汽车板块新标杆的市场预期。

因此,站在汽车产业百年变局的转折点,可以说,吉利的这场收购不仅是企业层面的战略调整,更是中国汽车产业从“跟随”到“引领”的缩影。当资本市场开始用“科技成长”的逻辑重新审视传统车企,当资金用“真金白银”投票认可战略聚焦的价值,我们看到的不仅是一家企业的估值修复,更是一个产业的估值体系重构。

吉利的这一步,或许只是开始,正如《台州宣言》所传递的精神:真正的强大,来自对核心能力的坚守;真正的未来,属于那些敢于打破边界、重新定义自己的企业。