一场以拯救之名开始的资本重组,正在演变为套利资本对民族品牌的“秃鹫”式围猎。

2025年8月,北京汇源食品饮料有限公司通过官方公众号连续发布公开信,控诉大股东文盛资产出资逾期、空手套白狼、搞黑箱操作。这些指控揭开了三年前那场看似完美的重整计划的另一面:资本方以16亿元承诺投入获得控制权,却在仅完成不足三分之一出资的情况下,试图通过资本运作手段实现套利退出。

资本套利的 “三步走”棋局

作为套利资本,文盛资产参与汇源重整之初,就设计了一套精巧的“杠杆控制+高价转售+套现退出”三级套利模式。

2022年6月,文盛资产作为重整投资人入主汇源,承诺投入16亿元资金,换取北京汇源70%(含10%预留股权池)的股权(通过旗下平台文盛汇控制)。然而事实上,文盛资产的实际出资远低于承诺金额。据汇源方面公开指控,截至2025年8月,除1.2亿元由管理人按重整投资协议用于支付破产费用、共益债务等用途外,文盛资产仍有8.5亿元出资逾期一年以上,经过汇源11次催缴仍未实缴。即便已支付的7.5亿元资金中,约6.47亿元虽在汇源账户上,但却由文盛资产通过“共管”等方式实质性控制,并未投入企业生产和渠道重建。其行为已构成严重违约。

在自身资金不到位的情况下,文盛资产又引入了上市公司国中水务作为合作方。2022年4月,文盛资产就与国中水务签署《项目合作协议》,后者支付了3亿元履约保证金。到2023年,国中水务累计向文盛资产支付9.3亿元资金,间接持有北京汇源21.89%股份。据悉,国中水务的主业经营困难,其投资汇源的6亿元中,有5.8亿元来源于借款,进一步放大了风险。

矛盾激化后的“骚操作”

今年8月,在文盛资产出资严重不到位的情况下,文盛汇提议召开北京汇源2025年第三次临时股东会,一项核心议题就是“以北京汇源的资本公积弥补亏损”,被推断为可能是为后续进行利润分配(分红)铺路。此事件不仅引发了汇源的强烈反弹和公开控诉,更暴露了双方在根本理念上的冲突,进一步激化了两者之间的矛盾。香颂资本执行董事沈萌曾分析称,文盛资产运作北京汇源重组本身就有资本玩家借重组谋取超额回报的意味,这种运作模式一旦某个环节条件无法达成就会引发各方矛盾。

2025年8月,汇源发现有第三方隐瞒事实,提供虚假材料挂失公章及营业执照。汇源官方声明称:“原有印章至今仍妥善保管,不存在遗失、毁损情形”,并已进行报案处理。要知道一旦完全控制公司印鉴和证照,控制方就可以更自如地进行资产处置、担保贷款等操作。有舆论怀疑这是矛盾激化后,文盛资产在采用非常规手段巩固控制权,为后续套利退出铺平道路。这些操作被业内视为资本方为进一步控制企业、便利后续资本运作的手段。

北京市京师律师事务所高级权益合伙人刘仁堂表示,如果北京汇源的公章和营业执照确实未曾遗失,发布虚假遗失声明的第三方将面临多重法律责任。

套利逻辑带来的多重隐患

文盛资产的资本游戏备受质疑。有分析认为,这造成了多方共损、隐患重重的局面,充分展现了套利资本对社会价值的破坏力。

首当其冲的是国中水务,其主业经营困难,巨额投资转向如果以失利收场,后果严重。其次是北京汇源的债权人。根据重整计划,普通债权人通过债转股获得清偿的前提是汇源未来成功上市。若上市失败,文盛资产需对债权人持有的股权进行兜底回购。但目前文盛资产提议以资本公积弥补亏损,等于变相取消了兜底回购承诺,使债权人丧失被承诺的权利。

此外,文盛资产的套利逻辑与汇源管理团队的产业经营理念存在根本性冲突。汇源经过多年发展,已在全国建立了140多个经营实体,联接了1000多万亩优质果蔬茶粮等种植基地,建立了遍布全国的销售网络,构建了一个横跨东西、纵贯南北的农业产业化经营体系。

汇源绝非一家孤立的果汁生产企业,它深度嵌入中国农业和农村的发展脉络中,链接着数以百万计的果农、庞大的经销商体系、众多的就业人员以及更广泛的上下游产业伙伴。其打造的全产业链生态,不仅为企业自身提供了从源头到终端的保障,更在解决农产品销售、促进农民增收、推动农业现代化等方面发挥着重要作用。因此,汇源的经营状况和发展走向,确实会对其背后整个产业链生态的稳定与发展产生深远影响。

文盛资产作为专业处理不良资产的机构,其思维模式是典型的资本套利而非产业运营。这种短期套利理念与汇源需要长期投入、精心经营的产业特性格格不入。如果文盛资产取得控制权后低价套利甚至转手倒卖,将给汇源背后庞大的劳动群体与产业链带来阴影。而这些普通人的命运,远比资本市场的数字游戏更加真实和重要。

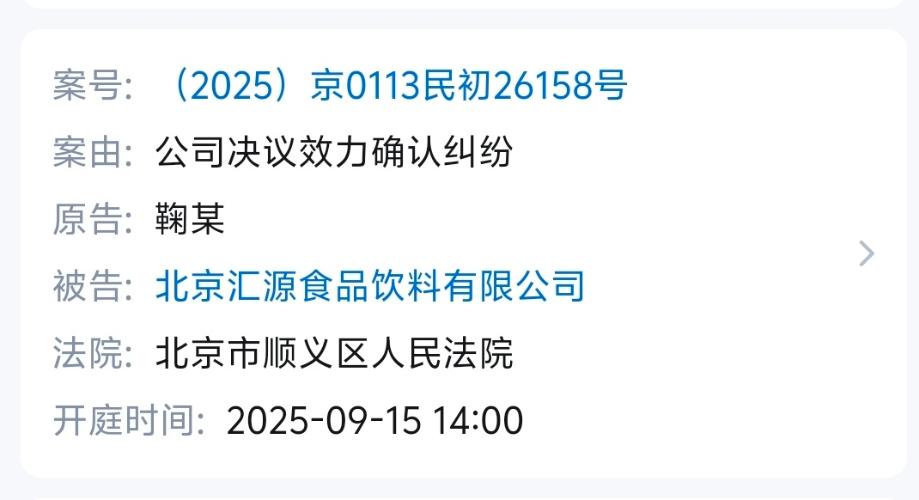

文盛资产最初参与重整汇源时,曾承诺成为市场的善意资本,而非资本的“秃鹫”。然而其实际行动却与这一承诺相去甚远。如今,汇源已对文盛资产提起诉讼,案件正在审理中。