一、寒武纪的狂欢与散户的困惑

看着寒武纪股价冲破1300元大关,我的朋友圈炸开了锅。有人捶胸顿足说"早知道就买了",有人信誓旦旦要"等回调进场",更有人翻出三年前的研报证明自己"早就看好"。这种场景让我想起2015年创业板疯涨时的狂欢,只不过这次主角换成了AI芯片。

高盛那篇将目标价调高50%的研报我仔细读了不下五遍。他们用2030年的远期估值模型,给出一堆令人眩晕的数字:EBITDA利润率22%、最乐观目标价3934元…但作为一个在量化领域摸爬滚打多年的老鸟,我更关心的是:这些华丽预测背后,机构们此刻正在做什么?

二、我们都被"高低"骗了

记得大学金融学教授说过一句话:"市场里最贵的三个字是'我以为'"。十多年过去,我越发觉得这话精辟。散户总在纠结"现在是不是高点"、"会不会回调",却不知道这根本是个伪命题。

就像寒武纪从700元涨到1300元的过程中,至少有五次被媒体称为"历史高点"。但如果你当时因为恐高出局,就会错过后面翻倍的行情。反过来看,那些在2000年互联网泡沫时坚信"这次不一样"的人,最终血本无归。

这让我想起用了十多年的那套量化系统。它从不预测高低,而是聚焦一个更本质的问题:当下正在发生什么?就像寒武纪这波行情,真正值得关注的不是1391元的股价,而是:

机构持仓从去年底的287家暴增到405家

两大科创板ETF合计持有2000万股

存货和预付款项季度环比增长超40%

这些才是决定未来走势的底层逻辑。可惜大多数散户的眼睛,还死死盯着那根上下跳动的K线。

三、破解主力行为密码

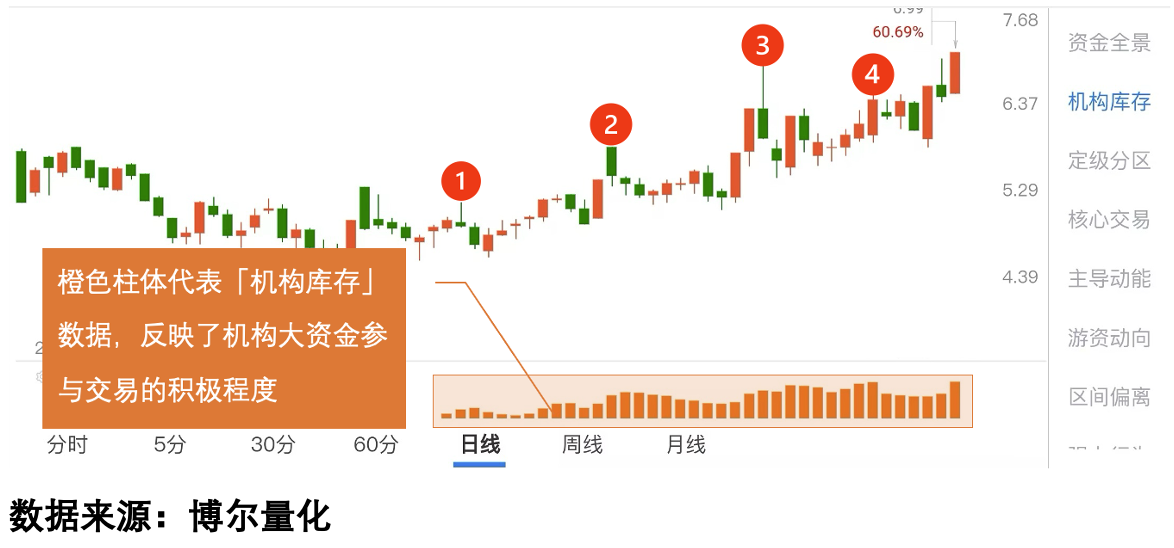

看看这张某热门股的交易行为图。45天里出现7次涨停,每次回调都像在考验投资者的神经。图中标注的四个时点,如果只看股价走势,90%的人会选择卖出。但注意到那些橙色柱体了吗?那是反映机构资金活跃度的关键指标。

有意思的是,这个指标在所谓"高点"时反而更活跃。这说明什么?机构不仅没跑路,还在加大布局。后来该股继续上涨50%的事实证明,跟着数据走比跟着感觉走靠谱得多。

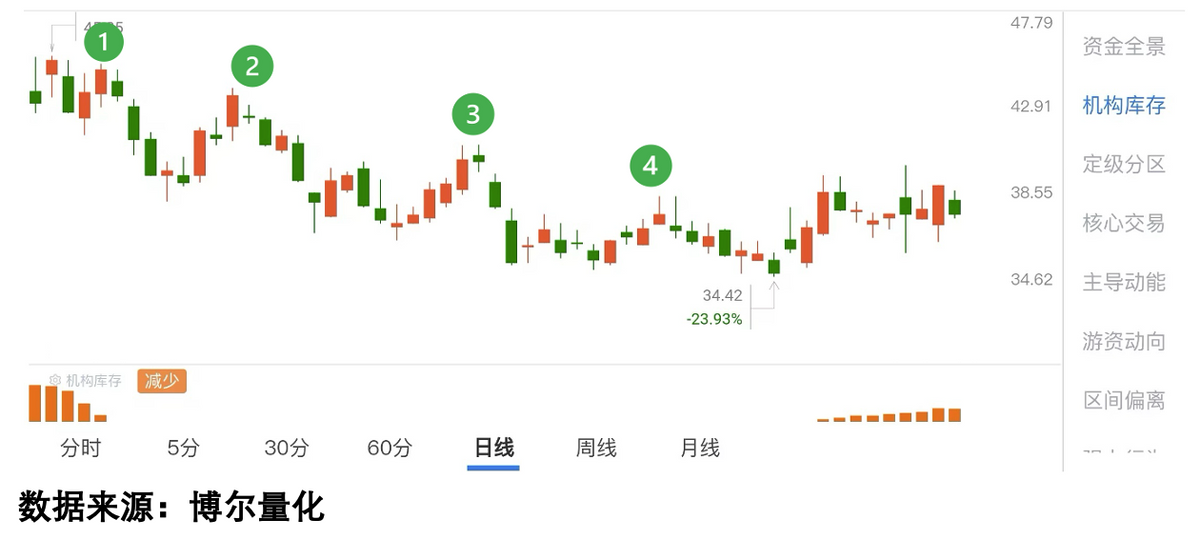

反观另一个案例:

同样四个反弹时点,没有橙色柱体的配合,结果就是昙花一现。这就是量化数据的魅力——它像X光机一样照出市场的真实骨架,而不是表皮的温度。

四、给散户的生存法则

寒武纪的故事还在继续。看着章建平们日赚数亿的新闻,说不羡慕是假的。但比起眼红别人的收益,我更在意两件事:

第一,机构用的永远是组合投资。那405家持有寒武纪的公募,单只个股仓位很少超过5%。而散户动不动就满仓梭哈一只股票,这本质上是在赌。

第二,专业投资者决策依据是系统化的数据跟踪。就像我每天必看的那十几组指标,它们构成了决策的安全垫。而散户还在靠小道消息和K线图形做决定。

最后说句掏心窝的话:在这个信息过载的时代,真正有价值的数据往往藏在你看不见的地方。找到适合自己的量化工具,比打听一百个内幕消息都管用。

声明:

本文提及的所有数据均来自公开渠道整理,若内容涉及侵权,请及时联系删除。

本人不提供任何投资建议,也从未开展收费服务,谨防金融诈骗。