行情看着挺火,这轮牛市其实不好搞。指数创了四年新高,可四成多股票离自己的四年高点还远着呢。踩不对点,就没觉得是牛市。为啥?大多人就看个涨跌,不懂资金到底想干啥。

一、保险板块异动:表象之下的暗流涌动

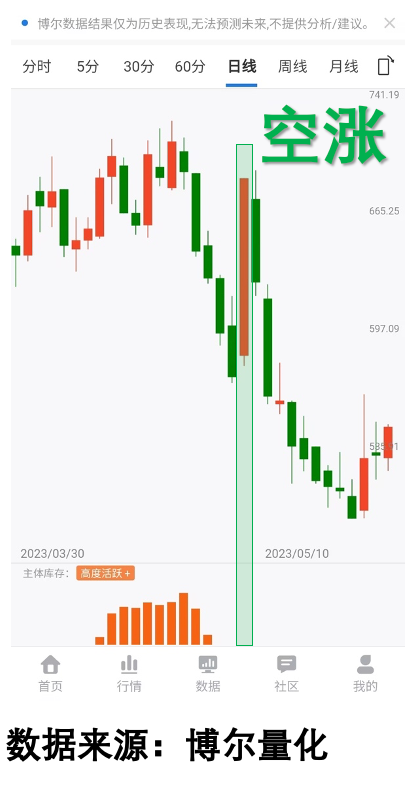

今天保险板块突然异军突起,A股中国太保、新华保险涨幅超过5%,港股阳光保险更是大涨超8%。表面上看,这似乎是一次行业性的集体躁动。但当我深入挖掘数据时,发现了一个更有趣的现象:中国平安在8月11日以均价32.0655港元买入中国太保H股174.14万股,斥资超5583万港元,持股比例达到5.04%,触发了举牌红线。

这让我想起了六年前的一幕。当时也是险资举牌潮,市场一片欢腾,但最终结果却令人唏嘘。如今历史似乎正在重演,但这一次,我决定用不同的视角来观察这场"木偶戏"。

二、木偶戏的真相:谁在牵动市场的线?

在证券市场上摸爬滚打多年后,我逐渐明白一个道理:决定股价走势的是交易行为而不是涨跌。就像木偶戏一样,我们看到的只是木偶的表演,而真正决定木偶动作的是背后的牵线人。

我们的市场,究竟是什么在主导?是正策消息、业绩分红还是资金流向?其实这些都是表象,是摆在明面上让大家看见的"木偶"。而真正的"牵线人"——机构资金的交易行为,才是决定市场走向的关键。

这些"牵线人"的操作是有迹可循的。虽然每次操作都有创新,但更多的是重复。当你把这些痕迹记录下来,经过长期观察就会发现:涨跌不过是障眼法,真正的规律藏在交易行为的数据中。

三、虚跌与空涨:市场中的"障眼法"

在实战中,我们经常会遇到这样的情况:股价快速回落,看似危险,但实际上可能是"虚跌";或者股价强力反弹,看似机会,却可能是"空涨"。如何分辨这两种情况?这就要看机构资金的真实态度了。

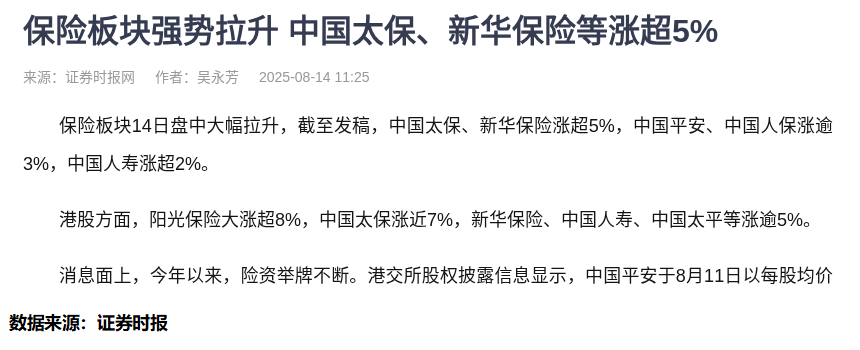

上图就是一个典型案例。股价快速回落时,很多人会本能地选择回避。但如果你能看清背后的交易行为,可能会做出完全不同的判断。这就是为什么我说炒股炒的是定价权,而定价权一定是在机构手里。

四、量化数据:破解市场密码的钥匙

要把握机构资金的动向,传统方法往往力不从心。因为机构投资者的交易行为与散户完全不同。这时候,量化数据工具就显得尤为重要。

图中橙色柱体是我用了十多年的大数据系统中反映机构资金活跃程度的"机构库存"数据。这个数据反映了机构资金交易的意愿。如果"机构库存"数据越活跃,就意味着参与交易的机构资金越多,持续时间也越长。

当机构资金持续活跃时,即便股价暂时下跌,也不必过分担心。因为机构既然这么看好,怎么可能轻易放弃?最终的数据也证明了这一点。

五、警惕"空涨"陷阱:当反弹没有实质支撑

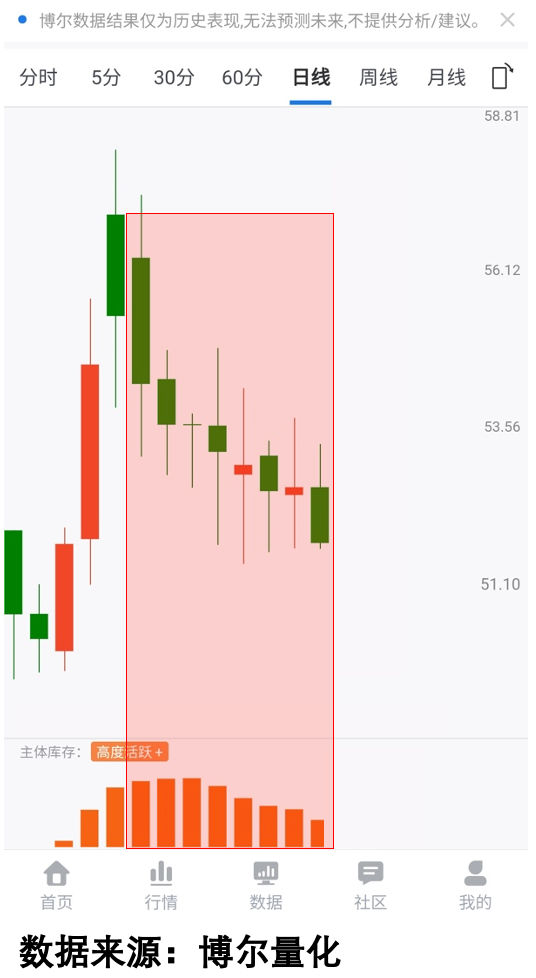

当然,市场中也存在另一种情况——"空涨"。看下图:

从图中可以看出,股价在连续调整后出现强力反弹,但反弹过程中并没有机构资金的积极参与。这种反弹最终被证明就是"空涨"!市场再低迷也会有反弹,但如果看不清是虚跌还是空涨,操作风险都会很大。

六、回归保险板块:量化视角下的新发现

所以说,这轮牛市跟以前真不一样。得抛开走势看资金动作,才能搞懂大机构的想法。不然就像这八天,指数连涨八天、行情跑得挺快,还有两成股票在跌。时代变了,办法也得更新。

回到开头的保险板块异动。通过量化数据观察,我发现这次异动与六年前有很大不同。虽然同样是险资举牌,但这次机构资金的参与更加持续和稳定。这或许意味着这次行情不会像上次那样昙花一现。

市场就像一场精心编排的木偶戏,我们看到的只是表象。只有通过量化数据这把钥匙,才能打开市场真相的大门。保险板块的这次异动,或许正是我们重新认识市场的一个契机。

声明:

本文所涉信息均来源于公开网络资料,如有数据或信息涉及侵权,请及时联系删除。

本人不推荐任何具体操作或标的,所有以本人名义涉及投资利益关系的均为假冒。