海外绿氢项目,正在经历大规模的“退潮”。

近日,澳大利亚的明星出口项目CQ-H2绿色氢能项目“流产”。该项目原计划在格拉德斯通投资125亿澳元(约合81.3亿美元),向日本与韩国出口绿氢。但由于成本飞涨、市场前景堪忧,主导方Stanwell公司退出合作,项目被迫终止。

华夏能源网注意到,过去一个月内,全球多国氢能项目接连夭折,氢能行业正在经历一波罕见的项目撤回潮,数十个总值达数百亿美元的大型项目相继被取消或搁置,全球绿氢市场正面临一场大危机。

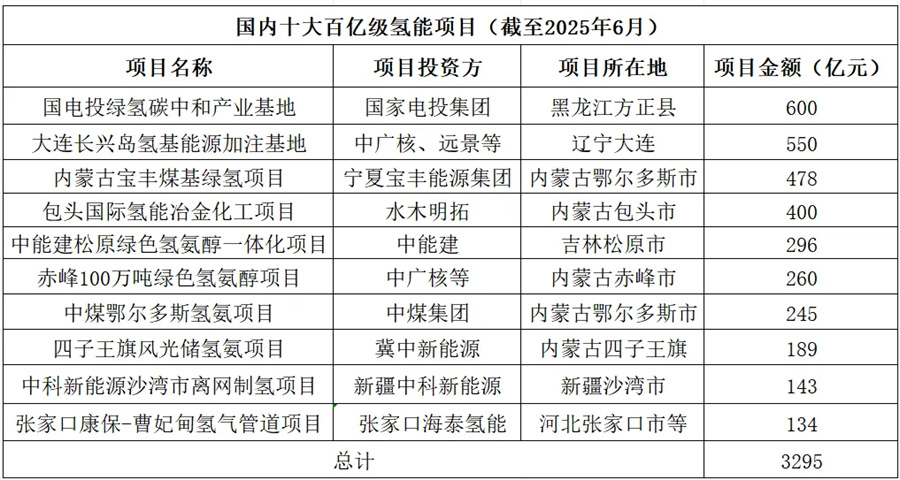

然而,当海外市场深度“冷却”之时,中国的绿电制氢却火爆异常。国家电投集团、国家能源集团、中国能建(SH:601868)、中国中煤、中国石化(SH:600028)、中广核、大唐集团、中国华电、中国电建(SH:601669)等大型能源电力央企,都在不遗余力跑马圈地。

作为起步较晚的新兴产业,氢能可谓是能源领域“最烧钱”的存在。绿氢产业尚处起步阶段,绿电离网制氢核心技术难点尚待突破,此时大手笔投建项目、豪赌绿氢,蕴藏的风险极大。财大气粗地砸钱,会吹起一堆堆“泡沫”,对于产业健康发展意义不大。

绿电制氢“”

央国企中较早投身绿电制氢的,非中石化莫属。中石化立志成为“中国第一氢能企业”。中石化新疆库车光伏制氢示范项目,已于2023年6月30日顺利产氢,是我国首个万吨级绿氢项目。该项目总投资近30亿元,设计电解水制氢能力2万吨/年。

除了中石化新疆库车项目外,大唐集团多伦15万千瓦风光制氢项目也起步较早。该项目投资13亿元,2023年11月开工,2025年1月17日投产。项目规划建设装机容量15万千瓦的新能源发电场和额定产氢量14000Nm³/h的电解水制氢装置,其中配置的12台1000Nm³/h和1台2000Nm³/h 碱性电解水制氢设备,年产氢气可达7059万标方。

与中石化、大唐集团的“小步快走”大不相同,国家电投集团则在单体项目上重磅出击。国家电投集团于黑龙江方正县,规划了总投资600亿元的绿氢碳中和产业基地,主要建设“绿电-绿氢-绿醇+绿氨”产品线。一期工程投资150亿元,主要产品包括氢、醇、氨,年产值40亿元,年处理秸秆农林废弃物60万吨,年节约原煤75万吨、减排二氧化碳120万吨。

在投身绿电制氢的一众央企中,中国能建和国家能源集团也不容小觑,投资额和建设数量在央企中居于前列。

中国能建在东北及内蒙古地区布局的氢能项目总投资1700多亿元,平均每个项目的投资额超过150亿元。其中,中国能建吉林松原绿色氢氨醇一体化项目,是全球最大绿色氢氨醇一体化项目,总投资296亿元。项目规划分期建设300万千瓦新能源发电,以及年产80万吨绿色合成氨和绿色甲醇装置。一期总投资69.46亿元,规划建设80万千瓦(75万千瓦风电、5万千瓦光伏)新能源发电以及年产20万吨绿色合成氨和绿色甲醇装置。

国家能源集团的氢能产业遍布全国,正在打造“两横一纵”的全国绿色氢能产业链集群。据统计,截至2024年底,国家能源集团绿色氢氨醇项目及绿色航煤项目已超过30个。在2024年3月26日,国家能源集团与内蒙古鄂尔多斯发布了世界级绿氢生态创新区“氢洲”项目,双方将打造全球领先的可再生能源制氢大基地,规划绿氢产能超700吨每天。

此外,中煤集团也在鄂尔多斯在建设50万吨/年离网型风光制氢合成绿氨项目。该项目投资245亿元,规划建设50万吨/年离网型风光制氢合成绿氨,2024年4月开工建设,计划2026年3月全面投产,规划制氢产能9万吨/年。

除了央国企,一些民企也在追赶制氢“潮流”。例如,清华系水木明拓氢能源科技有限公司,在内蒙古包头市达茂旗投资建设了国际氢能冶金化工产业示范项目。该项目建设年产30万吨新能源制氢、120万吨绿氨、110万吨氢直接还原铁及配套500万千瓦风力发电。项目致力于打造绿色冶金化工产业示范区,推动氢能在冶金化工领域的大规模应用。

在央企领头、民企紧跟的投资热潮下,绿氢项目在快速增长中。据势银(TrendBank)统计,截至2024年底,国内绿氢项目已建成102个,绿氢产能约10.88万吨/年,已基本完成国家中长期规划中对于2025年10-20万吨的年制氢目标。

今年以来,绿氢投资在进一步加快。据碳索氢能统计,2025年上半年,国内26个省市多达210个绿色氢氨醇项目传来推进动态,项目累计总投资规模超7300亿元。其中内蒙古上半年项目数量多达66个,占全国的近三分之一;新疆和吉林紧随其后,分别有25个和14个。

“风口”还是“泡沫”?

绿电离网制氢前景被广泛看好,“引无数英雄竞折腰”,主要是两大原因。

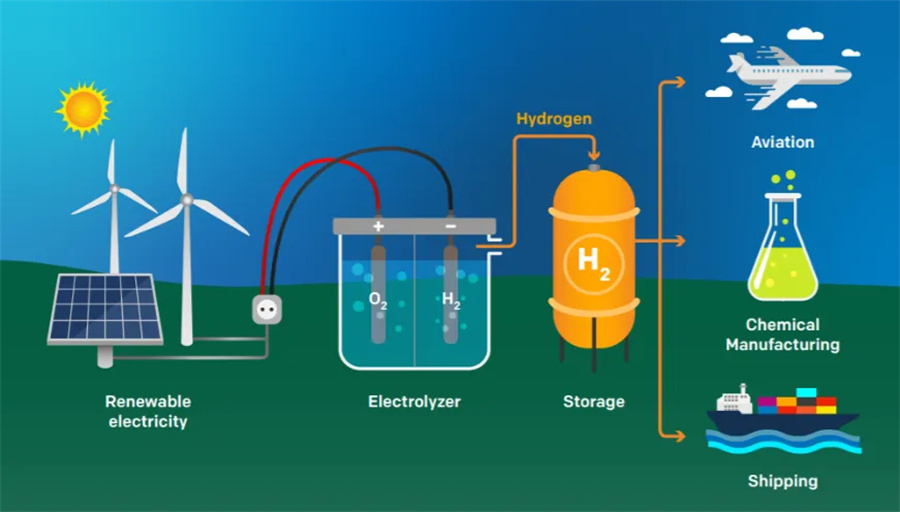

其一是绿氢的绿色环保价值,制取过程中没有碳排放。国家发改委发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035)》提出,到2025年,绿氢产量要达到10-20万吨/年。中长期到2050年,中国的氢气年需求量将接近6000万吨。中国拥有充足的风光资源,并有着全球最低成本的制氢设备,绿氢产业的未来想象空间很大。

其二,离网制氢为愈演愈烈的新能源消纳难提供了解决方案。通过可再生能源离网制氢,可将风光电转化为“可储存、可调度”的清洁氢能,特别适合深远海、沙戈荒、三北地区等风光资源富集但电网薄弱的地区,实现就地高效消纳。据测算,电解水每制取一立方米氢气大约需要消耗3至5度电,每生产1公斤氢气需要35至55度电。

但是,在大规模的资金投入下,绿氢项目开始明显过热,产业“泡沫”正在被“吹”大。在实际运行中,这些绿氢项目都面临着两个致命的问题。

一是绿氢的成本仍然很高。

《中国绿色氢能发展路线图》显示,国内绿氢生产成本为33.9元-42.9元/公斤,至少是煤制氢的3倍,远高于天然气制氢(7.5—24.3元/公斤)或工业副产氢(9.3—22.4元/公斤)。绿氢的成本居高不下,需求自然寥寥。这些重金投入的绿氢项目,都将承受着收回成本的艰难考验。

二是绿氢产能的利用率过低。

据彭博新能源财经(BNEF)《2023能源转型投资趋势报告》给出的数字,目前用于生产绿氢的制氢设备工厂,平均产能利用率仅约为10%。而这其中,中国大陆的利用率最低。

BNEF所言“绿氢项目平均产能利用率仅约为10%”、“中国大陆的利用率最低”,不一定很准确。但中国的绿氢项目产能利用率普遍较低,却是不争的事实。国金证券数据显示,2023~2024年国内立项绿氢产能已超650万吨,而实际落地的产能仅约11万吨,开工率不到25%。

成本过高、产能利用率过低,导致这两个问题的原因是一样的——氢化工是连续性负荷,而风光新能源具有波动性,两者之间的耦合并不顺利。

中国科学院院士、中国科技大学校长包信和曾公开表示,电解水制氢需要用平稳的电去做电解,但是,所谓的“垃圾电”——太阳能、风能的电,一会儿有,一会儿没有,一会儿高,一会儿低,这就导致电解水制氢的效率非常之低,所以,很少有企业会进行大规模绿电制氢。

业内人士分析称,传统的火电机组发电可调可控,要离网稳定运行尚且很难,飘忽不定的风光发电离网制氢难度更大、成本更高。绿电的波动性,与高度依赖稳定供电的氢氨醇化工工艺系统难以契合,甚至依靠电化学储能也无法解决问题。

出路似乎只有接入电网,在接入波动性绿电的同时也接入其他电源。但是如此一来,电网中接入了煤电,制取出来的就不是绿氢了。就算有条件接入水电这样的清洁能源,接网之后要支付输配电价给电网公司,又会增加绿氢的成本。

综上,风光发电不稳定,导致离网制氢效率低下、制氢成本高昂,是当前绿电离网制氢的核心难点。如何通过技术创新闯过“绿电波动性”这道门槛,绿电制氢才能走上康庄大道;闯不过,绿电制氢的大“泡沫”就有破裂的风险。

(转载请标明出处,文章来源:华夏能源网)