伴随着雅鲁藏布江下游水电工程正式开工,雅下水电概念正式登场。1.2万亿的投资规模、超30场机构路演、40份券商研报……热闹得像是过年。可当我打开账户,发现持仓的"中字头"基建股居然只涨了2%,而某只民爆概念股却已连续三天涨停。这场景似曾相识:每次重磅利好公布,总有人吃肉,有人喝汤,更多人连碗都摸不着。

一、万亿蛋糕下的"分食法则"

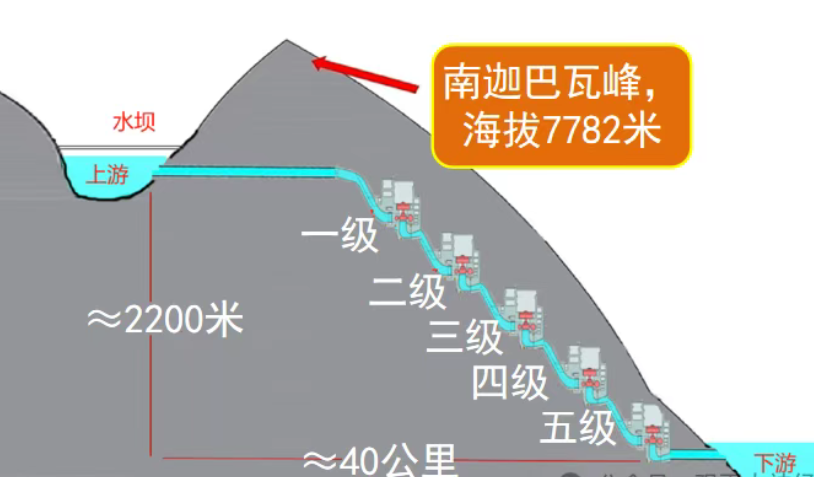

雅下水电工程的战略意义毋庸置疑。年均拉动GDP0.1%、创造20万就业岗位、相当于4-5个三峡的装机量……这些宏观数据在券商研报里被反复计算。但真正让我警觉的是另一个数字:开工消息发布后72小时内,机构投资者参与路演的平均时长达到4.6小时/家,而散户讨论热度最高的却是"该追哪只涨停股"。

现在对雅下水电概念市场分歧极大

看多的:世纪工程,举国之力的工程,必然有世纪行情。

看空的:曾经千年雄安不过6连板,这个6连板都不会有。

这让我想起十年前刚入行时前辈的话:"消息面是鱼饵,交易行为才是咬钩的鱼。"

二、大数据下的"机构底牌"

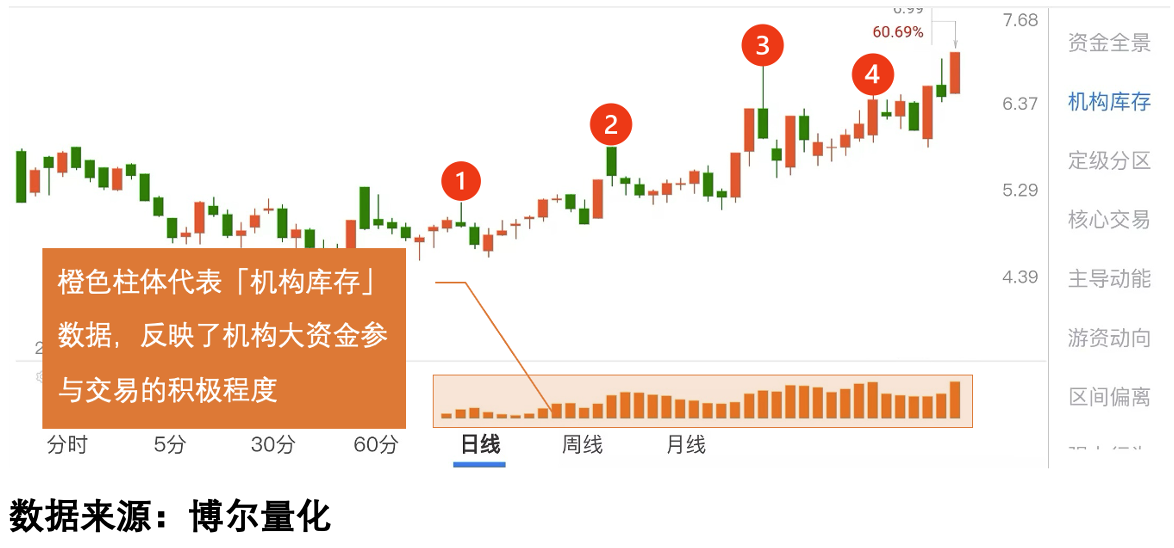

去年我统计过一组数据:在重大政策利好公布后的5个交易日内,仅37%的标的会延续上涨趋势。更讽刺的是,这些持续走强的个股中,83%在利好发布前就已出现机构资金异动。就像现在雅下水电产业链里,某些"冷门股"的「机构库存」数据(反映大资金活跃度的量化指标)早在6月就悄然攀升。

图中橙色柱体就像黑夜里的萤火虫:处股价调整时「机构库存」反而放量,处涨停板打开后数据持续活跃。这种"逆人性"的特征,正是机构区别于散户的关键——他们用真金白银投票,而不是靠情绪追涨杀跌。

PS1:

上文图中的橙色柱状,是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。

如果「机构库存」数据越活跃,那就意味着参与交易的机构资金越多,机构资金参与的时间也越长。

三、两个世界的认知鸿沟

对比两组标的更能说明问题:同样是参与雅下工程的建筑央企,A公司近期股价横盘但「机构库存」维持高位,B公司看似反弹却无数据支撑。结果一个月后,前者突然放量突破,后者跌回起点。

这背后是两种思维模式的碰撞:

散户视角:"新闻说利好→找涨幅最大的买"

机构逻辑:"政策催化→测算业绩弹性→监测筹码结构→择机介入"

就像现在热议的民爆板块,高争民爆年内翻倍的同时,江南化工却滞涨。表面看是市场选择,实则是机构用大数据筛出了高原施工必备的电子雷管技术壁垒。投资市场就像一场信息战。机构拥有数据优势、信息优势、工具优势。散户要想不总是处于被动地位,就必须改变思维方式。

四、在量化透镜下重生

十年前我也沉迷于解读政策、预测走势,直到发现再完美的逻辑也敌不过冰冷的交易数据。现在面对雅下水电这样的超级主题,我会先做三件事:

对比产业链各环节的「机构库存」活跃度

观察龙头股异动与政策发布的时间差

排查看似弱势但数据持续积累的标的

这不是什么高深秘籍,只是用工具弥补信息差。就像最近发现的某水泥股——西藏地区运输半径决定其护城河,但真正让我下定决心的,是其「机构库存」在股价回调阶段连续17日递增的韧性。

回看雅下水电新闻里那张施工蓝图,突然觉得像极了A股的生存地图:散户在表层看热闹,机构在底层修管道。当万亿级活水真正涌来时,早有人铺好了输水渠道。或许投资的本真就是如此——比谁更懂"水到渠成"四个字的重量。

好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。

声明

以上相关信息是本人在网络收集,希望大家喜欢!

部分数据、信息,如有侵权,请联系本人删除。

本人不推荐任何个股与操作。所有以本人名义涉及投资利益关系的,都是骗子。