在中国汽车产业迈入智能化下半场的当口,辅助驾驶已成为核心战场。

过去几年,大量车企押注「伪性价比」路径——用尽可能少的硬件资源堆叠更多功能模块:拨杆变道、记忆泊车、高速 NOA、城市 NOA……这些能力快速进入产品宣传页,却难以撑起真实可用的体验。

这一打法曾被视作效率的体现,也符合「中国制造」长期以来「成本控制-体验领先」的产业逻辑。

但现实迅速揭示出它的局限性:性能瓶颈、功能阉割、使用体验割裂、极端工况下失效……这些问题正在消耗用户信任。

行业高举「性价比」的旗帜,试图用有限算力和带宽支撑越来越复杂的功能需求,结果是系统更新困难、甚至在长尾场景中直接「罢工」。

这些产品和用户之间形成了「需求错位」:用户渴望的是「托付感」,而市场交付的却是「Demo 感」。

更重要的是,一套真正「可托付、可规模化」的辅助驾驶系统,远不是拼几个功能模块那么简单,它必须是一整套从底层平台到上层能力的系统工程。

今天,辅助驾驶需要告别「性价比幻想」,从功能罗列、价格亲民,转向以底层算力与系统性能为基础的体验领先。

安全不再是辅助驾驶的可选项,而是新阶段的入场券。

01、安全,不是辅助驾驶的加分项,而是及格线

辅助驾驶的真正底层,不是智能,而是安全。

所有「看起来炫」的 AI 能力,最终都必须落在「关键场景下能否保命」这个问题上。

而那些低成本堆功能、压缩冗余设计的「性价比方案」,往往在关键时刻掉链子:

高速 NOA 无法顺滑并道,变成摆设;

城市 NOA 识别不了突然插入的行人或非机动车,导致误判;

感知融合响应延迟,在夜晚、雨雾等极端工况下「罢工」。

这种「看得见却靠不住」的体验,本质上是在牺牲性能来换取宣传功能,一旦出事,车企将直面监管、责任与口碑的多重危机。

今年 6 月,全国标准信息公共服务平台发布了《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》拟立项强制性国家标准项目的意见征集,明确了从运动控制能力到驾驶员干预、系统边界、探测能力和功能安全的通用技术标准,也规定了典型工况的测试方法。

这一政策为辅助驾驶划定了更清晰的安全底线,也意味着行业监管正从「鼓励创新」逐步转向「督促合规」。早期的「容错窗口」正在迅速关闭,过去那种「PPT 交付」的开发模式,将被彻底淘汰。

强标不仅提高了准入门槛,也宣告「堆功能-讲故事」的辅助驾驶 1.0 阶段结束。

因此,算力冗余、模型冗余、决策冗余,正在成为行业新共识。

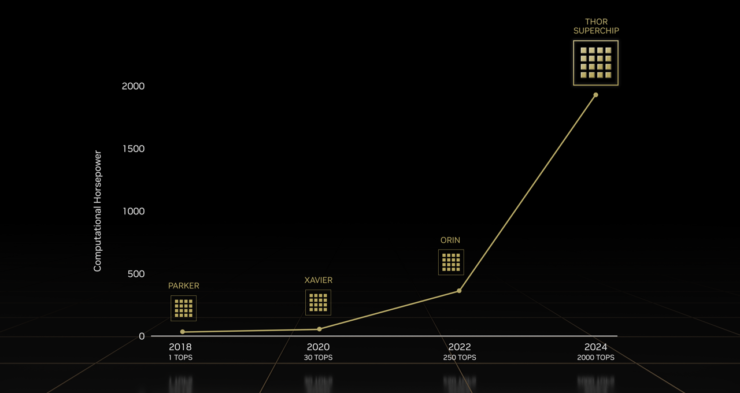

特斯拉新一代 AI5 芯片性能被推至极限,单颗可达 2000~2500 TOPS,几乎是当前主流芯片的 10 倍,甚至超过两台英伟达 DGX Spark 超算。

蔚来的神玑 NX9031 芯片,相当于 4 颗 Orin-X,已在 ET9、ET5、EC6 等车型大规模落地。

小鹏 G7 Ultra 版搭载的三颗自研图灵芯片,总算力超过 2200 TOPS,是同级车型的 3~28 倍,能同时支撑智驾大模型与座舱大模型实时运行。

理想虽然芯片自研稍慢,但其焕新版 L 系列已搭载英伟达 Thor 旗舰芯片,保障高阶辅助驾驶系统的稳定性。

连比亚迪也在其天神之眼平台中引入英伟达高性能芯片,释放出明确的技术转型信号。

这类硬件冗余不是奢侈,而是底线。小鹏创始人何小鹏曾说:「买车先看算力」,正在成为 AI 时代汽车消费者的共识。

辅助驾驶不是 PPT 上的展示品,而是需要经历「真实边界场景验证」的工程体系。而在工程闭环中,唯有性能冗余,才能支撑起真实可用的智能体验。

02、让辅助驾驶落地的,是性能、安全与成本的系统平衡

辅助驾驶能否规模化落地,关键不在于功能炫酷,而在于是否具备工程化交付能力。

行业逐步形成共识:要实现规模部署,必须构建「铁三角」架构——安全体系 × 性能支撑 × 成本规模化。

在第十七届轩辕汽车蓝皮书论坛上,德赛西威执行副总裁李乐乐指出:「安全平权是辅助驾驶平权的前提,安全技术的普及是最大的平权之一。」

「平权」并不意味着在 10 万元车型上简单堆叠功能,而是要在 30 万元级技术平台上逐步下沉能力,让「安全与体验」成为所有价位段用户都可触及的基础,而非高价配置的专属。

这就要求每一家要走向量产化的辅助驾驶方案,必须同时具备三重能力:

安全体系: 功能安全、网络安全、预期功能安全等安全体系能力构建起了组合辅助驾驶的安全基座,是智能驾驶安全生命线的基础。

高性能支撑:大算力、高带宽以及大模型可以解决辅助驾驶场景的长尾问题,提升车辆驾驶辅助的安全性。

成本规模化:通过平台化、标准化、模块化设计,实现跨车型复用,压缩边际成本。

辅助驾驶的性能,不只是堆芯片拼算力,更取决于整个平台能否高效运转。

算力只是「发动机」,真正决定系统表现的,还有数据传输有多快、算法响应有多流畅,以及关键时刻能否即时做出决策。

更重要的是,算力需求的提升并非线性,而是指数级跃升。

在今年的 CVPR 大会上,小鹏世界基座模型负责人刘先明指出,从 L2 到 L3 的跨越,不只是功能复杂度的提升,更是算力需求的质变。

以目前主流方案为例,L2 级系统通常依赖 80~300 TOPS 算力,用于车道保持、自适应巡航等任务;而 L3 系统则需面对开放式城市道路、复杂交通参与者与动态环境,必须依赖千 TOPS 级以上算力,支撑大规模神经网络实时推理。

这不仅是从「规则系统」到「认知系统」的技术飞跃,也对整个平台的「算力×带宽×大模型」能力提出新要求。

芯片算力可以堆上去,带宽却越来越成为性能瓶颈。

黑芝麻科技 CEO 单记章指出,未来性能突破关键在于带宽架构创新,例如采用 Hyperband 等技术,将 DRAM 与计算逻辑封装一体。这类「存算一体」设计可显著提升带宽并降低成本。

这意味着,仅靠提升算力已无法解决系统瓶颈。如果带宽受限,即便理论算力再高,也难以支撑大模型的高频推理与实时决策。

多位行业人士认为,随着大模型全面「上车」,整个行业对算力与带宽协同能力的要求将持续走高。计算平台能否稳定承载模型运行与系统演进,将成为辅助驾驶「拼系统」的核心战场。

03、大模型上车,不是为了炫技,而是让系统真正「懂场景」

过去,辅助驾驶的逻辑是「感知、规划、控制」:看清楚、做动作、少出错。

而大模型的引入,带来了接近人类驾驶员的「语义理解能力」:

能识别前车行为意图,如变道趋势;

能理解「非结构化障碍物」,如飘来的塑料袋与静止锥桶;

能在多目标动态交互中动态调整路径决策,如应对骑电动车横穿马路的老人。

这些能力无法靠传统规则系统实现,必须依赖「多模态×高参数×持续学习」的大模型机制。

小鹏的 VLA+VLM 双大模型方案,将环境感知与路径预测分别交由高精视觉与多模态模型完成,可应对夜间、雨天等极端场景,甚至能在缺少定位条件下通过广告牌、地标等视觉信息完成精准导航。

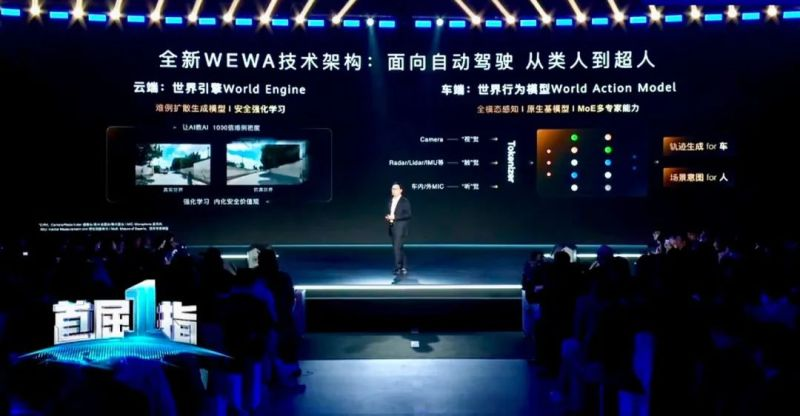

华为乾崑 ADS 4 将在今年秋季推送,基于「世界引擎+世界行为模型」的架构,号称端到端延迟降低 50%,通行效率提升 20%,正从「模仿人类」走向「超越人类」。

大模型不是炫技,而是构建「可信交付、持续进化」辅助驾驶平台的关键钥匙。

辅助驾驶的发展,正走向第三阶段:

第一阶段是「功能战」:谁更便宜谁赢;

第二阶段是「体验战」:谁更丝滑谁赢;

第三阶段是「安全战」:谁更值得托付谁赢。

真正成熟的辅助驾驶系统,不是看它是否识别红绿灯,而是看它是否在某个极端场景拯救过一条生命。这才是「安全平权」的真正含义。

行业必须意识到:安全,从来没有性价比,「托付感」才是智能驾驶时代的产品核心。

而要实现这样的托付,必须回到一个技术根基——更高的安全,必须依托更高性能的计算平台。

在「体验战」之后,行业迈入的是「安全战」。

从决策冗余到模型容错,从长尾场景到极端环境下的响应,每一项能力的落地都要以算力为底座。没有足够的算力,就没有足够的安全冗余。而一旦在关键时刻失效,哪怕只是一次,也将彻底摧毁用户信任。

高安全与高算力,不再是技术与体验的「两张皮」,而是构成辅助驾驶核心价值的「一体两面」。

AI 时代的智能汽车,不是炫技平台,用高性能去实现辅助驾驶安全的普及,让每个人都能平等享受智能带来的安全红利,这才是中国智能汽车产业下半场真正的价值起点。