在合肥滨湖科学城,一颗“人造太阳”正在建设当中。

“人造太阳”并不是简单的复制天上的真实太阳,而是复制核聚变反应过程的装置,因此“人造太阳”的全称叫“聚变堆主机关键系统综合研究设施”。

“人造太阳”怎么建设?它又长什么样?一起来听总台记者刘军在现场的介绍。

“人造太阳”究竟是什么 ?

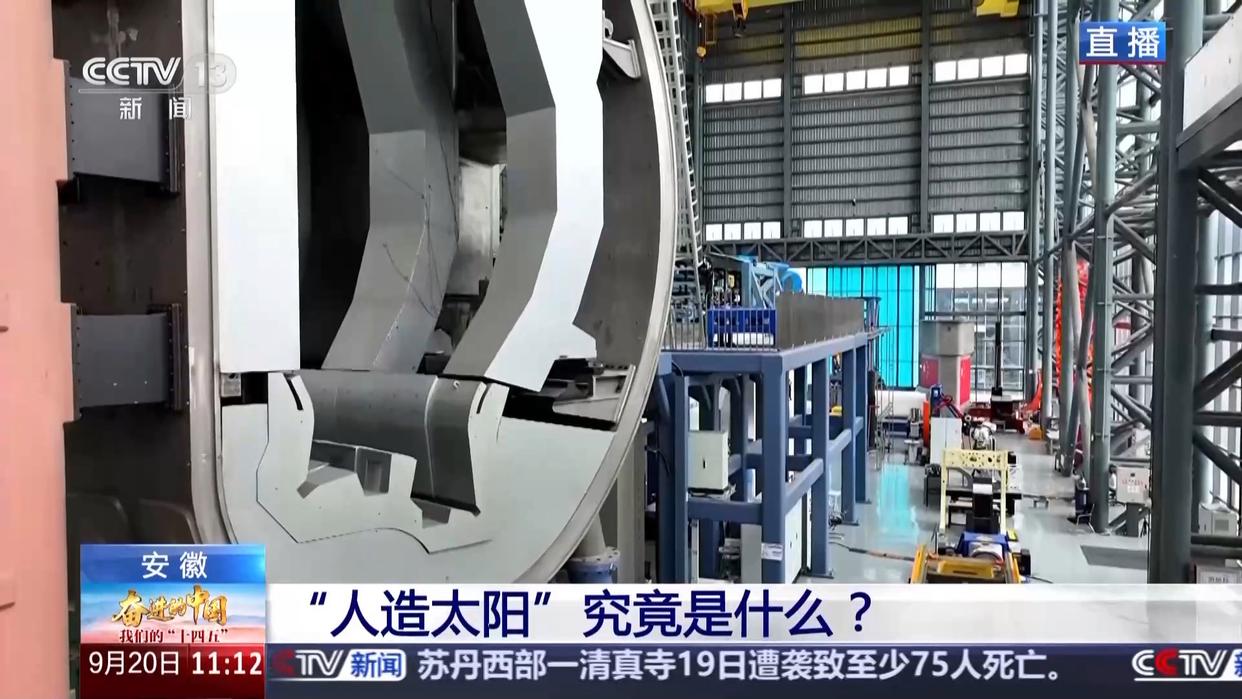

记者所处的位置是安徽合肥大科学装置集中区的一栋厂房里。在他身旁的高耸装置,就是下一代“人造太阳”的核心部件“1/8真空室”。它重295吨,高19.5米,看上去像一个巨大的“橘子瓣”。

“人造太阳”其实并不是简单复制天上真实的太阳,而是复制核聚变反应过程的装置。我们都知道,万物生长靠太阳,而在太阳的内部,时刻都在发生着核聚变,从而给大自然输送源源不断的能量。比如从一升海水里面提取的氘,经过聚变反应,就能释放相当于300升汽油的能量,而且没有污染,是未来的理想能源。

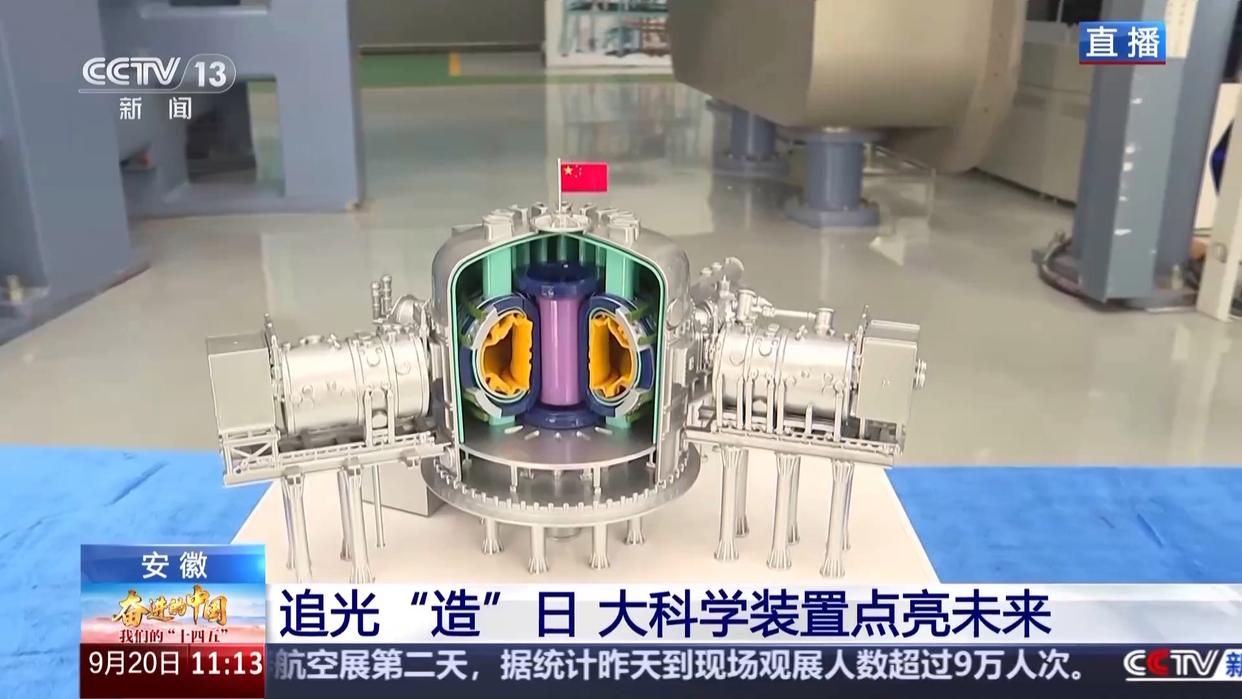

经过多年研究,“人造太阳”目前已经从实验验证发展到工程应用验证阶段。通过现场展示的“人造太阳”模型可以看出,核心部件“橘子瓣”未来会安装在主机内部的中间位置,整个主机里一共有八个“橘子瓣”,全部装上后会形成一个环形的真空室,相当于聚变反应的“锅炉”。未来,从海水里面提取的氘、氚元素就会在这样的“锅炉”里进行聚变反应,产生源源不断的清洁能源。

目前,下一代“人造太阳”正在进行关键部件的研制和现场集成调试,预计在今年年底全面建成。

重活细活都能干 “人造太阳”有了“检修工”

在现场,记者发现在“橘子瓣”的上中下三个位置都留有窗口,它们用于安装各种系统设备和内部部件的调试及维护。但这些窗口并不是供人进出,而是机械臂的进出通道。

在“橘子瓣”的旁边,有一个蓝色的大机械臂,它就是远程维护的主力军,叫“多功能重载机械臂”。它的重量有16吨,不仅能抓取重达几吨的零部件,还能对“人造太阳”的核心部件进行拆装、切割、焊接、打磨等一系列精细操作,精度误差在5毫米以内。用科研人员的话来说,就是“身强力壮能绣花,重活细活都能干”。

聚变发电加速推进向着“能源自由”努力

随着下一代“人造太阳”相关技术的不断突破,科研人员也在同步推进聚变能发电商业化的应用研究。

紧凑型聚变能实验装置目前已经进入总装阶段。这个实验装置由数万个部件组装完成,总重量高达6000吨,将在2027年底建成,并将首次在世界上演示聚变能发电,为聚变能发电商业化应用提供关键数据。

相信在大科学装置的助力下,人类距离用上清洁无限的“聚变电”,实现“能源自由”的那一天将越来越近。