21世纪经济报道记者林汉垚

9月15日,国家金融监管总局、公安部联合发布第一批金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例,其中两例案件均为以“代理退保”名义实施敲诈勒索案。在本案中,法院以敲诈勒索罪判处案中主犯林某某有期徒刑十一年,并处罚金十万元;以敲诈勒索罪判处主犯马某某有期徒刑十年,并处罚金六万元。

近年来,国家监管部门多次提醒,一些不法分子自称资深专业律师、业内专业人士等,在小红书、微信、抖音、快手等自媒体平台发布信息,宣称“国家出台退保政策”“退保新规”等,以“代理退保”“代理维权”名义招揽业务,声称消费者购买的保险无论多长时间、多少金额均可帮助其“全额退保”,怂恿或诱骗消费者委托其办理退保等事项以谋取不正当利益。

记者调查发现,目前小红书平台仍能检索到大量“退保攻略”“维权经验”的内容分享,其实质是引流至微信、QQ等私域渠道,开展非法“代理退保”业务。

平台警示难阻黑产渗透

“代理退保”黑产通常由一些非法中介组织或个人,打着“代理退保”“代理维权”的幌子,在社交平台上发布“可办理高额退保”等信息,收取高额手续费,指导消费者采用虚构事实、伪造证据等手段向监管部门投诉,从而达到退保目的非法活动。

记者调查发现,目前在小红书搜索“代理退保”,平台会出现“提高警惕,谨防诈骗”,并提醒“依需谨慎办理退保,依法维护自身合法权益”。搜索结果也多是“法务”“律师”“律所”账号,进行“退保黑产”科普,提醒合法维权。

但当记者以“退保”为关键词进行检索时,搜索结果则既有“退保”的科普文章,也有“退保”成功的经验分享。

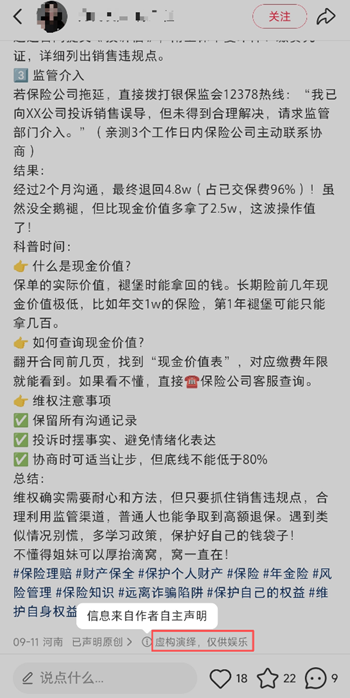

记者点进一篇近日发布的、标题为“8年保单无证据退回93%!”的帖子发现,该文章开头为“分享一个真实故事”,详细介绍买保险的经过、退保的原因,以及所谓的“维权步骤”,而在文章结尾则标注“虚构演绎,仅供娱乐”。

在上述帖子的评论区,作者引导跟帖网友私聊,表示可将具体“退保方法”发给网友。

其他以“退保成功”为主题的帖子也多是分享种种退保经历,吸引遇到保险纠纷的消费者,并在评论区引导网友私聊。

有业内人士向21世纪经济报道记者表示,在保险领域,一些账号通过笔记、短视频等形式,发布“退保攻略”“维权经验”,实则暗中引流至微信、QQ等私域渠道,开展非法“代理退保”业务。据业内人士透露,这些内容往往以“避坑指南”“真实案例”包装,实质是营销话术,目的在于获取用户信任并促成委托。

上述人士指出,表面上,相关笔记可能只是分享保险知识或个人经历,但在评论区或私信中,用户会被引导至第三方渠道,签署代理协议并提供个人敏感信息,一旦进入非法中介的控制范围,消费者的决策与信息安全便面临多重风险。

小红书的内容治理问题由来已久,且内容监管缺失也并不仅限于娱乐领域,更蔓延至金融保险行业。平台上滋生的“代理退保”、“代理维权”等黑产链条,正对金融消费者和保险公司造成双重损害。

近日,国家互联网信息办公室指导上海市网信办,依法对小红书平台采取约谈、责令限期改正、警告、从严处理责任人等处置处罚措施,原因是该平台“未落实信息内容管理主体责任”,破坏网络生态。虽然本次处置处罚并未提及金融内容方面的问题,但多篇“退保”笔记的存在指向小红书在平台内容管理上仍有疏漏。

“退保黑产”也有“标准教案”

本次小红书平台因未落实信息内容管理主体责任而被监管约谈,正说明平台在内容审核、风险识别与处置方面存在漏洞。

对于金融类内容,尤其是涉及保险、投资等高风险领域的平台信息,监管部门已多次强调要加强审核与管理,但现实中,监管部门与不法中介之间的“猫鼠游戏”仍在持续。

目前网络上甚至出现了《小红书退保引流获客拆解》等黑产教程。

该教程指出,“小红书作为‘经验分享型’平台,用户对‘个人真实经历+具体步骤’的内容接受度高,通过场景化、细节化的内容输出,能高效触达精准人群并建立信任,成为该赛道引流的核心阵地。”

记者注意到,该黑产教程多次强调“用‘反常识结果’(无证据高比例退保)打破用户认知”,并总结爆款公式“时间(8年)+痛点(没证据)+结果(退回93%)+行动指令(3招搞定),公式可复制为‘X年保单+困境描述+高比例结果+数字技巧’。”

在内容创作上,教程指出,要分“协商技巧”(强调经济状况)、“维权渠道”(拨打维权电话)、“材料准备”三部分,覆盖用户从“敢不敢退”到“怎么退”的全链路疑问。

此外,该教程表示:“针对高退保率产品(如平安福、国寿福)创作内容,匹配用户精准搜索需求。”

该教程最终目的是将平台用户引流至私域,称“创作者需在合规框架内,聚焦用户‘怕麻烦、怕损失、怕被骗’的痛点,通过场景化内容建立专业形象,最终实现从‘内容吸引’到‘私域承接’的引流闭环。”

今日国家金融监管总局、公安部联合发布第一批金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例就是采用以上套路。

2020年12月至2023年4月期间,林某某、马某某为非法获利,以全额退保或高额退保为诱饵,发布违法广告,怂恿、诱导投保人委托其代理退保,杜撰、虚增、编造保险公司及业务人员存在违规行为的内容和证据,向监管部门邮寄信件、反复投诉,同时教唆投保人、离职保险业务员消极对抗后续调查、询问,导致保险公司及相关业务员向投保人支付保险现金价值,并被胁迫额外给予保费总额60%-100%的高额补偿款,林某某、马某某从中抽成保费总额的20%-30%据为己有。

林某某、马某某合作一段时间后,各自发展业务,但仍相互介绍客户。2021年10月起,马某某还成立了法务公司,雇请何某某、吴某某等人从事代理退保业务。

经查,2020年12月至2023年4月期间,被告人林某某、马某某共为115名投保人恶意办理退保,造成保险公司经济损失217.62万元,从中非法获利48.96万元。

最终法院以敲诈勒索罪判处林某某有期徒刑十一年,并处罚金十万元;以敲诈勒索罪判处马某某有期徒刑十年,并处罚金六万元;认定吴某某、何某某等2人犯敲诈勒索罪,结合吴某某其他犯罪情况,分别被判处有期徒刑三年一个月、十个月,并处罚金二万元、五千元。

“退保黑产”侵害行业所有参与方

针对“代理退保”等黑产乱象,金融监管部门近年来持续加大整治力度。

早在2020年,原银保监会消保局就发布过《关于防范“代理退保”有关风险的提示》,表示有一些个人或社会团体以牟利为目的,通过网络平台、短信等方式发布“可办理全额退保”信息,以怂恿、诱导等手段让消费者委托其代理“全额退保”事宜,并以此收取消费者高额手续费,主要涉及传统寿险、健康险等人身保险产品。

此后,国家金融监管总局及多地金融监管局多次提示,一些不法分子自称资深专业律师、业内专业人士等,在小红书、微信、抖音、快手等自媒体平台发布信息,宣称“国家出台退保政策”“退保新规”等,以“代理退保”“代理维权”名义招揽业务,声称消费者购买的保险无论多长时间、多少金额均可帮助其“全额退保”,怂恿或诱骗消费者委托其办理退保等事项以谋取不正当利益。

国家金融监管总局明确规定,任何机构、组织或者个人不得违法违规开展保险退保业务推介、咨询、代办等活动,诱导投保人退保,扰乱保险市场秩序。近年来,金融“黑灰产”组织、个人为谋求非法利益,假借法务公司、咨询公司等名义,广泛发布“代理高额退保”不实信息,怂恿、诱导投保人委托其代理“维权”,胁迫保险公司支付超出保险合同现金价值的退保金,并从中收取高额佣金。此类行为挤占正常投诉维权渠道和资源,误导投保人,扰乱金融市场秩序,应予以严厉打击。

非法“代理退保”对金融行业的危害显而易见。

对金融消费者来说,委托不法中介“代理退保”将带来多重风险。

首先,消费者被怂恿退保后丧失了风险保障,再次投保时由于年龄、健康状况等变化,将面临重新计算等待期、保费上涨、被拒保等风险。

其次,非法中介利用“信息阻断”骗取高额费用牟利,诱导消费者购买所谓“高收益”产品,截留侵占退保金,甚至以极端手段骚扰、恐吓、威胁消费者参与网络借贷、诈骗、洗钱、非法集资等违法活动。

此外,北京市人民检察院经济犯罪检察部副主任陈禹橦曾表示,在代理退保案件中,行为人一般会通过发布“可办理全额退保”等信息,诱导保险投保人委托其进行所谓代理退保,如果行为人实施了虚构保险公司违规行为并向监管部门恶意投诉保险公司、虚构退保事由(如贫困证明)等行为的,可能构成敲诈勒索罪、诈骗罪等罪名。

除危害金融消费者外,“退保黑产”还给保险公司乃至保险行业都带来了巨额的损失。

精算视觉主理人Alex向记者表示,保险合同中所列明的保险利益,是在产品开发时就算好的,是符合精算平衡原理的,对于客户和保险公司而言都是公平的。

但“退保黑产”则会破坏公平,Alex解释道,一张保险合同在退保时能退回的钱比保费少是因为这张保单还处于生效初期,很可能连保费都没有交完。而保单在销售初期一定会涉及一些销售佣金与各种费用,这些费用一旦支付,就很难再收回来。如果一张早期退保的保单在“退保黑产”的协助下,全额拿回了保费,那么保险公司在这单业务上一定亏损。

Alex指出,保险公司为了“弥补”损失,从精算平衡的原则上来考虑,就只能被迫选择在产品定价时提高产品的费率水平,从而令广大的保险消费者和投保人共同来承担“退保黑产”带来的损失。