哈达斯强调,金融作为人类制度设计的一部分,本应服务于公共利益,而非成为逐利的竞技场。

学界常把经济学视为高度数学化或统计化的学科,不过如果换个视角,将经济学作为一门道德学科来研究,则可得到另一个维度的思考。

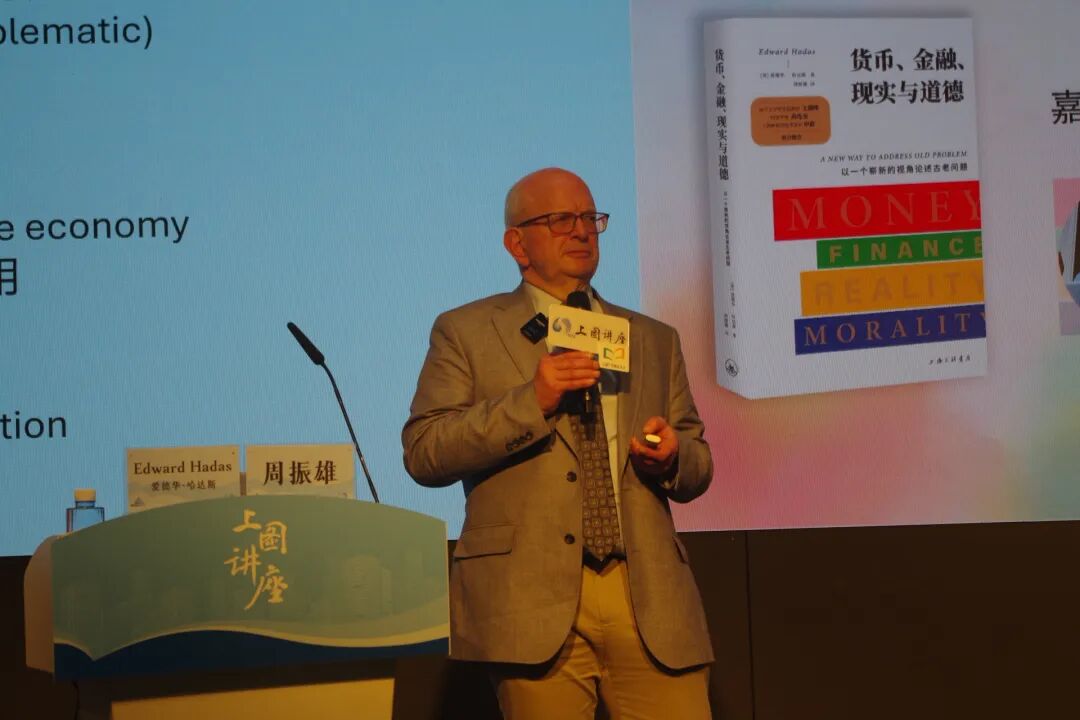

在全球经济频繁经历危机的背景下,牛津大学的爱德华·哈达斯教授在《货币、金融、现实与道德》一书中,提出了不同寻常的经济学视角:货币和金融并非单纯的数值体系,而是一种深刻的道德与社会现象。

哈达斯认为,金融的核心问题源于对其经济角色的误解,贪婪不仅扭曲了市场,也影响了政策与社会共识。通过哲学、人类学乃至宗教伦理的跨学科思考,他试图揭示金融体系背后的道德困境:危机频发、财富追逐、社会分配失衡,其根源在于缺乏对金融贪婪的伦理约束。

如何基于道德与现实兼顾的思考框架去评估现代金融实践?9月上旬,哈达斯教授来到中国之际,与《国际金融报》记者做了一次深度探讨。

摄影:陈莺

货币的“中立”与异化:价值数字化的代价

在哈达斯教授看来,“货币”和“金融”是两个常被混用但实际截然不同的概念。

哈达斯认为,货币是一种工具性的存在,本身并无善恶之分。它通过符号化和数字化的形式,极大提高了交易效率,使劳动力、商品和服务得以顺畅流通,也为税收、福利等公共治理提供了技术条件。然而,这种高度抽象的“价值数字化”,也带来了深刻的社会异化。

“货币的逻辑将人类简化为可量化的对象,在交易中可被替代。”哈达斯指出,过度依赖货币符号,容易让人忽视背后的真实关系和人类尊严。尤其在算法和金融科技加速发展的今天,人们越来越倾向于将“账户数字”误认为“财富”,而忽略了财富背后所承载的社会联系与责任。

然而,金钱并非没有代价。他提出“概念成本”的观点:金钱的普遍化使用将人简化为“数字化的商品”,人际关系也因此被压缩成短暂的交易。这一现象在医疗、服务业甚至日常消费中都能看到,人被异化为瞬时的交换对象,失去长期的联系与人性温度。

这种“概念成本”虽然隐形,却对社会文化与人际信任产生长期侵蚀。

金融的双重性:跨期筹资还是投机陷阱

与货币相比,金融更为复杂,也更具诱惑力。

哈达斯将其定义为“一种跨越时间的金钱关系”。在理想状态下,金融应通过跨期筹资为实体经济提供资源,支持工厂建设、企业扩张和社会创新,从而创造长期价值。他称之为“有意义的经济金融”。

然而,现实中大量金融活动却游离于生产之外,逐渐滑向“无益的投机金融”。例如依赖消费贷款刺激需求、政府大规模举债以维持短期繁荣,或房地产投机推高资产价格,这些行为可能在短期内制造“繁荣景象”,却留下沉重的社会成本。

谈及疫情后的全球刺激措施,哈达斯认为,初期政府通过货币手段支撑社会、安抚民众是正确的。但问题在于,政策没有及时退出,导致大量资金沉淀在金融资产中,推动了通胀与投机。他批评说:“这些钱没有流入实体经济,而是进入了金融市场,制造了不必要的风险。”

“如果要刺激消费,政府应直接补贴,而不是通过银行贷款加重居民负担。”他直言不讳。

哈达斯警告,当金融逻辑凌驾于经济逻辑之上,社会便会陷入一种“虚假的繁荣”,最终不可避免地导致资源错配和危机爆发。

金融伦理的核心:如何约束贪婪

在哈达斯的金融思想体系中,道德始终处于核心位置。

他强调,金融作为人类制度设计的一部分,本应服务于公共利益,而非成为逐利的竞技场。然而,贪婪往往成为金融运行的潜在动力。

“贪婪是金融体系中最危险的陷阱。它会不断扭曲判断,并且永远不会得到满足。”哈达斯指出,金融本身会放大人性的弱点,尤其在信息不对称、短期回报压力和制度设计缺陷的多重作用下,贪婪极易演变为系统性风险。

面对这一困境,哈达斯给“金融招致贪婪”开出了良方:贪婪扭曲人们的判断,贪婪永远不会满足。人们能够在控制金融贪婪方面做得更好,只要我们以“道德”为准绳,将贪婪视作敌人。

“金融并非天然邪恶,它只是放大了人性。如果我们能以道德为准绳,金融就能成为推动社会繁荣的正向力量。”哈达斯总结道。