8月28日,界面新闻获悉,逻辑比特科技核心成员参与的联合科研团队在《Nature》正刊发表论文,在“天目2号”百比特超导量子芯片上实现了一种可在有限温度下仍长期存在的“热”拓扑边缘态,为在真实环境中保护脆弱的量子信息提供新路径。

这一进展也让外界再次审视国内外技术距离。有业内人士对界面新闻表示,就目前全球竞争格局,按超导路线衡量,中美一线队伍的技术差距“并不遥远,约在两年量级”。

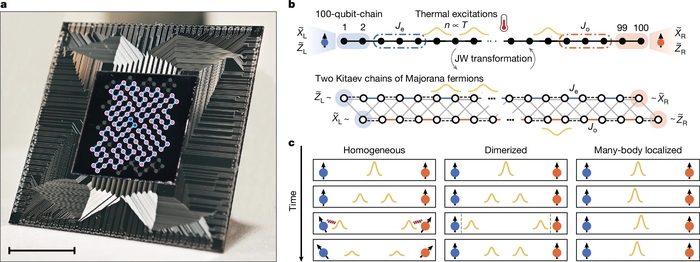

图片来源:Nature

量子计算技术路线包括超导、离子阱、中性原子、光量子等,超导量子计算基于成熟的制备工艺、扩展性高、操控性好等特点在实现通用量子计算路径上被学界和科技界寄予厚望。

超导量子芯片是在接近绝对零度的环境下,用微波超导电路操控量子比特的处理器。与传统硅芯片只能取“0或1”不同,量子比特可叠加、纠缠,在特定问题上理论上可带来指数级或显著加速,但也极易受噪声干扰,必须依赖超低温与高精度测控。

所谓拓扑边缘态,是指在可编程的超导比特链上,通过结构设计把关键信息“推”到链端形成的、受对称性、拓扑结构保护的量子态;它对部分局部扰动不敏感,等于给信息加了一道“护城河”,有助于提升量子计算的可靠性,通常在极低温下更稳定。

逻辑比特相关负责人向界面新闻介绍,这次的突破在于,新型“热”拓扑边缘态表明,在非无序、存在热激发的有限温量子体系中,“预热化”机制能有效抵御热激发扰动,形成更加稳健、长寿命的拓扑边缘态。

简单来说,过去大家认为,拓扑边缘态只能在绝对零度的理想环境下稳定存在,一升温就失效。而此次突破打破了这一局限,将其推进到了“带温度”的世界。

研究团队在“天目2号”量子芯片上搭了100个粒子的长链,对这些粒子之间的耦合强度进行了二聚化设计。实验显示,即便长链里有大量热激发,两端拓扑边缘态寿命仍和零温时相近,这意味着实现了一种前所未有的新型“热”拓扑边缘态。

要让“热环境下也稳”的物理图景落地,芯片之外的测控同样关键。相关负责人向界面新闻介绍,实验依赖自研百比特量子测控系统,能高同步、高精度并行操控多比特,并以模块化设计预留上千比特扩展能力。据其介绍,这是国内首次展示100比特同步高保真度操控。

当下,全球超导量子计算竞争主要在中美。美国以谷歌、IBM等为代表,谷歌2024年末推出的Willow芯片对行业影响显著;国内则是浙大系与中科大系处于第一梯队。

“中国在量子计算研究和应用上处于世界前列。”逻辑比特相关负责人告诉界面新闻,“就超导量子芯片而言,我们在比特数和相干时间等核心指标上不劣于谷歌。基于国内产业链优势,中国团队完全有能力在工程化和产业化上实现弯道超车。”

据其介绍,目前,制约超导量子芯片规模化发展层面,国内外共同面对三大技术卡点——比特数、相干时间、门保真度。

至于未来落地场景,目前来看,短期内量子计算主要服务B端(企业)与G端(政府),在气候模拟、资产优化和风险管理、药物分子模拟、机构科研等方面开展应用探索工作。

业内人士对界面新闻表示,消费者层面,现阶段对量子计算的感知“不会像AIGC那样直接”,业内多以2030年为“有感”基点,但时间仍存不确定性,需待错误校正规模化与生态工具链成熟。