当学校和家庭有了电脑、有了网络,教育被重新赋能,被寄予期待;然而,充分信息化、网络化之后的数字教育,似乎并没有从根本上改变教育,相反更多被用于网课、网考,强化了应试教育。

那么,当AI开始赋能教育,智能教育会不会事与愿违,走上过去20年的这条老路?8月21日,在国家会展中心(上海)举行的第11届WWEC世界教育者大会·第二届中欧教育论坛上,专家对此不无担心。

【教育业不会失业反而扩大】

曾经的过往,是一面镜子。相比固定电话、模拟手机,可以试想一下,智能手机这样的“超级客户端”普及应用,让多少单一产品和服务形态消失了?

在教育部规建中心原主任、中欧校友教育行业协会会长陈锋看来,仅在中国,智能手机市场规模达16万亿元左右,而人工智能与机器人的产业规模可以达到智能手机的10到50倍,也就是数百万亿元之巨。他保守估计,人类现有90%的工作岗位可能在智能时代被替代,而这个变化的速度比想象的还要快。

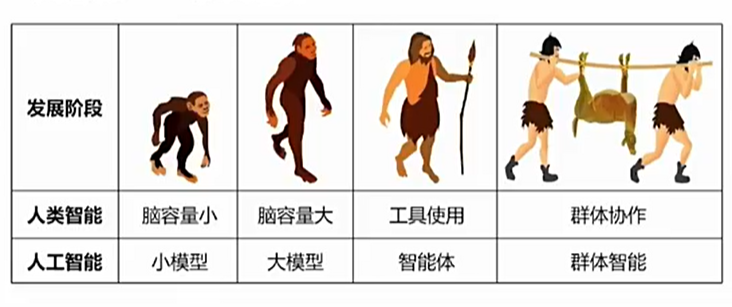

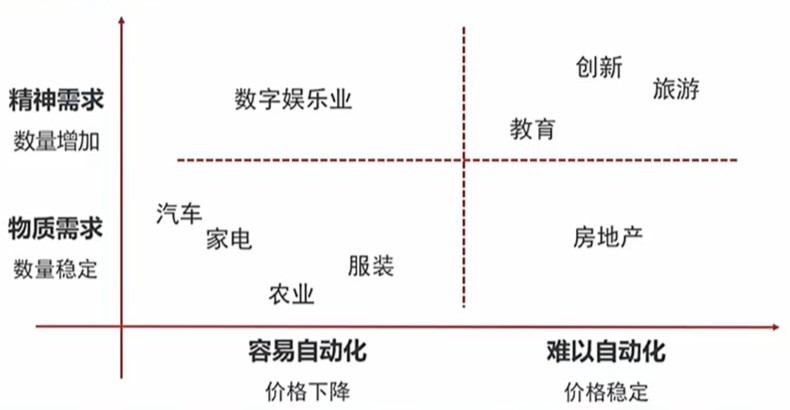

从大机器到互联网,如果说以往几次工业革命,替换了人类重复性、标准化的体力和脑力劳动,那么人工智能和具身智能革命,就将分别替换非重复性、非标准化的脑力劳动和体力劳动。中欧国际工商学院决策科学与管理信息系统学教授谭寅亮列出了一张坐标系,显示AI对不同行业的影响情况:有些行业会萎缩,如制造业;有些行业则稳定,如房地产和数字娱乐行业;而有些行业,如旅游业和教育业,甚至会扩大并且吸收更多的劳动力。

究其原因,谭寅亮认为,人的物质需求包括“衣食住行”等,相关物质需求的行业达到一定数量以后会相对饱和,而精神需求的需求量会随着人们有更多的时间和金钱而不断增长,而且难以自动化,并维持价格稳定。因此,AI的发展不一定引发大量的失业,更多是技能的升级和职业的转行。

【别把AI当作答案机器】

那么,智能时代的教育难道如此乐观?陈锋直言,在AI“赋能”教育的工具思维下,智能教育存在两个核心误区:其一,在职业教育领域,试图让人工智能和机器人来教会真人更好地干活;其二,在基础教育领域,试图用智能教育来“破万卷”“刷题目”,就像过去计算机和互联网应用反而加强了应试教育。

由于过去物质和技术条件的限制,人们接受工业化的分科教育,知识集中在教师间与图书馆,并受到时空限制、画地为牢。陈锋坦陈,传统学校的根基已经塌陷,未来学校呼之欲出。但当物质和技术条件许可,人类在进入智能社会的进程中,与之相应的精神文化层面能否达成新的条件?

“教育不再是单纯为就业的教育,劳动成为生活的第一需要。”陈锋表示,未来的教育必须也必然回归本原:培养创新人才,推动“五育”全面发展,劳动和实践是其最核心的路径。在破局的路径上,他建议让每一个孩子学习人工智能,“人人都有终身的AI伴学和机器人师友,才是AI普惠、教育公平的新图景。”在此意义上,AI并非仅仅赋能教育,而是转向:AI革新甚至革命教育。

在智能学习机、AI手机渗透市场的当下,“别把AI当作答案机器,要把它当作思考的伙伴。”谭寅亮说,有一项工作可能永远都只能由人类完成,从安全角度考虑,人类不会把创新完全交给AI,而会继续把握创新方向盘和最终决策权,在AI的帮助下完成创新。“教育的使命是让每个孩子学会与智能共创,而非被智能替代。”

中欧国际工商学院院长汪泓等专家与会。