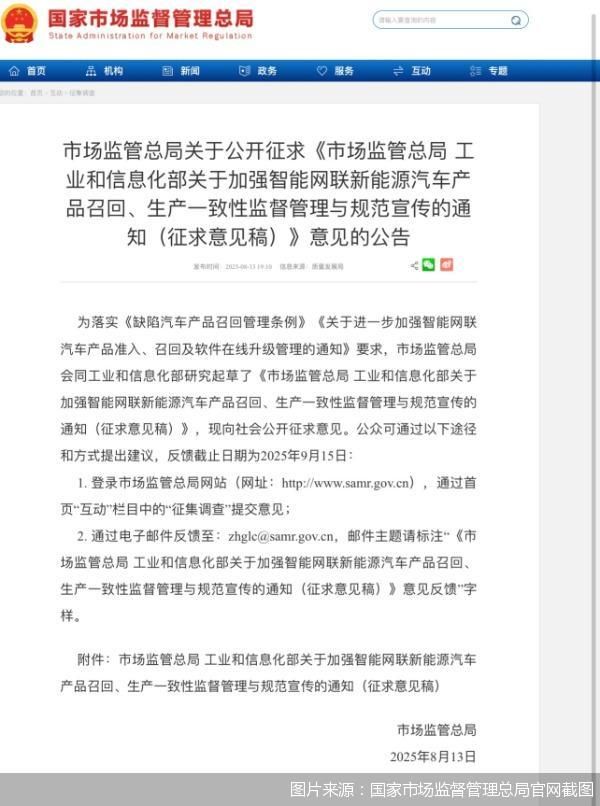

8月13日,国家市场监督管理总局官网发布《市场监管总局工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的通知(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),向社会公开征求意见。《征求意见稿》明确提出,企业应确保消费者正确理解和驾驶智能网联新能源汽车,不得暗示消费者可以视驾驶辅助系统为自动驾驶系统。据悉,《征求意见稿》反馈截止日期为9月15日。

不得误导消费者

《征求意见稿》提出,企业应当在车辆App、车载信息交互系统显著位置和用户手册中显示组合驾驶辅助系统的安全提示和使用说明,以便于消费者阅读、理解和操作,避免驾驶员将组合驾驶辅助功能视为自动驾驶功能使用。企业应当开发、使用安全优先的驾驶员监测、警示和处置功能,密切监测驾驶员的驾驶状态,在驾驶员出现脱手、睡眠等脱离动态驾驶任务的情形时,及时采取语音警告、方向盘震动、限速、靠边停车、组合驾驶辅助功能禁用等警示或控制措施,以便驾驶员及时接管车辆和降低安全风险。

要求车企警示驾驶员的同时,针对车企频繁的OTA(空中下载技术)升级,《征求意见稿》明确,企业应在机动车合格证系统中完整、准确填报组合驾驶辅助系统、储能装置单体及总成等关键信息,并严格执行软件在线升级(以下简称“OTA升级”)活动分类管理要求,未经备案不得开展OTA升级活动,不得将未经充分测试验证的软件版本推送给用户,不得通过OTA方式隐瞒缺陷,确保生产的搭载组合驾驶辅助系统的智能网联新能源汽车产品与准入产品一致,并承担产品安全责任。数据显示,今年6月,汽车行业OTA共计463项功能,“辅助驾驶”模块升级占比重回榜首。

此外,《征求意见稿》提出,要加强企业广告活动和商业宣传行为监督。企业向消费者提供有关智能网联新能源汽车驾驶自动化等级、系统能力、系统边界等信息时,应当真实、全面,不得做虚假、夸大系统能力或引人误解的宣传,确保消费者正确理解和驾驶智能网联新能源汽车。企业在组合驾驶辅助系统或功能命名及营销宣传中,不得暗示消费者可以视其为自动驾驶系统、具备实际上并不具备的功能,防止驾驶员滥用。企业应当避免夸大宣传车辆驾驶性能,误导消费者以不合理的高速驾驶车辆。

安全是首位

业内人士认为,《征求意见稿》的发布是要提升智驾宣传规范性,将安全摆在首位。

数据显示,去年我国新能源汽车年产销量首次突破1000万辆。随着新能源汽车销量提升,车企在智驾赛道上的竞争愈发激烈,“高阶智驾”“自动驾驶”成为高频词汇,而智驾宣传问题也逐渐显现。

据了解,驾驶自动化被分为6个等级。2021年8月,由中国国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布的《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)明确指出,0—2级为辅助驾驶阶段,驾驶主体始终为人;3—5级为自动驾驶,系统在设计运行条件下代替人类执行动态驾驶任务,当功能激活时,驾驶主体是系统。

虽然智驾等级已被明确划分,但近年来车企频繁提及“智驾”“高阶智驾”“L3级智驾能力”等关键词。营销宣传上的模糊地带也让消费者产生认知误区,驾驶中“脱手脱眼”的违规行为频繁出现。

在北京市潮阳律师事务所律师胡钢看来,现在的智能驾驶技术基本在L2等级,企业在宣传和销售过程中,应该提示消费者车辆仅能实现智能辅助驾驶,而不是自动驾驶。车企应明确告知消费者,目前技术水平无法达到完全自动驾驶级别,系统并不能替代成熟驾驶员对车辆进行操控。

监管趋严下,车企对智驾宣传也愈发谨慎。在2025上海车展,此前被车企频繁使用的“高阶智驾”被隐去,无论战略、新车发布时的PPT,还是展台的宣传资料,提智驾必有“辅助”。

中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉认为,驾驶自动化的发展路径并无问题,问题在于此前“掺水”,只有实事求是宣传介绍产品、不夸大宣传误导消费者,才能让行业健康有序地发展。

北京商报记者刘晓梦