城区作为推进中心城市高质量发展的核心单元和动能引擎,也是资金、技术、商品、人才和信息活动的中心以及区域经济的产业聚集点。我国经济强区分布在哪里?

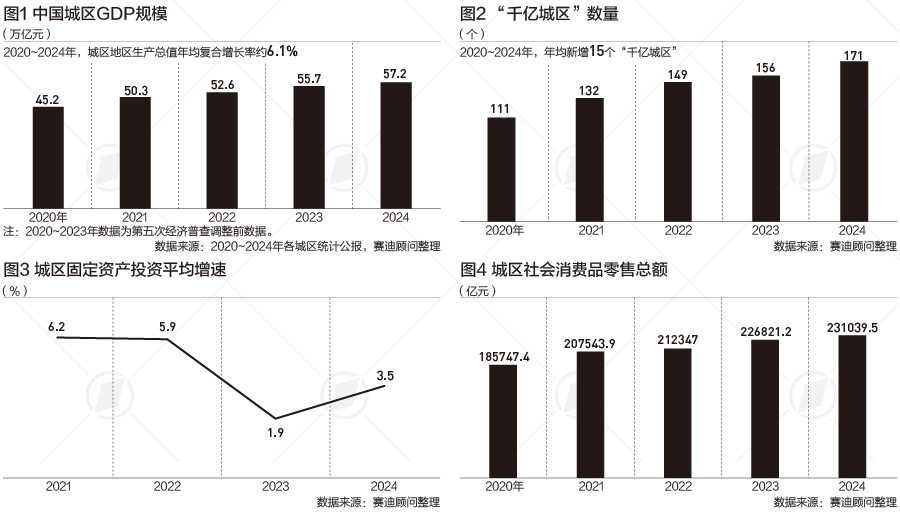

日前,赛迪顾问城市经济研究中心发布的《2025年中国城区经济高质量发展研究报告》(下称“报告”)显示,2020~2024年,中国城区地区生产总值(GDP)由45.2万亿元增长到57.2万亿元,年均复合增长率6.1%。“千亿城区”数量持续扩容,由2020年的111个增至2024年的171个。

报告采用23个指标构建的城区高质量发展评价指标体系,从经济实力、增长动力、内生支撑、区域能级和共享发展5个方面进行综合评价。结果显示,经济资源和社会效益在百强区中的集聚态势愈加明显,2025年百强区用0.6%的国土面积创造了全国16.7%的GDP。

南山区GDP接近“万亿俱乐部”

报告显示,“千亿城区”数量从2023年的156个增至2024年的171个。经济总量达2000亿元和3000亿元的城区数量均有增长,分别增至45个和22个。45个“两千亿城区”的地区生产总值总和达14.7万亿元,经济体量占171个“千亿城区”总量的46.8%,较上年增长1个百分点。16个城区首次突破千亿元,加入“千亿城区”俱乐部。

2024年新增“千亿城区”前10分别为浑南区(沈阳)、奉化区(宁波)、桥西区(石家庄)、集美区(厦门)、芗城区(漳州)、钟楼区(常州)、中山区(大连)、江北区(宁波)、姑苏区(苏州)和天宁区(常州)。新增“千亿城区”GDP总量集中为1000亿~1123亿元,增速跨度从桥西区的3%到中山区的9.7%,共有4个城区的GDP增速位于6%及以上。

根据经济强区GDP规模,以5000亿元、3000亿元两条分界线将45个“两千亿城区”划分为三个梯队。深圳南山区、深圳福田区和广州天河区在经济规模和经济密度方面均位居前列,南山区规模最大,福田区密度最高。

“千亿城区”第一阶梯由深圳市的南山区、福田区、龙岗区、宝安区4个城区和广州市的天河区组成。南山区和天河区分别突破9500亿元和6600亿元,二者总量大、增速快的双重优势进一步凸显;福田区2024年GDP接近6000亿元,达到5948.8亿元。宝安区和龙岗区地区生产总值均超5300亿元,且经济密度也相对较高, 平均密度达14.3亿元/平方公里。其中,龙岗区2024年地区生产总值达到5901亿元,较2023年增长858.2亿元,仅次于南山区增量(935亿元)。

第二阶梯由17个地区生产总值达3000亿~5000亿元的城区组成,其中杭州余杭区、广州白云区、福州鼓楼区、宁波鄞州区、广州番禺区、宁波北仑区、广州海珠区等7个城区的经济规模首次突破3000亿元, 成功加入“三千亿城区”行列,且这7个城区地区生产总值增势强劲,较2023年的增量均超过200亿元。

连续9年蝉联榜首的南山区,2024年地区生产总值实现9500.97亿元,逼近万亿元。2024全国“万亿城市”(地区生产总值超10000亿元的城市)仅27个,南山区一个城区的地区生产总值规模仅比城市GDP排名第30位的大连低16亿元。2024年大连GDP为9516.9亿元。

报告显示,城区消费市场总体规模不断扩大。“十四五”期间,中国城区社会消费品零售总额从2020年的185747.4亿元持续增加至2024年的231039.5亿元。

未来有哪些趋势

报告分析称,中国城区创新势能持续增强,中国城区投资平均增速触底回升,消费市场不断扩大,产业集群规模和数量持续攀升,城区驱动经济高质量增长的“主力军”作用越发凸显。

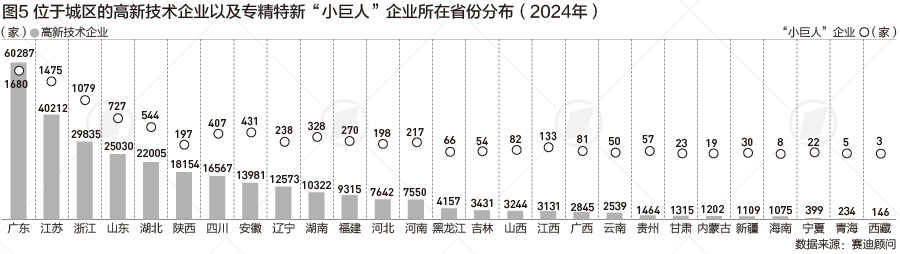

截至2024年,中国高新技术企业共有299764家位于城区,专精特新“小巨人”企业共有8424家位于城区。2024年工业和信息化部公示的100家中小企业特色产业集群中,有49个位于城区,主要分布在计算机、通信及其他电子设备制造、通用设备制造、专用设备制造等行业。广东、江苏、山东等东部沿海发达城市表现突出,中西部地区整体数量相对较少。

投资方面,报告称,“十四五”期间城区固定资产投资增速虽波动较大,但回升趋势显现。“十五五”期间中国城区固定资产投资驱动经济高质量增长的势能将在城区经济结构调整过程中逐渐释放。在消费方面,报告显示,“十四五”期间城区消费活力提高,内需潜力持续释放,为“十五五”开局注入强劲的消费动能。

展望“十五五”,报告称,中国城区发展将呈现六大新趋势。例如,创新驱动模式将从技术追赶向原创引领跃迁,原创策源能力将显著增强,城区创新载体将向“融合共生型”生态升级,城区主导产业与前沿科技双向赋能的模式将走向成熟;产业升级方向将从规模扩张向价值链高端精进,产业硬科技产品将在城区加速集聚,都市型先进制造与“工业上楼”模式成为新常态。

面向“十五五”,报告建议,中国城区经济高质量发展应当着重把握五个重点路径;促进“科创+产业”深度融合,打造创新驱动发展主引擎;推动先进制造业“强基跃链”,重塑城区产业竞争新优势;推进“产城人”融合空间再造,激发城市更新价值裂变;深化“双碳”目标引领的绿色转型,培育城区发展新动能;创新“数智赋能”治理模式,构建高质量发展服务新生态。

比如,围绕产业发展诉求集聚创新资源;加强系统研究,形成产业技术需求图谱。联合重点企业、行业协会、产业联盟,深入调研梳理主导产业的关键技术瓶颈、共性技术需求和未来技术发展方向,形成动态更新的“需求清单”“场景清单”,将重点需求纳入政府重点科研计划项目考虑;强化企业创新主体地位,在产业体系中布局“嵌入式”创新平台。