7月10日-15日,2025新京报贝壳财经年会在北京和上海举行,今年的主题为“中国经济:开放与韧性共生长”。7月15日,“新京报贝壳财经年会·2025年轻人在想什么”分论坛上,复旦大学教授、商务部消费大数据实验室主任张伊娜发布《2025年轻人生活方式报告》(以下简称《报告》),调研覆盖1018位18至35岁的青年群体,从十大生活方式趋势切入,描摹出这代年轻人关于“有用、好用、爱用”的三重价值坐标。

年轻人正在重新定义“好用”。他们眼中的“好用”,已经不再满足于“能用”“容易上手”。现在,人们更关注产品或服务是否具有复合性价比:是否够耐用?省不省时间?会不会浪费?“好用”也成为效率理性和感官愉悦的平衡术。

在这一洞察下,《报告》进一步提炼出年轻人对“好用”的全新理解方式,分别为:“用AI,偷偷超车”——AI不仅是理性的效率工具,更进化为数字时代的“陪伴者”;“极简生活的自由之旅”——年轻人用技术简化行动,用指令释放双手,把生活过得“极简但不简陋”;“东西还能这么用,场景还能这么玩”——不再满足于产品的单一功能,年轻人开始在网络互动中“解绑使用场景”“重写产品逻辑”;“精致滤镜祛魅 ”——年轻人正剥离浮华表象,回归消费的本质与灵魂,“实用、情绪共鸣、在地文化”成了他们消费决策的关键词。

用AI,偷偷超车:约三分之一受访者高频使用AI工具

Agent掌控一切

几年前,AI被年轻人视为功能性工具,主要用于搜索信息、整理日程、撰写邮件,更多的是一种“任务助理”,人类与AI的关系是理性的、工具化的。但如今,AI正在悄然进化为具备性格特征与情绪反馈的“数字人格”。除了完成安排日程、推荐餐厅、辅助写作等功能,它还成为人们倾诉烦恼、获取情绪支持,甚至练习社交的对象。

过去,我们向AI工具中输入关键词,期待一个标准答案;现在,我们与AI对话,更期待“被理解”。AI正拥有越来越强的拟人属性——能听、能说、能推测你的喜好和情绪反应,甚至根据语境进行安慰、鼓励和建议,开始展现出某种“情商”的雏形。在生活被AIAgent全方位介入的今天,AI不再是冰冷的算法接口,而成为一种情感支持系统——一种数字时代的“陪伴者”。

新京报贝壳财经调研发现,当前高频使用AI工具的用户中,18-25岁人群占据主力。而这个年龄段恰好对应本科在读与应届毕业生群体——也是从“ChatGPT横空出世”到“AI工具成为日常必需”全过程里成长起来的AI原生一代。

他们不像上一代用户需要“适应AI”,而是在AI成为生活基础设施的节点上长大:写论文用AI查资料,找实习靠AI生成简历,选修课报告配AI整理PPT……甚至,不少人在校期间就被教授鼓励使用AI,或是在找工作时用AI模拟面试、生成作品集。

他们与AI的关系,不是工具使用者与服务者之间的互动,而是生活合作者与智能伙伴的共处,一种生活方式。

调查显示,AI工具已逐步渗透年轻人的生活与工作节奏。

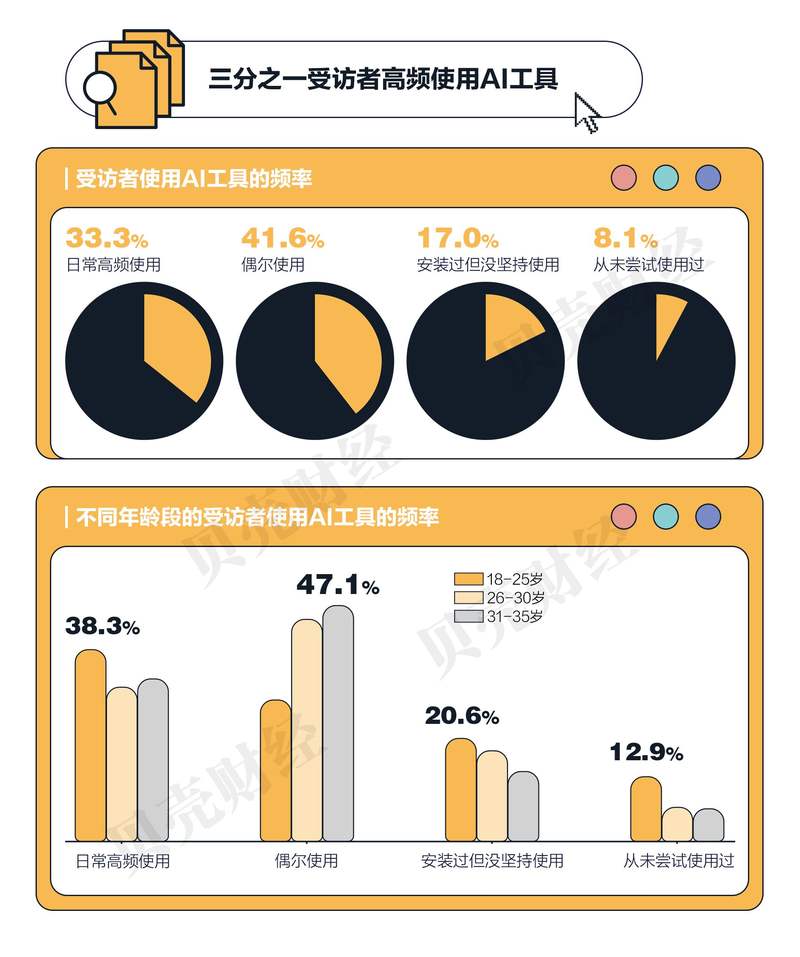

约三分之一的受访者表示在日常生活中会高频使用AI工具,这类人群已将AI工具深度地嵌入学习、工作或创作流程中。偶尔使用的受访者占比最高,占比约41.6%,大众对AI工具已经不再陌生,它正成为一种“备用工具”或“兴趣尝试”。仅有8.2%的受访者表示从未尝试过。

18-25岁的受访者是AI工具/平台接受度最高的年龄群,“日常高频使用”比重超过38%。作为伴随信息技术成长的互联网原住民,学生群体对AI工具的接纳度更高,其学习任务、内容创作需要也更为频繁。另一方面,这部分受访者年龄“从未尝试”或“安装但未坚持使用”的比重也相对最高,占比分别接近13%和21%。

26-35岁的受访者,AI工具使用重心明显偏向“偶尔使用”(44.35%、47.12%),他们虽认可AI工具的价值,但应用更多基于“场景刚需”,尚未深度融入日常。

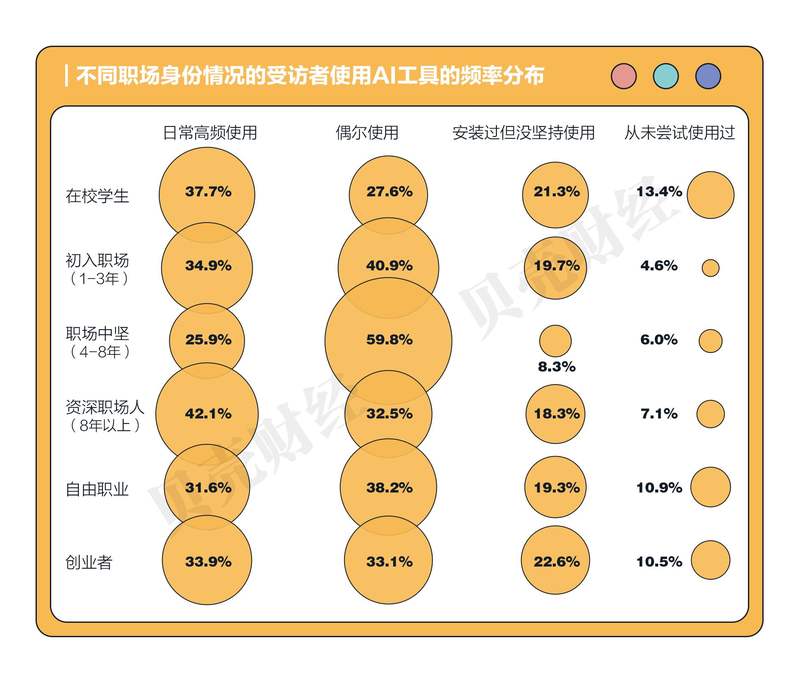

从职业身份看,身在职场中的受访者,无论工作年限如何,均对AI工具接受程度更高,从未尝试AI工具的人数占比均在10%以下。其中,工作年限为4-8年的职场中坚人群中,高频或偶尔使用AI工具的占比总和达到85.7%。

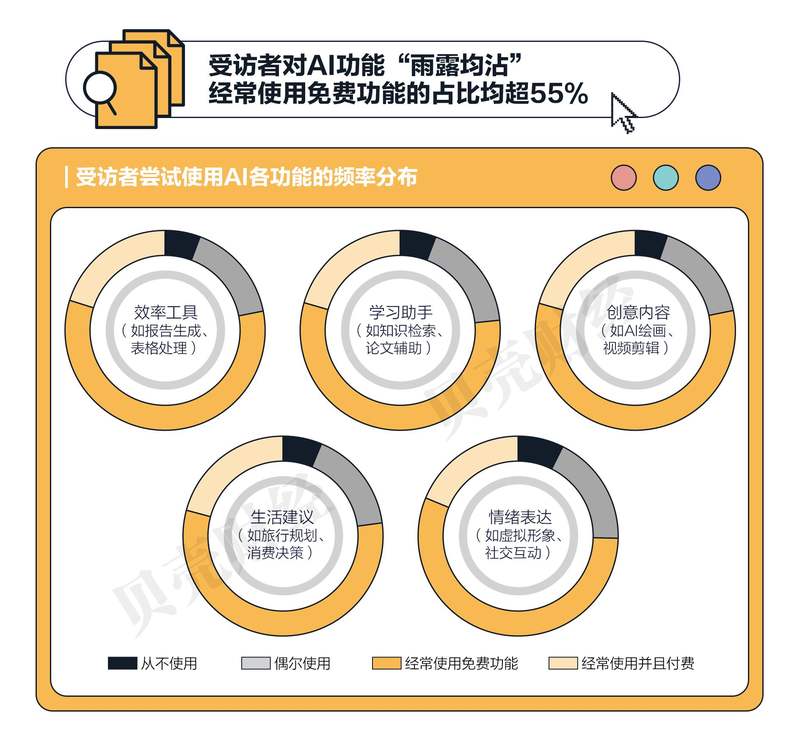

从结果看,受访者对不同类型的AI工具功能使用频率类似。

对大部分用户来说,AI已具备可持续使用价值,免费使用仍为主流。调查结果显示,受访者中“经常使用免费功能”的人数占比最多,各类比例普遍超过55%,最高为“创意内容类工具”(57.56%)。“经常使用且付费”的人数占比在20%左右。

整体而言,受访者对AI工具“提升产出效率”的需求更为强烈,创意类、效率类和学习类的使用热度相对领先;情绪表达类的AI工具使用频率相对偏低。

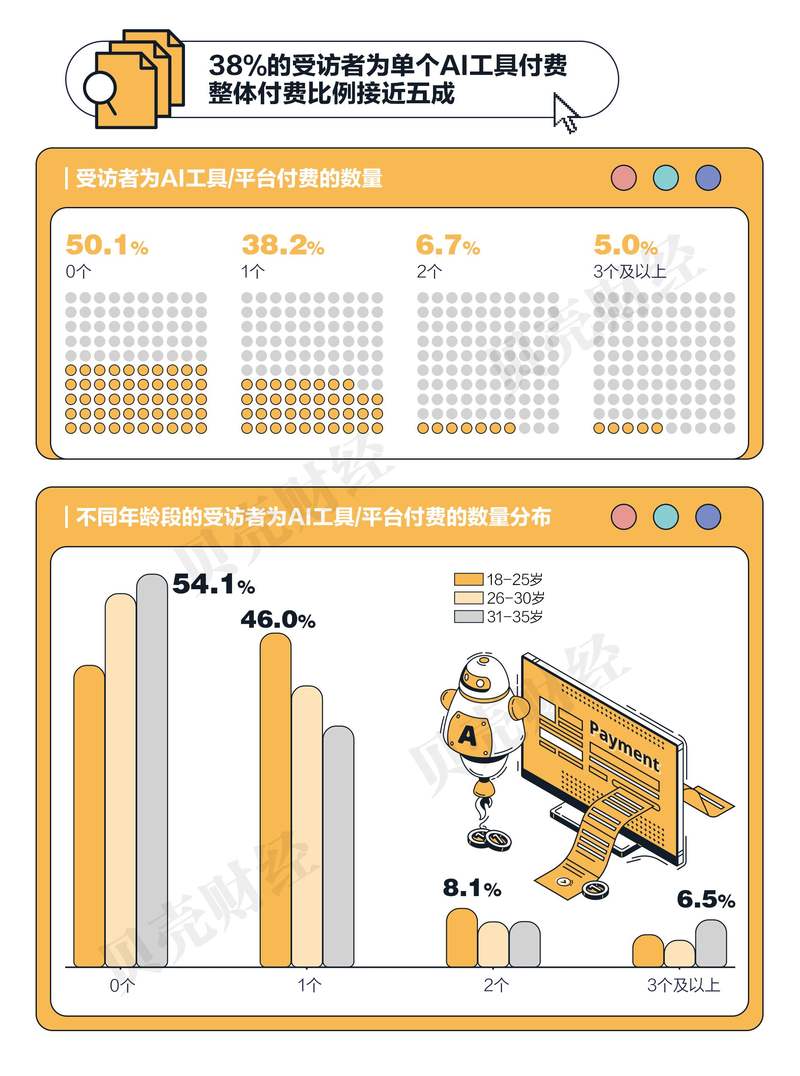

AI工具正处于从“尝鲜期”走向“轻量订阅”的拐点。

近半受访者至少为一个AI工具或平台付费,其中付费数量为1个的比重最高,达到38.21%;5.01%的受访者为3个及以上AI工具或平台付费。

低年龄群体对AI工具体现出更高的尝试意愿和接受度,付费意愿也更高。调查显示,58.5%的18-25岁受访者至少为1个AI工具或平台付费。

不管是学习、工作还是生活,这一代的年轻人,面对AI都有一个核心诉求:“别让我思考,直接给我最优解。”

在这种使用习惯被悄然培养起来的基础上,AI开始顺理成章地“接管”具体场景——不再只是泛泛地给出建议,而是进入一个个明确的应用任务。更多工具型的应用也开始接入AI,为新一代用户提供更高效的使用选择。

这届毕业生走入社会的起点已经发生改变,找工作、找房等“生活型任务”,正在成为AI落地的真实场景。Boss直聘推出了AI招聘功能,改变了原本烦琐的招聘流程,让团队招聘效率提升300%。

近日,专业住房租赁机构自如上线了“AI找房功能”,通过引入现有AI大模型,融合自身沉淀的超百万条租房用户行为,帮助用户缩短找房决策流程,提升找房效率。

据了解,AI找房功能上线后,用户平均找房效率平均提升55%,大大缩短了用户决策流程。

原来大家在自如APP上找房,需要先选自己倾向的房源类型,接着选地域,最后需要一个一个点进房源详情页查看信息,点击收藏,再交叉对比,最后才能得到一张心仪的看房单。而现在,只要在主页上进入AI找房入口,直接输入自己的需求,哪怕是有一些模糊的条件都没关系,就可以省略其中至少5个步骤,直接生成一个适合自己需求的看房单。

不仅如此,AI还会给用户推荐更适合的优惠与支付方式组合,提前为用户算清楚这笔“租房账单”。如果你是一名应届毕业生,会直接推送毕业生专项租房支持“海燕计划”的参与页面,认证后即可享受免押金的权益,同时还能获得千元安家基金。让即使缺少租房经验的年轻人也能少花“冤枉钱”。

从“选哪里住”到“怎么住好”,AI正从理性支持走向情绪理解,从提高效率转向减轻焦虑。这一趋势也透露出一个新的信号:当技术开始主动理解人,人也开始在技术中寻求生活的喘息。从工具到伙伴,AI正深度参与年轻人的生活决策。自如等品牌通过AI技术,不仅提升了租房效率,更精准捕捉了“AI原生代”对“省心、共情、灵活”的深层需求。未来,谁能将技术温度转化为用户体验,谁就能赢得这代人的信任。

极简生活的自由之旅:64%受访者将洗衣洗鞋“外包”

极简2.0=零家务

以前的极简是“丢东西”,现在的极简是“让我别动手”。

上一个十年,我们用断舍离、减社交,试图腾出生活的物理空间和情绪容量;2025 年,年轻人改用“技术+服务”,把琐碎生活彻底外包。

真正的极简,已不再是忍痛割爱,而是让那些低价值的任务——洗碗、扫地、排队、记账——悄无声息地从生活中“消失”。留下的,只是高质量的生活感知与情绪回响。

国家第三次全国时间利用调查显示,居民每天在家务劳动上花费的时间已降至1小时59分钟,较2018年减少了整整28分钟。调查指出,这一变化背后,离不开“洗地机、扫地机器人、智能炒菜机、洗碗机”的普及,以及家政服务的广泛渗透。

这些时间被重新分配到:自我提升、社交或休闲。这种趋势的背后,是技术革新与消费观念的双重驱动——年轻人既追求效率最大化,又渴望从琐碎劳动中解放身心。

家电硬件也在同步进化,整合更多“智能组合技”:洗烘一体护理机、自动补水猫砂盆、AI导航拖地机器人,让生活琐事形成“家务闭环”,居家维护成本无限趋近于零。

与此同时,智能交互也让人与设备的沟通从“动手”进化为“动口”——一句“开安静模式”,全屋灯光、空调、音乐就能自动配合情境切换,生活真正做到了“一句顶一堆”。

在“家务”这条赛道上,年轻人正用技术简化行动,用指令释放双手,用算法换取从容。他们不再执着于亲力亲为,而是优雅地站在效率之上,把生活过成“极简但不简陋”的模样。

以前的极简是“扔东西”,现在的极简是“解放双手”。

上一个十年,我们用断舍离、减社交,试图腾出生活的物理空间和情绪容量;2025年,年轻人改用“技术+服务”,把琐碎生活彻底外包。

真正的极简,已不再是忍痛割爱,而是让那些低价值的任务——洗碗、扫地、排队、记账——悄无声息地从生活中“消失”。留下的,只是高质量的生活感知与情绪回响。

国家第三次全国时间利用调查显示,居民每天在家务劳动上花费的时间已降至1小时59分钟,较2018年减少了整整28分钟。调查指出,这一变化背后,离不开“洗地机、扫地机器人、智能炒菜机、洗碗机”的普及,以及家政服务的广泛渗透。

这些时间被重新分配到:自我提升、社交或休闲。这种趋势的背后,是技术革新与消费观念的双重驱动——年轻人既追求效率最大化,又渴望从琐碎劳动中解放身心。

家电硬件也在同步进化,整合更多“智能组合技”:洗烘一体护理机、自动补水猫砂盆、AI导航拖地机器人,让生活琐事形成“家务闭环”,居家维护成本无限趋近于零。

与此同时,智能交互也让人与设备的沟通从“动手”进化为“动口”——一句“开启安静模式”,全屋灯光、空调、音乐就能自动配合情境切换,生活真正做到了“一句顶一堆”。

在“家务”这条赛道上,年轻人正用技术简化行动,用指令释放双手,用算法换取从容。他们不再执着于亲力亲为,而是优雅地站在效率之上,把生活过成“极简但不简陋”的模样。

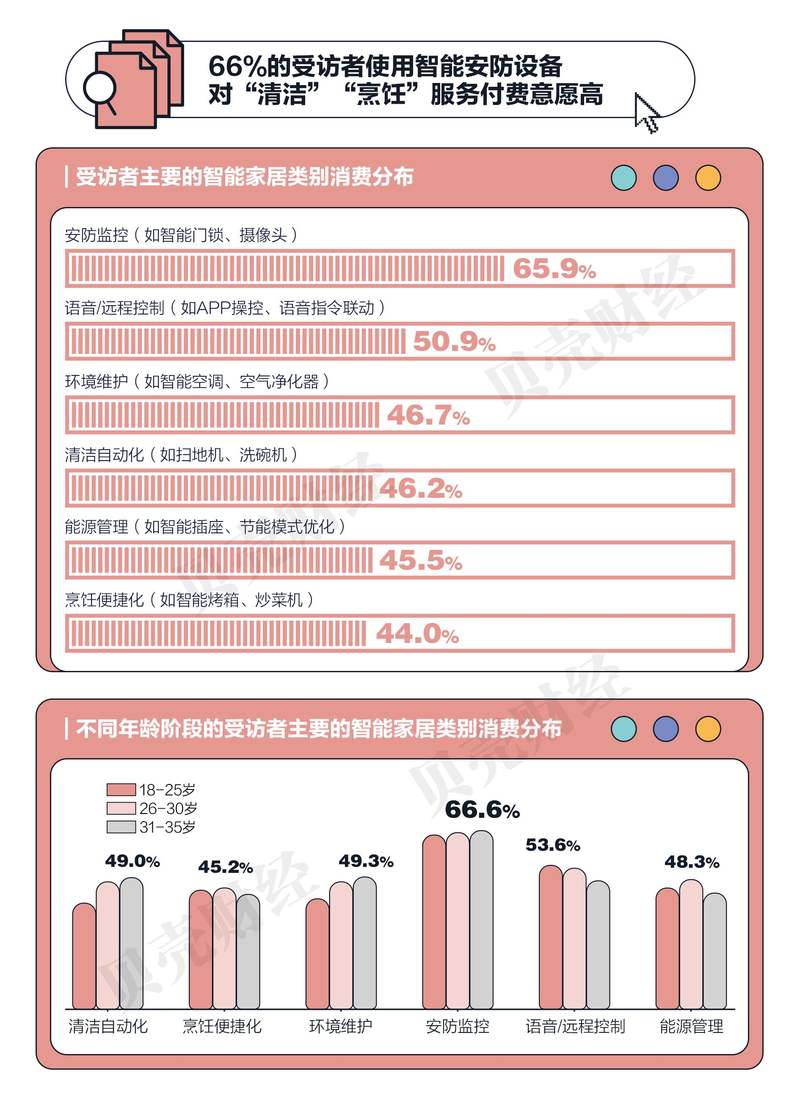

智能家电正在逐步融入年轻人日常生活的多个环节。

调查显示,最受欢迎的智能家居类别为智能门锁、摄像头等安防设备,占比达到66%,显示出受访者对居住安全的高度关注。语音、远程控制的智能设备排在第二位,超过五成受访者已习惯通过语音或移动终端操控家中设备,智能化操作正成为家庭管理的新常态。

此外,选择烹饪、能源管理和清洁自动化的比例也均超过40%。

从不同年龄段对比看,18-25岁人群在多数智能家电类型中的使用率相对略低,尤其在清洁自动化方面,占比仅为39.52%。受限于居住空间、预算等实际因素,在校学生和刚毕业的人群对智能家电仍处于“尝试+精简”阶段。

随着年龄增长,26-35岁群体在安防监控、清洁自动化、环境维护等方面的使用率明显上升,其中31-35岁人群在安防类设备上的使用率达到66.59%,整体呈现出“功能多样化、使用成熟化”的特征。

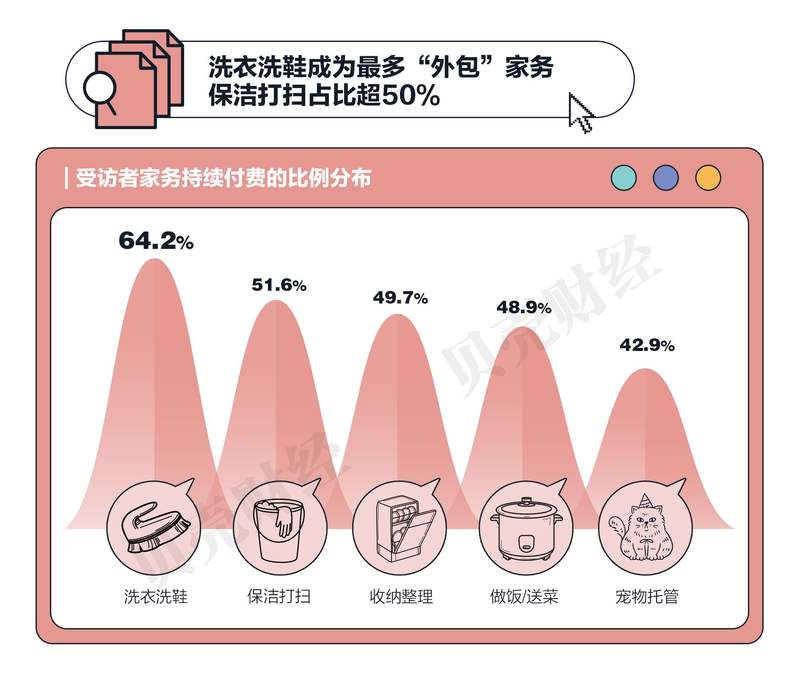

随着线上生活服务日渐便利和丰富,家务外包服务在年轻人群体中已具备显著的接受度和付费意愿,呈现出“时间换效率”的消费倾向。

其中,洗衣洗鞋成为最多被“外包”的家务,占比达到64.15%,这类“高频但低成就感”的家务最容易被人们放弃、转交给机器或专业服务。其次是保洁打扫(51.57%)、收纳整理(49.71%)和做饭/送菜(48.92%),这些涉及体力劳动或耗时精力的家务环节,越来越多地被视为可以通过付费方式“省心省力”的事务。

此外,42.93%的受访者表示有意愿为宠物托管付费,这一服务相对个性化且门槛较高,在独居、养宠、快节奏生活方式的年轻人群中更受欢迎。

“花钱省事”,正成为年轻人眼中性价比更高的生活方式,在高压节奏与有限精力之间做出权衡。家务不再是负担,而是可以被优化与转移的生活成本。这种消费观念的变化,也为本地生活服务、即时履约平台、共享人力等业态提供了持续增长的潜力空间。

东西还能这么用,场景还能这么玩:跳出常规法则年轻人热衷“反向创造”

功能解绑主义

一件东西的用处,不只局限于说明书,还得看你能想到多少种用法。

当代年轻人越来越不满足于产品的单一功能,他们开始主动“解绑使用场景”和“重写产品逻辑”。

物品不再被限定在它被设计出来的初衷中,而是随着想象力走进新的使用轨道。

外卖袋改成便携收纳包,买咖啡送的帆布袋成了通勤OOTD(当日穿搭)核心单品,本来买来装杂物的收纳箱,成了免费猫窝。

产品功能的多维化和场景玩法的自定义,正在成为当代生活的新日常。这也让“物尽其用”成为可能。

在即时零售、秒送到家的今天,年轻人很容易在“即时需求”的驱动下冲动下单。

但在物品落地生活的那一刻,问题开始浮现:“这个东西我要一直用吗?”“它好像有点多余?”

于是,在不扔、不换新之间,出现了“反向创造”的一派年轻生活高手。

这种思维方式背后,是年轻人对资源的尊重、对表达的渴望,以及对个人生活方式的主动掌控。他们在通过“怎么用”而非“买什么”来建立品位与个性。

年轻人对场景的期待已从“能用”升级为“能玩”,他们擅长把单线功能空间拆解重组。

下班后的超市不再只是买菜,而是去生鲜区“赶海”;写字楼工位也变身迷你健身区,弹力带+筋膜球让“工位健身学”在打工人间风靡,为旧场景注入轻度冒险与仪式感,既补给即时情绪,也激活碎片时间的社交价值。

近年来,中国年轻人对旧物改造与再利用的热情持续升温。高频改造的品类在无纺布袋、奶茶杯、大桶水瓶上最为集中。无纺布袋因其结构稳定、图案平整,多数人选择将其改造成收纳袋或购物包;奶茶杯则被年轻人清洗后变为笔筒或花盆;塑料大瓶装水瓶则常被改造成储物盒或浇花器具。

近年来,有年轻消费者开始在婚礼、大型宴会等场景下选择以“茶”代酒,用具有美好寓意的新茶饮产品替代餐桌上的传统酒水。这类婚宴团餐场景往往单笔订单超百杯,客单价千元以上。年轻人选择在婚宴上用均价15元左右的茶百道替代传统宴席上的白酒,不仅符合年轻人口味,团餐订单还能享受专属折扣,更好喝、更健康、更省钱。

在二手物品再利用方面,报告显示,“90后”群体是二手交易的主力。据国家发展研究中心与闲鱼平台数据,90后推动下二手交易市场持续增长,二手交易规模持续提升,新进用户主要集中在1990-2000年代出生者。

社交媒体上,“变废为宝”相关话题累计浏览量超过4000万次,年轻人对旧物改造有真实而富有创造力的参与度。同时,手工DIY相关内容在小红书、抖音等平台搜索同比增长率超过58%,笔记与短视频曝光量同比增长85%以上,平台用户对旧物改造内容的兴趣正在快速积聚。

在闲置交换类App上,活跃度也十分明显。以闲鱼为例,截至2023年用户数突破3亿,日均商品发布量超过400万件,日均成交额突破10亿元,每日新增闲置信息数以千万计。这些数据反映的不仅是再利用意愿的上升,更说明参与闲置经济成为许多年轻人的日常行为模式。

此外,“DIY旧物改造”相关搜索和帖子频率也呈现明显增长。年轻人通过搜索“DIY教程”“旧物改造”等关键词来获取灵感,推动手工平台内容和改造活动日益丰富。

年轻人对空间的期待,也在从“工具属性”向“体验属性”进化,成为可交互、可共创的场景。而首旅如家酒店集团正以丰富的门店活动,将酒店从住宿地转化为“文化探秘”的沉浸旅程。

于是,当代青年在休息时间涌入首旅如家的酒店,看喜剧、聊AI、听文博讲座、做非遗手作。在国潮觉醒的当下,非遗活动最受欢迎。在非遗糖画工坊,年轻人手持铜勺化开糖浆,跟随传承人的指导勾勒出生肖图样;在旗袍沙龙中,百年技艺传人在丝绸上裁出东方美学的弧线;最富戏剧张力的要数非遗皮影剧场,在匠人指导下完成选皮、镂刻、敷彩等八道工序,当自己制作的孙悟空皮影在幕布后腾跃时,传统技艺瞬间变成可操控的“文化游戏手柄”。

当大堂变身剧场,餐厅摇身成为扎染工坊,会议室成为品香室:一边打卡咖啡,一边点亮亲手做的灯笼、染一块手帕;酒店原本的接待、用餐、等候场景被拆解后重组,与非遗技艺混搭成“沉浸式文化盒”。数据显示,参与非遗活动的90后客人占比已超过70%,首旅如家用实践证明:当酒店空间进化为“文化体验场”,更能精准捕捉年轻一代的心跳。

精致滤镜祛魅 :近55%受访者受朋友或网友“种草”消费

主打一个“真实感”

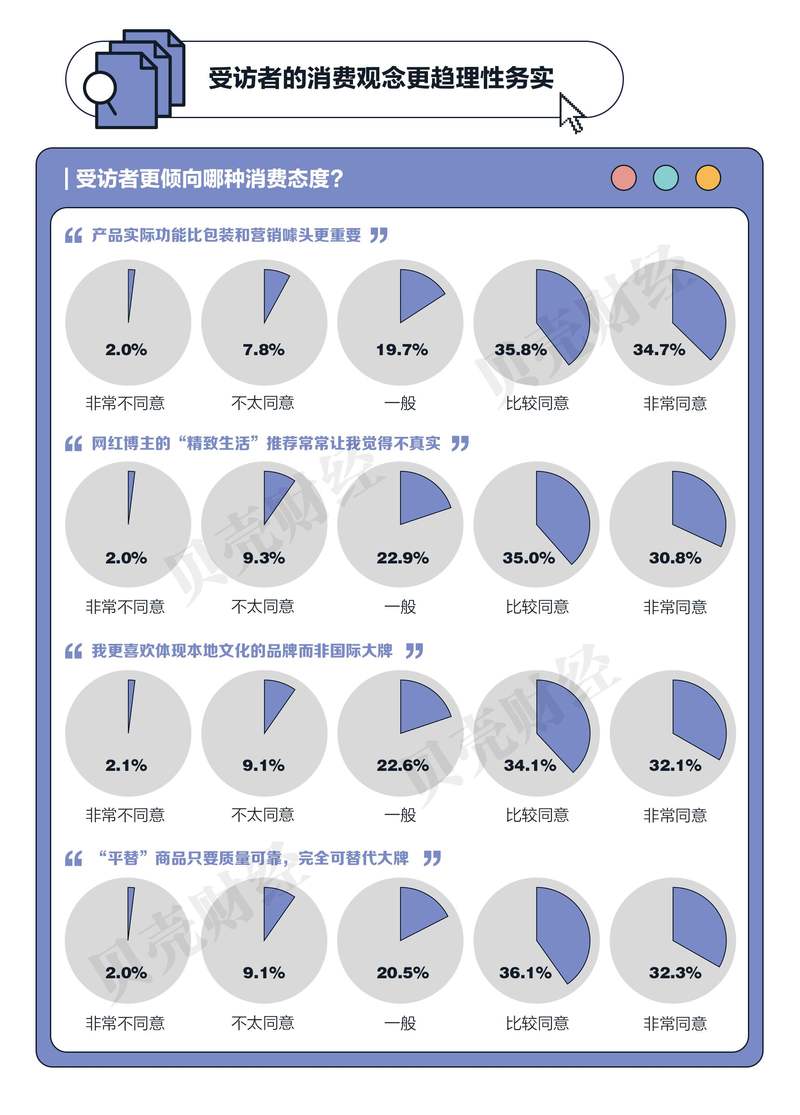

2025年年轻人集体按下“去滤镜”键:对虚假精致说再见,对真实价值说欢迎。他们的消费不再被“洋气”吸引,而是精准锁定实用度、情绪共鸣与在地文化。

年轻人想要的不是“听起来高级”,而是“一看就懂”。他们正剥离浮华表象,回归消费的本质与灵魂。去伪存真,拒绝浮夸命名。

“实用、情绪共鸣、在地文化”成了他们消费决策的关键词。人们愿意为能打动人心、具有情感记忆的品牌付费。像桂发祥这样的老字号,因真实与烟火气,正在重新赢得年轻人的喜爱。它不仅始终稳稳扎根于中国本土的生活经验,更注重与时俱进。消费者在桂发祥身上,不仅找到了儿时记忆的味道,也找到了“真材实料、简单纯粹”的价值感。

知萌咨询2025年初发布的数据称,60.8%的消费者更加关注产品的真实价值和科学功效,纯粹的“洋气标签”在年轻人心中已经严重失效。《人民论坛》的文章援引此前的研究称,95.3%的青年网民认为自己在消费上变得更“精明”,理性与策略化成为主导趋势。

社交平台的数据也验证了这一转变:传统“打卡滤镜式景点”话题如“小瑞士”“小镰仓”的热度持续下降,而“#公园散步”“#社区宝藏美食”等贴近日常、强调在地感的内容浏览量上升。年轻人对真实生活体验的偏好正在兴起,内容平台的变化透露出一种新的价值重估:真正的浪漫在生活半径之内,而非滤镜后的人造仙境。

小众品牌凭借实用设计与场景贴合获得青睐,“形式主义”正在被“实用主义”取代。从护肤产品到家居装备,年轻人更愿意为清晰明确的功效买单,而不是炫耀式的包装和夸张命名。

他们正在用“实用主义”去消解浮夸标签,用情绪共鸣重构消费意义,用在地文化抵制悬浮叙事——不再为虚假精致买单,只为值得的生活投票。

当代消费者在“冲动种草”与“品质感知”之间寻求平衡,能否“打动人心”而不仅“解决问题”,正成为选择的关键。

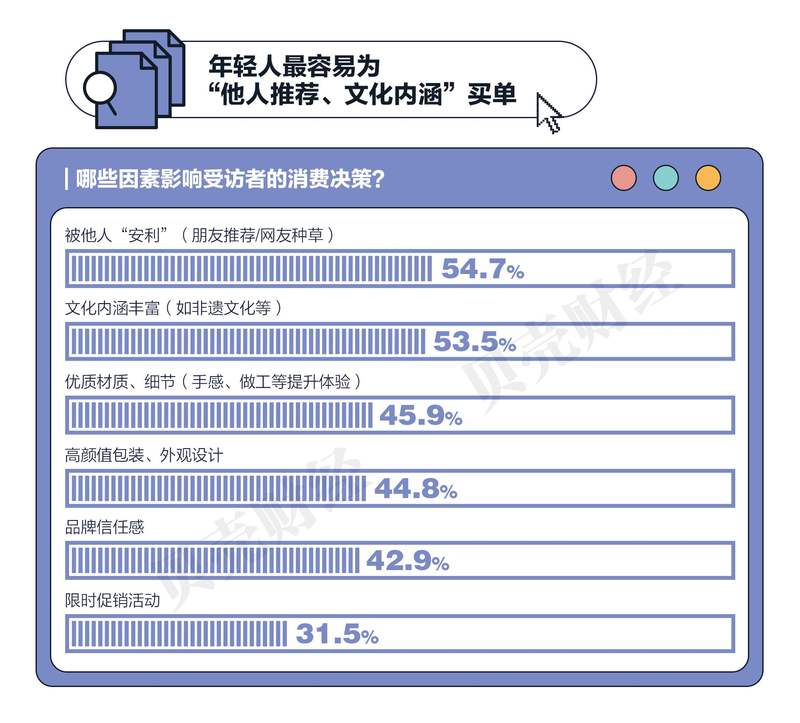

调查显示,近55%的受访者会因为被朋友或网友推荐而消费,这也是占比最高的消费因素,显示出当下社交影响力对消费行为的强大驱动力。文化内涵丰富(如非遗等)成为影响消费决策的第二大因素,消费者越来越看重商品背后的价值认同和精神共鸣。

此外,优质材质与细节体验(45.87%)、高颜值包装与外观设计(44.79%)和品牌信任感(42.93%)也成为重要考量,表明年轻消费者在情绪价值之外,也在追求品质与美感的双重满足。

相比之下,限时促销活动让受访者“下单”能力则相对较弱,占比约31.5%。而单纯看功能、不看其他因素的受访者更是不到1%(0.59%),单纯的“理性”已不是当代年轻人主要的购买动机,感性体验与社交共鸣成为消费驱动力的主旋律。

随着今年黄金价格的持续上涨,“买金”也成为年轻人“情绪消费”的新方式。不仅黄金投资火热,金饰消费也迎来热潮。

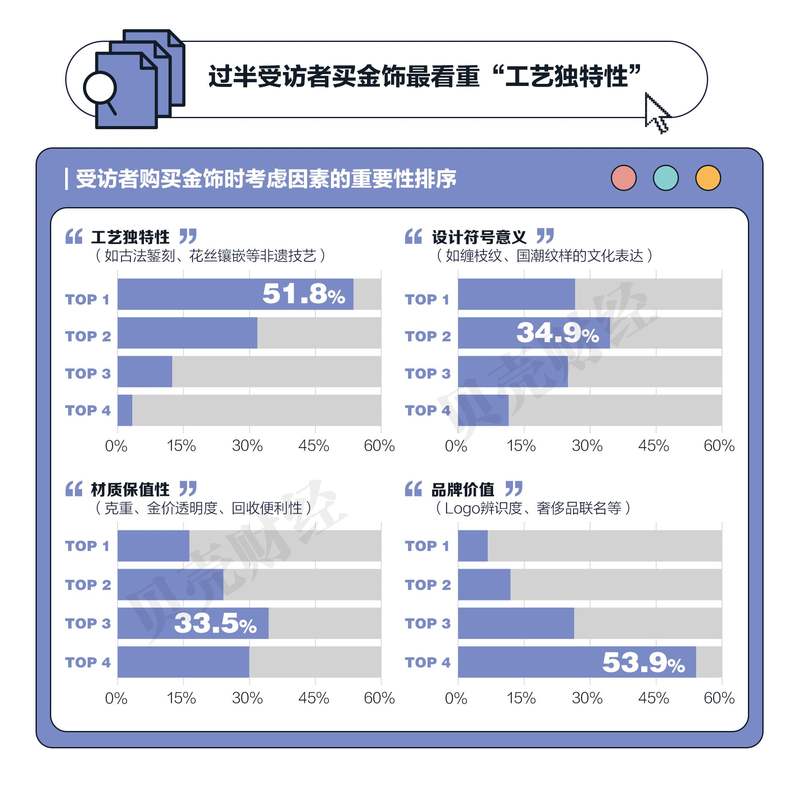

调查结果显示,年轻人在购买黄金饰品时,普遍最看重古法錾刻、花丝镶嵌等非遗工艺独特性,品牌价值并非大多数人消费黄金时首要考虑的因素。51.8%的受访者将“工艺独特性”排在考虑因素首位。

中国黄金协会数据显示,2023年古法金饰品占金饰消费总量的35%,且连续五年上升。《2024中国金饰零售市场洞察》发现,18至34岁的消费者贡献了超过三分之一的金饰零售额,购买了约38%的古法金产品,镶嵌宝石且轻量化的古法金产品很受欢迎。

部分年轻人逐渐告别“品牌Logo赋值”的时代,消费焦点转向“握在手心的真实重量”。数据显示,黄金首饰购买主力集中于25–34岁人群,其占比已跃升至59%,远超35+群体。小红书上,“古法黄金”相关笔记和播放量累计百万级,年轻人对匠心工艺的喜爱逐渐超过品牌宣称的偏好。

此外,工艺的进步帮助年轻消费者追求“小体积、大场面”成为可能:以中国黄金的硬金工艺为例,高颜值且负担更轻。更重要的是,设计师不断将錾刻缠枝纹、花丝镶嵌、珐琅等非遗工艺融入现代饰品,使每一件黄金首饰都自带文化DNA。

在理财心态驱动下,年轻人更乐于购买具有储值属性的小克重金饰。“戴在身上也算存款”的理财观念盛行:相比大牌包包迅速折旧,小克重黄金兼具日常佩戴与保值功能,满足理性消费与审美需求。

与此同时,佩戴场景也在发生变化:黄金不再仅属婚庆庄重时刻,而是融入通勤耳夹等日常配饰中。社交平台数据显示,“#通勤硬金”话题半年内阅读量增长三倍,成为黄金日常化趋势的重要注脚。

联合发布:新京报贝壳财经商务部消费大数据实验室