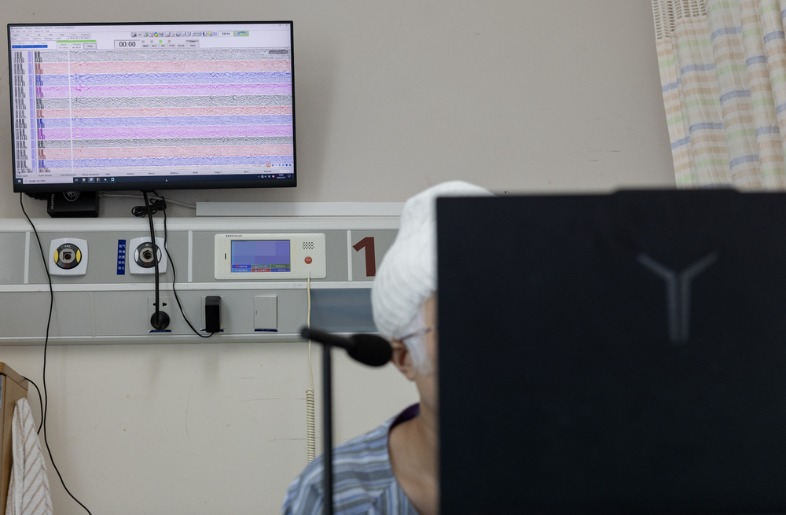

佩戴上一个脑电采集设备后,无须任何外设辅助,完全依靠意念控制,就能顺畅地玩上游戏,让机器狗走完迷宫,这是在上海岩思类脑人工智能研究院(下称“岩思类脑”)的一间实验室内,《科创板日报》记者看到一幕。

图/《科创板日报》记者摄

这家成立尚不足两年的公司,正在尝试推动一项“科幻”的技术落地:采集人类脑电信号,通过神经解码算法实时翻译成可控指令,使人可以“意念操控”设备,交流表达,甚至调节自身大脑状态。

图/《科创板日报》记者摄

就在上周,岩思类脑与复旦大学附属华山医院的合作,在脑机接口领域取得突破。10例受试者的大脑植入sEEG电极后,经过仅100分钟短时间训练,通过岩思类脑开发的脑电大模型对其大脑神经电活动进行解码,就能解析出受试者要表达的中文语句。

这一成果,将为渐冻症、脑卒中等失语患者带来福音,也意味着脑机接口技术正从科研走向应用。

更早的2024年11月,岩思类脑通过非侵入式脑电设备,实现用“意念操控”《黑神话:悟空》,以高刷新率完成游戏中的“闪避-攻击-连招”实时操作。

▍脑电大模型支撑“意念说话”

在岩思类脑展示的实验中,参与者佩戴一套脑电采集设备来捕捉大脑的实时电活动信号,通过解码实现“意念操控”。这背后的核心技术,是公司自主研发的植入式与非植入式脑电大模型算法系统。

“我们的技术核心是脑机接口中神经解码-编码环节。”岩思类脑首席科学家李孟在接受《科创板日报》采访时表示,脑机接口系统分为硬件和软件层,硬件层更新趋于缓慢且正在形成通用、规模化解决方案。与此同时,采集的脑电信号正以指数级增长,如何在海量脑电信号中解读大脑意图将成为人机交互的瓶颈,AI算法赋能脑机接口算法是大势所趋。

基于这一判断,岩思类脑打造了具备通用泛化性的大脑解码算法“脑电大模型”。

具体来看,岩思类脑与复旦大学、浙江大学、同济大学、南方医科大学等高校和权威机构合作,以海量大脑活动数据为“燃料”,训练脑电大模型。该脑电大模型可应用到各种侵入式、非侵入式脑机接口形态,通过提取和解码大脑神经活动,实现大脑意念的高通量输出和输入。

“这相当于脑机接口的ChatGPT。”李孟将这一技术形容为行业通用模型的原点,公司的目标是打造出一个跨个体、跨任务、可持续优化的脑机接口底层操作系统。与海外Neuralink等更强调芯片植入与信号硬件解析的路径相比,岩思类脑强调的是中国在算法和临床数据资源方面的优势。

华山医院参加临床试验的受试者通过植入多根sEEG(立体定向脑电图)电极,进行耗时仅100分钟,54个汉字的训练。在训练过程中,电极采集了受试者不同脑区、不同深度的脑电信号,将它们输入脑电大模型。

据李孟介绍,这是一个模型微调过程,脑电大模型将受试者读出的54个汉字拆分成声母和韵母,精准识别它们对应的脑电信号,进而利用“声母/韵母—音节—单字—语句”四级解码架构,实现了中文语言的脑机接口解读。

临床试验显示,脑电大模型可在54个汉字训练集基础上,解读出1951个常用汉字,外推率高达1∶36,具有很强的泛化性。半秒钟内,大模型就能解读出一个完整的中文语句,且语句字数没有限制,理论上可达到很高的输出率。

▍睡眠辅助设备年内落地

脑机接口长期被视作“又远又近”的未来科技:一方面吸引全球巨头投资,另一方面却鲜有商业化产品落地。对于一家处在技术密集型前沿的公司而言,如何跨越“科研成果—商业产品”的鸿沟,是摆在眼前的现实问题。

让渐冻症、脑卒中等失语患者重新“发声”,只是脑机接口其中一种应用场景,但这种应用,离普通大众还是遥远。岩思类脑的策略是,先从最现实、最刚需的领域破题——睡眠管理。

“睡眠障碍是具有极强刚需和广泛受众的市场,目前市面上缺乏科学有效的非药物干预手段。”岩思类脑的子公司神鳍科技(上海)有限公司的CEO赵芳告诉《科创板日报》记者,公司即将在年底发布首款助眠产品,该设备可实时采集脑电活动,并通过实时脑电信号生成用户个性化的神经调控信号,实现意识状态调节从而辅助入睡。这款设备具备可量产和医院适配能力,将成为公司商业化突破的第一款产品。

除睡眠干预外,岩思类脑还在探索非侵入式脑电的疾病筛查、意念智能家居等商业化方向。前述实验中展示的“脑控游戏”操作,受试者可用脑信号完成打怪等任务,已可实现较高的稳定性和响应速度。