引子

当比亚迪在欧洲市场以206%的增速碾压特斯拉时,我的朋友圈瞬间沸腾了。那些平日里对新能源嗤之以鼻的老股民,突然开始疯狂转发相关概念股。这熟悉的场景让我想起三年前宁德时代登顶全球时的狂欢——当时追高的人,至今还有套在400元山顶的。

一、新闻背后的投资陷阱

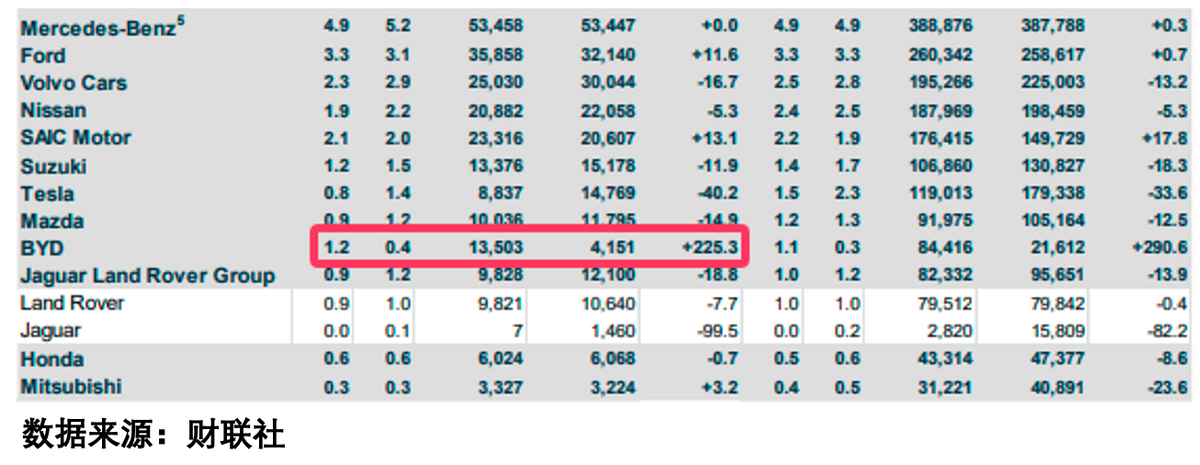

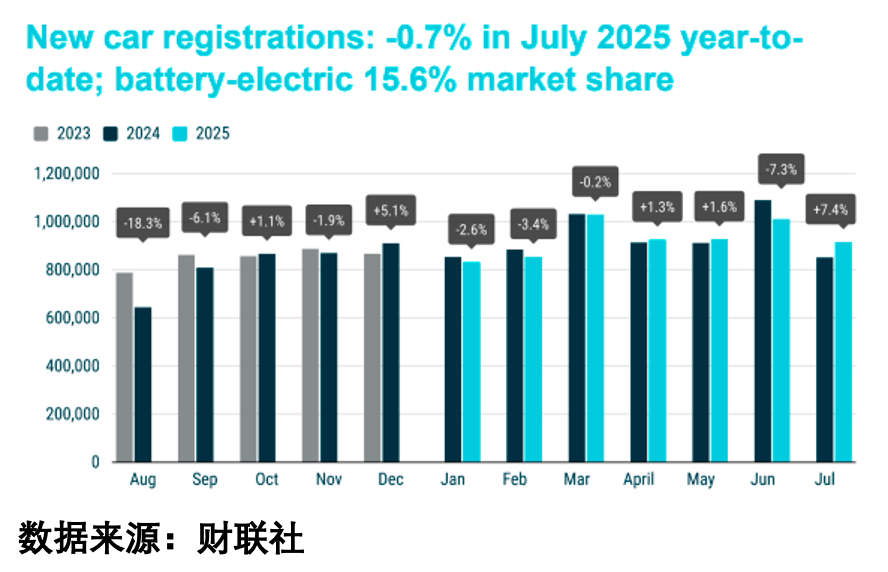

欧洲汽车制造商协会的数据确实振奋人心:比亚迪7月在欧盟注册量同比暴增206.4%,特斯拉却暴跌42%。更耐人寻味的是,这已是比亚迪连续第四个月在欧洲超越特斯拉。上汽集团等中国车企同样高歌猛进,泰国工厂的电动车甚至开始反哺欧洲市场。

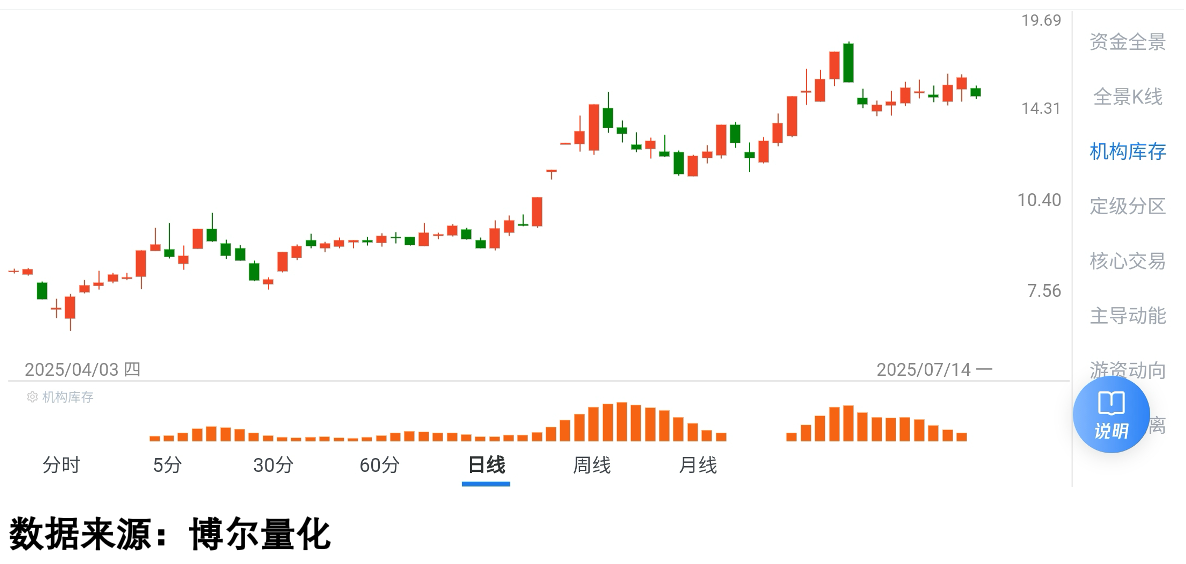

但当我打开交易软件,发现某新能源龙头股的「机构库存」数据早在三个月前就持续衰减。这让我想起导师那句振聋发聩的话:"在A股,新闻是给接盘侠看的烟花。"市场永远在演绎「买传闻卖新闻」的戏码——当利好消息铺天盖地时,往往是资金撤离的号角。

二、信息差制造的财富鸿沟

去年稳定币概念火爆时,我亲眼见证同板块个股的冰火两重天。「翠微股份」翻倍之旅的背后,是机构资金从四月就开始的持续布局。那些橙色柱体构成的「机构库存」曲线,像暗夜里的灯塔般指引着方向。

而同期「东软集团」的走势图则上演着完全不同的故事:零星出现的机构活动像旱季的雨点,始终未能形成持续的资金流。这印证了行为金融学中的"有限关注理论"——散户总是被表象迷惑,而机构早已在数据维度展开博弈。

三、持续性才是王道

最令人唏嘘的是「润和软件」的案例。初期活跃的机构资金曾让不少投资者充满期待,但后续「机构库存」的断崖式下跌无情揭露了真相。这就像赌场里突然收起的笑容——当庄家停止下注时,游戏其实已经结束。

反观「中科江南」的逆袭,完美诠释了"蓄势待发"的真谛。在指数突破3600点后的震荡中,持续增强的「机构库存」如同不断蓄力的弹簧。这种基于交易行为的观察,远比研报里的目标价更有说服力。

四、用数据穿透信息迷雾

如今看到比亚迪的捷报,我首先调取了整个新能源车产业链的「资金分歧度」。数据显示,尽管整车板块热度攀升,但上游锂电材料的机构参与度已连续两周下降。这种产业链内部的资金轮动,正是量化工具才能捕捉的微妙信号。

想起某次行业峰会上,某私募大佬的感慨:"在这个市场,看得见的机会都不是机会。"当新闻开始刷屏时,真正的行情往往已行至中途。就像此刻欧洲街头奔跑的比亚迪汽车,其背后的投资机会可能早已被量化数据提前标记。

尾声

当特斯拉在欧洲节节败退时,马斯克正忙着应对股东质疑。而中国车企的出海故事告诉我们:产业变革的红利,永远属于那些能用工具穿透信息迷雾的人。在这个没有硝烟的战场,「交易行为数据」才是投资者最可靠的罗盘。

声明:本文所涉数据与案例均来自公开渠道整理分析,仅供交流探讨之用。金融市场变幻莫测,任何决策都需独立判断。若内容存在疏漏或涉及版权问题,请及时联系修正。再次重申:本人从未设立任何收费群组,所有以本人名义推荐个股的行为均属诈骗,请投资者务必提高警惕。愿每位朋友都能找到适合自己的投资方法论,在波澜壮阔的市场中行稳致远。