7月24日新潮的临时股东会即将召开,议题核心就是改选未到任期的董事会,本次会议,将对新潮影响几何?新潮未来将走向何方?我们继续聚焦公司治理进行探讨,并对事件发展做个推演:

1. 控制权与经营权的割裂影响战略落地直接降低公司收益:

伊泰 B 股虽以 50.1% 持股成为控股股东,但现有董事会仍由原控股方人员主导(如董事长刘斌等),形成 “控股不掌权” 的治理僵局。这种割裂可能导致战略执行失效,例如页岩油资产的技术升级(如二氧化碳驱油技术)和成本优化(如管道资产收购)等计划难以落地,直接影响公司价值释放。

根据 ST 新潮 2024 年年报,其美国页岩油田资产因管理层与控股股东的战略分歧,已出现运营效率下滑迹象,2024 年 Q4 油气当量较 Q3 环比下降 8%。

2. 不应发生的“程序正义”与“实质公平”的博弈:

现有董事会以 “提案主体拆分违规”“无实质性提案” 为由拒绝股东会召开请求,表面上遵循《公司法》第 115 条关于提案主体需与召集人一致的规定,但实质上可能构成对控股股东权利的稀释。例如,六家股东合计持股超 10%(宁波国金阳光 6.39%+ 内蒙古伯纳程 4.98%+ 深圳宏语 1.6%+ 陈开军 1.36%+ 宋娟 + 王震),但提案仅由其中四家提出,被董事会认定为程序瑕疵。这种 “合法程序” 与 “实质控制” 的冲突,必然削弱中小股东对公司治理的信任。

同时,本次股东会议后,董事会依然可以主张股东会召集程序违法,提起诉讼要求法院撤销决议。

3. 监管规则与公司章程的适配挑战可能推动监管堵漏:

根据 ST 新潮《股东会议事规则》,单独或合计持股 10% 以上股东可提议召开临时股东会,但提案需符合股东会职权范围且程序合规。此次小股东提出的董事会换届属于股东会职权,但因提案主体与召集人不一致,被董事会抓住程序漏洞。这暴露了现行规则在 “控制权转移过渡期” 的制度空白 —— 控股股东虽取得股权,但缺乏快速改组董事会的合法通道,导致治理真空。

此案很可能推动证监会修订《上市公司收购管理办法》,明确控制权转移过渡期的董事会改组规则,为类似交易提供制度范本。

投资者建议:

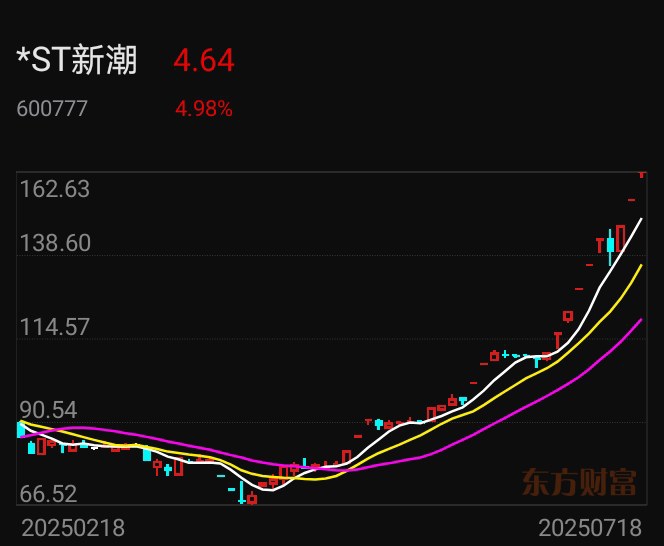

• 短期关注股东会召开是否成功,新的提名的董事是否被确认为有效,如果成功和有效,ST 新潮股价可能迎来客观的修复空间;

• 长期跟踪页岩油资产的技术升级效果和油价走势,这两大因素将决定公司价值的最终兑现。

$*ST新潮(SH600777)$$伊泰B股(SH900948)$