7月25日晚,首创证券(601136)公告称公司董事会已通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案,计划发行不超过总股本25%的H股股份。若成功上市,公司将成为第14家“A+H”上市券商,打破六年来无内地券商登陆港股的沉寂。

而就在半年前,公司第四大股东城市动力(北京)投资有限公司完成了最后一笔减持,这家带有神秘色彩的公司2006年仅以5040万元获得首创证券6.16%股权,却在限售股解禁后累计套现23.75亿元,加上分红共获利24亿元后精准撤退,背后获利颇丰的自然人到底是谁?

精准撤退,股东低价套现手法犀利

作为首创证券的发起人股东之一,城市动力在首创证券上的投资堪称教科书行为。

首创证券2022年12月22日在A股上市,2023年12月22日,限售股解禁当日,城市动力发布了减持计划,并于2024年1月至4月间连续实施两轮减持,合计抛售9680.5万股,套现金额17.59亿元。

2025年1月,城市动力继续减持,以19.40元至26.98元的价格区间,通过集中竞价方式再度抛售2733万股,单次套现6.16亿元。至此,城市动力在短短数月内将持股比例从5.538%降至不足1%,完美实现高位退出。

由于持股不足5%,城市动力也不再受“1%变动即披露”的约束,至于其目前的持股情况不得而知,但其截至一季度末仍然是首创证券的第四大股东,持股比例为1%,持股数量为2725万股,按照目前的股价20元计算仍价值5.5亿元左右。

这笔投资的回报相当惊人,经过三轮减持,城市动力合计套现23.75亿元,此外,上市后,2022年、2023年、2024年前三季度,首创证券的分红方案分别为每股派发现金红利0.185元(含税)、0.10元(含税)、0.055元(含税)。以持股数量1.51亿股、1.51亿股、5458万股计算,城市动力合计从首创证券获得的分红约4614万元。减持套现加上分红,城市动力合计获得约24亿元。

与之相比,城市动力获得这部分股权的成本相当低廉,2006年9月,长安投资与城市动力签署《股权转让协议》,将所持的首创证券6.16%股权转让给城市动力,转让价格为5040万元,这么算来,城市动力相当于获得了超40倍的投资回报。而2006年12月20日,巨鹏投资与达美投资签署的《股权转让协议》,将所持首创证券11.54%的股权转让给达美投资,转让价格为2.25亿元,城市动力的受让价格相比之下可谓十分低廉。

但是,这一转让价格其实远低于市场公允价值,2006年12月15日,中商资产评估有限责任公司出具了《首创证券有限责任公司资产评估报告》。经评估,截至评估基准日2006年9月30日,首创证券以市场法评估后的净资产价值为19.93亿元。以城市动力受让的6.16%股权计算,对应的资产价值为1.23亿元,相当于城市动力仅仅支付了40%的对价。

股东神秘、企业背景扑朔迷离

城市动力的背景与其精准的资本操作形成了鲜明对比,留下了许多未解之谜。

企查查显示,城市动力成立于2006年8月22日,也就是说,在投资首创证券时,公司不过刚成立一个月,而且,虽然公司表示经营范围包括项目投资、投资管理等,但该公司对外投资仅有首创证券一个项目。这些迹象很难不令人怀疑,公司的成立是否专为接手首创证券的股权。

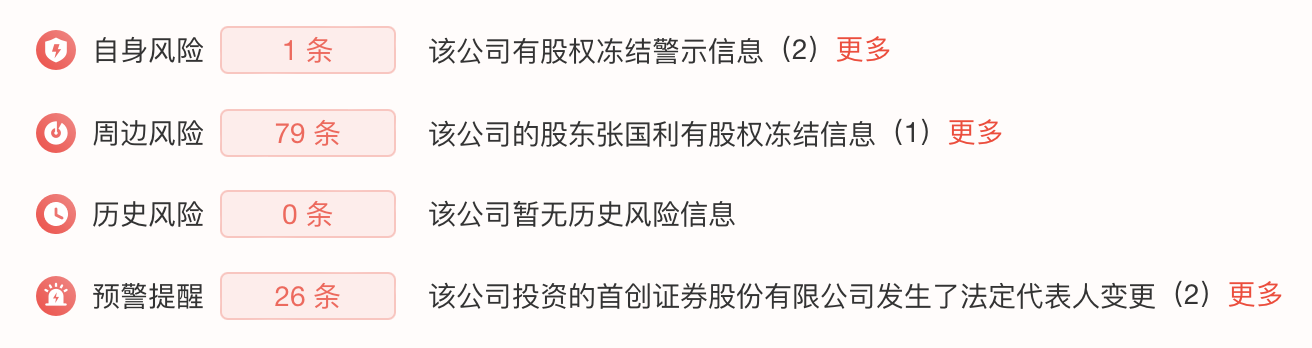

而城市动力背后的控股结构更是暗藏玄机,企查查显示,公司由两位自然人张国胜和张国利分别持股60%和40%,且公司参保人数为0。当然,二人也有可能是替其他人代持。

另外,公司注册于北京市平谷区林荫南街4号403号,通信地址为北京市朝阳区青年路7号院达美中心1号楼7层,而早在《财中社》2025年1月发布的《首创证券股东套现超23亿元,“精准”成立的公司“眼光独到”》中就已发现,其注册地址对应位置与北京市平谷区城市管理监察大队重叠,而其通信地址达美中心七层,处于封闭状态,其控制人之一张国利所控股的另一家公司——北京万和恒运工贸集团有限公司则位于达美中心5层,与城市动力是上下层关系,而据工作人员表示,达美中心并没有4层(部分商场与写字楼,因开发商“避讳”等原因,建造时没有通往4层的电梯),空间意义上的4层完全处于未装修状态,而空间意义上的6层,据工作人员表示为酒店大堂,并无其他公司。并且,该工作人员表示,这一层就是所谓的5层。可见城市动力的通信地址或许根本就不存在。

而且,城市动力股东张国利的股权曾被冻结,冻结期限为2025年7月。

一个规模小、员工少、近乎空壳的公司,却能在投资时间和投资对象上做到如此精准,城市动力或许并不简单。

曲折上市,业绩波动中谋发展

首创证券自身的发展历程同样充满了坎坷,折射出中小券商在激烈市场竞争中的艰难处境。

公司前身为1993年成立的北京商品交易所,2000年2月改组为首创经纪公司,由首创集团、天乐投资等6家单位共同出资设立。2000年8月,首创证券签订了辅导协议,并于2020年8月28日在北京证监局办理了辅导备案登记手续;2021年向上交所递交上市申请。2022年12月22日,公司终于登陆上交所主板,成为A股第42家上市券商。

但上市首年,受资本市场波动等因素影响,业绩即遭遇滑铁卢,营收同比下跌24.87%至15.88亿元,净利润大跌35.53%至5.54亿元。

2023年起,公司通过战略调整促使业绩明显反弹,资管业务成为公司经营亮点,但2025年第一季度业绩再度出现波动,营收4.32亿元,同比下降23.34%;净利润1.51亿元,下滑31.42%。执业质量也被北交所下调等级,从2022年度的二档降为四档。

此外,在独立IPO之前,首创证券还曾尝试过借壳SST前锋。

2006年,首创证券与上市公司SST前锋达成重组意向,2007年1月公布了方案:SST前锋以全部资产置换首创集团持有的首创证券11.63%股权及现金,再通过增发股份吸收合并首创证券剩余88.37%股权,实现整体上市。但方案公布后长期没有实质性进展。

2018年1月,SST前锋突发公告宣布北汽新能源以288.5亿元借壳上市,同年8月更名为“北汽蓝谷”。首创证券借壳计划正式终结,耗时11年未果。

虽然历经挫折后成功上市,但以首创证券为代表的中小券商艰难的生存处境依然不容忽视。

赴港融资,国际化战略启新程

在A股上市两年半后,首创证券启动H股发行计划。公司7月25日公告显示,本次H股发行股数不超过发行后总股本的25%(超额配售权行使前),并可能授予不超过15%的超额配售选择权。募集资金将用于补充资本金,支持境内外证券业务发展及投资。截至2024年末,公司净资本为101.97亿元,较上年末减少12.23%,资本补充需求迫切。

若成功上市,首创证券将成为2019年申万宏源之后6年来首家实现“A+H”上市的内地券商。

随着中国与中东国家合作拓展、产业链外迁及消费巨头出海,跨境金融服务需求持续增长,首创证券此番赴港上市,旨在“整合国际资源、提升国际影响力”,也为中小券商探索差异化“出海”路径提供了示范,不同于头部券商全面布局,中小型券商更聚焦客户跨境需求,通过设立必要实体对接境内业务。

对首创证券和广大中小券商而言,真正的考验在于如何将资本补充转化为可持续的跨境能力。在虚拟资产、ESG金融等新赛道中,中小券商或可实现弯道超车,但这需要更敏锐的市场判断和更灵活的决策机制。