在医药行业竞争日益激烈的当下,白云山正面临着一场关于企业价值与发展路径的深度考验。一方面,公司持续推出高比例分红方案以回馈投资者,另一方面,业绩增长的疲态却逐渐显现,这种看似矛盾的现象背后,折射出企业在战略平衡与可持续发展之间的艰难抉择。

深入剖析其业务结构可见,曾经支撑增长的核心板块如今集体承压。医药流通业务虽保持营收规模优势,却受限于低毛利特性难以贡献更多利润;医药制造板块的明星产品遭遇市场瓶颈,增长动能明显减弱;大健康业务则在消费环境变化与行业竞争加剧的双重影响下,陷入收入与利润的同步下滑,多重压力下的业务矩阵正经历严峻的结构性调整。

更值得关注的是,在行业加速向创新转型的背景下,公司研发投入的持续缩减与销售费用的高企形成鲜明对比。这种重营销、轻研发的传统模式,不仅可能削弱长期竞争力,也让投资者对其未来的增长潜力产生疑问。尽管市场观点认为现有业务模式仍具备调整空间,但如何突破当前困境、重塑增长曲线,已成为白云山亟待解答的战略命题。

利润下滑反增加分红

8月5日,广州白云山医药集团股份有限公司(下称“白云山”,股票代码:600332.SH)发布了《2025年7月1日至7月31日投资者关系活动记录表》。其中,有投资者向公司提问道:“未来公司是否会提高分红”?

白云山表示,公司将实施2024年度每股派发现金红利0.4元的分配方案,结合中期分红后全年现金分红总额约13亿元。该金额占2024年归母净利润的45.87%,占扣非净利润的55.19%,分红比例较往年明显提高。公司2025年中期分红规划已获股东大会通过,未来将继续优化经营,在合理范围内持续提升投资者回报。

然而,令投资者担忧的是,公司分红越来越多,但赚的钱越来越少,这样的回报能持续多久?

这样的担忧直指这家医药巨头的核心困境。

2024年,白云山交出了自2018年资产重组以来最差的成绩单:归母净利润28.35亿元,同比骤降30.09%;第四季度更是录得罕见的单季亏损3.23亿元,扣非净利润亏损高达4.99亿元。更令人忧心的是,2025年一季度颓势未止,归母净利润继续下滑6.99%至18.21亿元。

显然在净利润下滑30%、资本开支预算20.2亿元的背景下,仍选择高比例分红,或许是在透支公司财务储备。

业绩下滑的核心原因是,白云山的三大板块战略如今全面承压,且昔日的明星产品市场遇冷。

首先是大商业板块,收入稳定但利润贡献有限,虽然支撑了整体营收但拖累毛利率。

大商业板块即医药流通业务,在2024年营收增长3.39%至545.50亿元,占总收入72.74%,是白云山最大的收入来源。

其增长主要得益于终端网络优化和供应链效率提升,例如覆盖全国31个省级行政区的配送网络和157家直营药店的零售扩展。

然而,该业务的毛利率仅6.43%,同比下降0.56个百分点,低于Wind统计的医药流通行业约7%—8%的平均水平。

因此,尽管该板块贡献了大部分营收,稳定了整体收入,但低毛利特性导致其对净利润的边际贡献低。2024年整体毛利率下降2.04个百分点至16.57%,大商业的毛利率下滑是重要因素之一,直接压缩了利润空间。

(来源:公司年报)

再看大南药板块,这部分业务高毛利核心业务下滑,是利润下降的主因。

大南药板块即医药制造业务,在2024年营收97.56亿元,同比下降10.40%,毛利率46.85%,下降1.89个百分点。

该板块以占比62.17%的中成药和占比37.82%的化学药为主,毛利率原为三大板块最高,是白云山利润的核心引擎。

而营收下滑主要原因是明星产品失速,公司拳头产品枸橼酸西地那非(金戈)销量去年下降13.17%,导致产品营收下降19.81%。

毛利率下降则源于促销政策调整和原材料成本上升。由于大南药贡献约13%的收入但毛利率近47%,其双降直接导致整体利润受损。

而大健康板块,则遭遇了收入与毛利双降,从而加剧整体业绩压力。

Wind数据显示,大健康板块2024年营收97.05亿元,同比下降12.70%,毛利率43.12%,下降1.29个百分点。该板块以王老吉凉茶为主导(占收入超80%),营收下滑主因凉茶市场竞争白热化、消费需求疲软及天气因素影响销售;毛利率下降则因营销费用增加和新品(如刺柠吉、荔小吉)推广成本高。

尽管毛利率仍高于40%,又是第二大利润来源,但其收入占比缩减,叠加毛利下滑,放大了整体业绩的负面效应。与高毛利的大南药类似,该板块的衰退减少了高附加值收入来源,导致2024年综合毛利率下降2.04个百分点,部分归因于此。

更重要的是,凉茶市场增长放缓限制了公司营收增长空间,或对白云山的长期增长预期造成影响。

不过,盘古智库高级研究员江瀚认为,不应该简单否定白云山的现有业务模式。他对《华夏时报》记者表示,“白云山大南药、大健康板块收入下滑以及核心产品出现库存激增、收入退回等情况,不能简单判定其‘高毛利仿制药+凉茶’模式已彻底失效。虽然当前数据表现不佳,但市场环境和消费需求是动态变化的,可能只是短期内受到多种因素冲击,如行业竞争加剧、消费者偏好改变等,该模式仍有调整和恢复的潜力。”

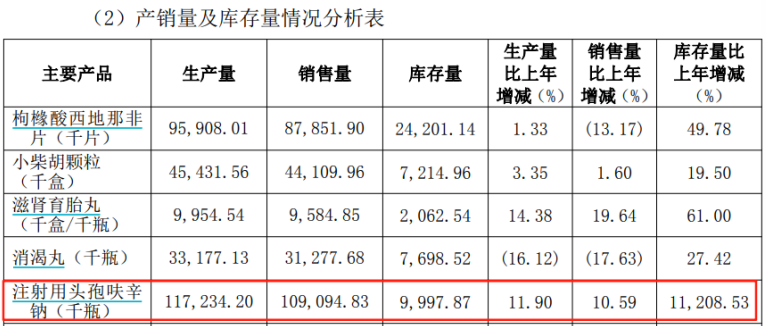

除以上问题外,公司还面临药品库存危机,阿莫西林系列营收暴跌36.65%;消渴丸营收下滑23.45%的同时库存增长27.42%;更令人胆战心惊的是注射用头孢呋辛钠库存量暴增11208.53%。

(来源:公司财报)

研发投入较低

当创新药估值溢价席卷A股,白云山却采取了反向操作,公司2024年研发费用7.64亿元,连续三年下滑;研发费用率仅1%,在Wind统计的11家主要中药企业中排名倒数第三;542名研发人员占员工总数不到2%,不到恒瑞医药的十分之一。

2024年年报及Wind统计数据显示,白云山研发费用仅为7.64亿元,研发费用率低至1%,在主要中药企业中排名倒数第三。这一数据远低于丽珠集团的8.84%、天士力的9.88%等行业头部企业。

更令人担忧的是,其研发费用已连续三年下滑,从2022年的10.65亿元降至2024年的7.64亿元。

不仅如此,公司研发人才储备同样薄弱。公司研发人员仅542人,占员工总数比例不足2%。对比同行,东北制药、丽珠集团等企业研发人员占比均超10%,云南白药、东阿阿胶也高于白云山。

相比研发投入,白云山更中意花费高额销售费用。

2024年白云山销售费用56.20亿元,是研发的7.3倍。销售费用率7.5%,但研发费用率仅1%。

这样的经营模式是过去白云山的“成功秘诀”。从业务结构来看,医药商业板块收入占比72.74%,毛利率通常在6%—7%之间,也无需高研发。

另外,大健康板块(王老吉)收入占比近13%,毛利率不足50%,这项业务较依赖品牌与渠道,而非技术壁垒。

面对业绩增长的压力与业务结构的挑战,白云山的转型之路既需要直面当下的库存优化、成本控制等经营难题,也需重新审视研发投入与市场拓展的战略优先级。在医药行业创新加速与消费需求迭代的双重驱动下,如何平衡短期股东回报与长期发展动能,如何让高毛利业务重拾增长引擎、低毛利业务提升盈利效率,《华夏时报》记者将会持续关注。