盛夏三伏,湿热交蒸。当城市在热浪中昏沉,古越龙山酿酒一厂内却迎来一场紧张的战役——酒药制作。

什么是酒药?酒药,是绍兴黄酒独有的糖化发酵剂。它并非冰冷的化学制剂,而是一个充满活力的微生物世界。古越龙山·沈永和酒药源于1664年(清康熙三年),是中国黄酒中最古老的酒药传承。据江南大学研究发现,古越龙山·沈永和酒药中蕴藏着超过341种微生物和1762种风味物质!正是这些肉眼看不见的微小生命体,在后续的酿酒过程中辛勤工作(糖化、发酵),最终赋予古越龙山绍兴酒独特的香气、醇厚的口感和丰富的层次。可以说,酒药的品质,直接决定了冬酿黄酒的品质,故被誉为“酒之魂”。

三伏天高温高湿,恰是酒药中微生物繁殖最旺盛的时期。古越龙山遵循“三伏制酒药”的古训,至今已有362代。今天,就让我们走进这场盛夏的“淬炼”现场,揭秘“酒之魂”是如何在火、汗与心的交织中“炼”成的,聆听匠人们代代守护绍兴黄酒的心声。

“炼”之始:

“火”中取草,寻觅那一抹青绿

酒药的“炼”成,始于盛夏酷暑中对关键原料——辣蓼草的追寻。

清晨四五点,宁波奉化的溪沟还笼罩在薄雾中,古越龙山的师傅们已经开始了工作。他们弓着腰,镰刀在辣蓼丛中划出弧线,只割取辣蓼草顶部20公分最嫩的部分。当地的农家热情招呼:“绍兴宁又来哉,造白药去哉!”

“绍兴酒药的制作借鉴了宁波白药的做法,从几千年前,好的绍兴黄酒就是用的奉化的辣蓼草。”古越龙山首席技工王志新解释道,“但时至今日,其他酒厂都就近选择,古越龙山到我这一代,还是坚持每年小暑前后跨越130公里远赴宁波奉化。”“我们古越龙山在奉化有人工养殖的辣蓼草,但那是以备不时之需的。除非在野外找不到足够的辣蓼草否则绝不会动用。因为野生的辣蓼草更辣一点。”90后技工田立锋补充道,“事关品质,丝毫都不能懈怠。”“不是所有的辣蓼草都能做酒药。”王志新抹去流进眼睛的汗与草汁混合物,手臂上叶划出的红痕在汗水浸润下格外醒目,“我们选用细叶白梗、没有突节的,辣度有,气味清香,酿出来的酒质量上乘。”

对于大部分技工来说,这是一年中最艰辛的户外作业之一。从清晨干到烈日高悬,藿香正气水和仁丹是必备品,但仍然会有技工中暑。下午两点,地面温度高达60℃,王志新带领青年技工翻晒辣蓼草,鞋底被烫得滋滋作响。“当天采当天晒,香气才锁得住。”他捧起晒蔫的草叶轻嗅,仿佛对待新生婴儿。——这份对原料极致的追求,是酿好酒药的第一重“淬炼”。

“炼”之形:

巧手匠心,千锤百炼的真“功夫”

获得优质辣蓼草只是开始,到了三伏天,酒药便正式开始制作。拌粉、桩粉、搓粉、踏药、裁药、拣药、种药、摆药——乍看只有八步,但每一步又能细分。就说这拌粉,要将辣蓼草粉、早籼米粉与绍兴独有的鉴湖水混合,那便大有讲究。“比如米粉要粉碎到什么程度,那时候师傅手把手地教,手一摸一捏,就能知道细度。米粉太细了,酒药的‘内心’就会很实,不利于微生物发酵。米粉太粗了,酒药就不容易搓成圆,要散掉。”王志新摆起严厉的表情,“还有桩粉,我会规定下面的师傅,你今天必须给我桩几下!”

手感与经验的“炼就”固然依赖时间沉淀,但古越龙山建立了一套完整的筛选机制,以确保酒药品质。初步判断一颗酒药好坏,匠人们依靠“一看二闻三捏”:颜色是否纯净雪白,香气是否纯正、无异杂味,掰开后内部是否疏松多孔。然而,真正的“试金石”在于后续的实践验证:通过小试、中试,及最终试验淋饭做出来的酒母好坏,才能精准判定哪批酒药蕴藏着最优秀的微生物活性。“我们每年做酒药持续约10天,但实际用于冬酿的,只需要其中3天的产量。”王志新点出了关键,“虽然说原料和工时上浪费了些,但为了优中选优,这都是值得的。”

这份对品质近乎苛刻的追求,在“娘药”的筛选上体现得淋漓尽致。所谓“娘药”,即上一年精挑细选出的最优酒药,磨粉后如同“母亲”般将优质菌种播撒给新一代酒药。“我们仅精挑3-5批优质酒药留存为次年‘娘药’候选。即使这批‘酒药’在上一年已证明优秀,新一年我们仍要通过试验比对,最终只选用表现最顶尖的1批作为真正的‘娘药’。”年复一年,通过匠人的严苛筛选与自然环境的优胜劣汰,那些最契合顶级黄酒酿造的优质微生物菌种得以纯粹延续、生生不息。这正是古越龙山绍兴酒风味稳定、品质卓越的“生命密码”。

“炼”之成:

昼夜守望,守护菌丝生长

药胚制成,仅仅是上半场战役。当青绿色的药胚被小心翼翼置于大缸,一场肉眼看不见的生命繁衍悄然开启。此刻,匠人们化身为最专注的“守夜人”,5-6个核心技工需24小时不间断守护菌丝生长。

“每隔2小时,必须起身检查菌丝生长和温湿度情况。每天只能零零散碎睡上3、4个小时,熬到5、6天后,走路都发飘了。”田立锋的声音里透着疲惫,“深夜我和别的师傅睡在一起,闹铃此起彼伏地响。”另一位90后技工赵寅亮则祭出了独特秘法:“冷水,从头浇下!一下子就清醒了。”

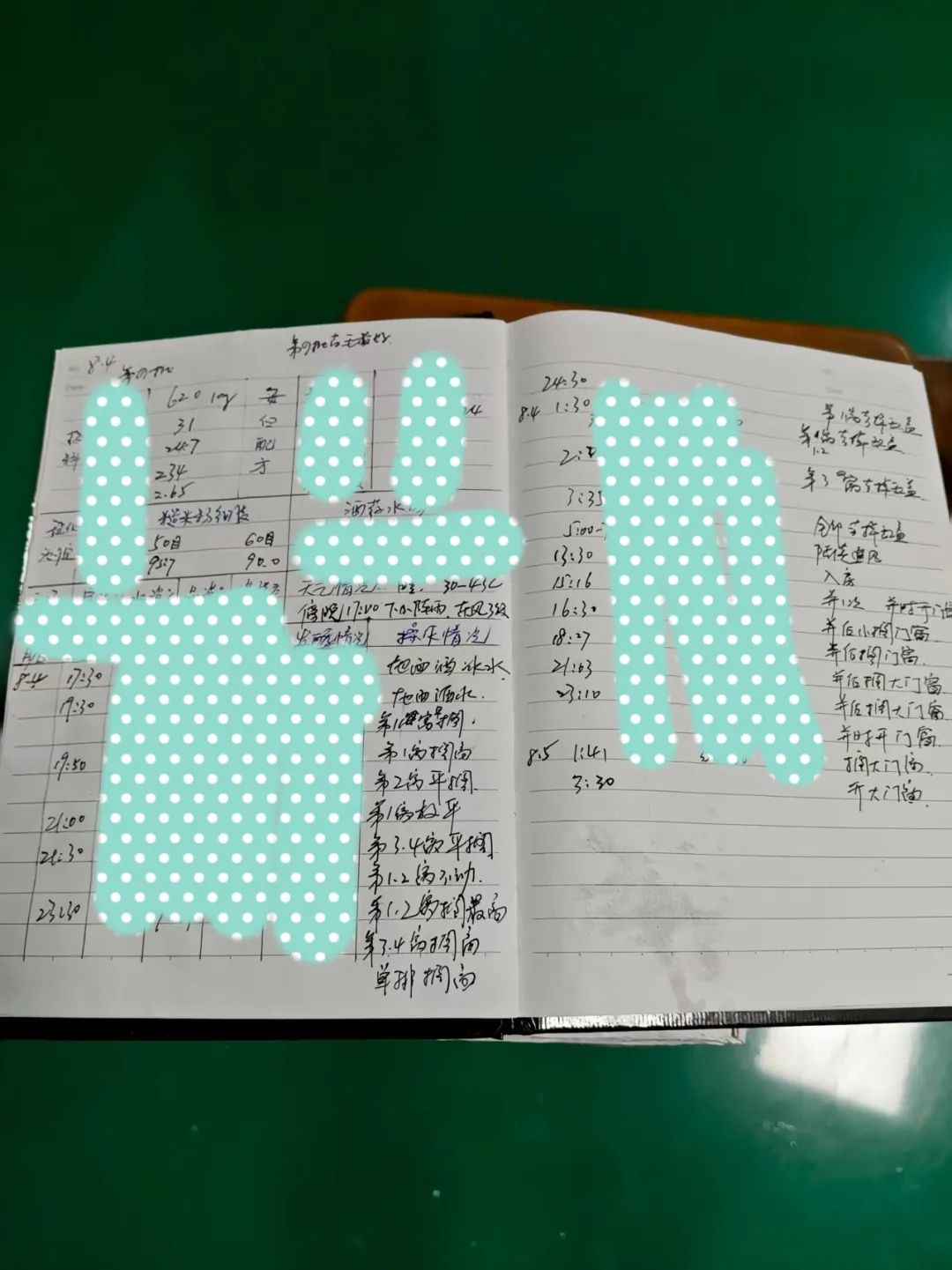

酒药生产时间短,成败往往在于细微的观察。所有技工都有自己的专属记录本。王志新已经珍藏了20多本生产记录本,从几点几分飘过一阵雨,到深夜风向如何流转,再到每一缸菌丝蔓延的细微差异,都被他一丝不苟地刻录在纸页间。“这也是师父教我的,我们每一代都是如此。”他说。

然而,经验也并非万能,王志新翻动着记录本,停在去年那惊心动魄的一战:“室内温度冲上35℃!我这20多本‘宝典’里都翻不出先例。”罕见的高温干旱炙烤着酒药,也炙烤着匠人的神经。生产不能停,品质不能降!危急关头,深厚的积累迸发出临场应变的急智,王志新和团队凭借一些创新的操作手法完成了这场“紧急救援”。当第一缕晨光透进车间,青色的酒药团已披上雪白戎装,技工师傅们集体松了一口气。

“炼”之魂:

敬畏传承,生生不息的匠心

酒药之“炼”,炼的是草木精华,炼的是手上功夫,炼的更是心尖那份对传统古法的敬畏与生生不息的匠心传承。

“古越龙山坚持绍兴黄酒非遗酿制技艺。”王志新语气笃定,话语掷地有声,“虽然现在新黄酒产业园建起来了,高科技大大提升了黄酒产量。但我们的手工酿造产能还是占总产能的30%——这也是全行业最大规模的手工酿造实力!”

当被问及“重复劳作是否厌倦”,王志新连连摆手:“四季轮回,年复一年,看上去干的都是老一套?不对!每年都不一样。不!是每天都不一样!天气、原料、手感,微妙着呢。”说起与酒的缘分,他脸上漾开由衷的笑意:“94年进厂,96年就当上了黄酒组组长!嘿嘿,这在当时可算十分大胆的用人之法了——那会儿组长都是五十多岁的老前辈。所以啊,”他顿了顿,“我对做酒,那是打心眼里喜欢,特别特别喜欢!最近我还学着年轻人,玩上了小红书,分享点酿酒心得,挺有意思!”

这份敬畏与热爱,正传递到年轻一代手中。90后传承人田立锋和赵寅亮,在老师傅的言传身教中,早已深谙“现代科技只能是辅助”的道理。田立锋忘不了老师傅们发着烧仍咬牙坚守酒缸的身影;赵寅亮坦言曾琢磨过用格子网固定酒药、用电子设备监控温湿度来“偷懒”。但实践给了他答案:缸底砻糠不平,网格固定徒劳;短暂的生产周期,昂贵设备闲置率太高;更重要的是——“每年的原材料、天气都不同,光靠机器哪行?”赵寅亮摊手。他们选择在敬畏传统的基础上,汲取精髓,将老师傅的经验与自己的思考融合,摸索着属于新一代的守护之道。

当持续十天的“淬炼”终于落幕,问及如何庆功,赵寅亮咧嘴一笑:“庆功主要是睡觉。你没听错,真的是睡觉。当高度紧绷的神经放松了,就想睡他个昏天黑地!”

这份由汗水、智慧与敬畏共同淬炼出的酒药,最终化为古越龙山中央酒库中26万吨不同年份老酒的醇厚底蕴。手工酿造,足年库藏,这份传承了千年的“活态传承”,让古越龙山构建起了难以复制的品质护城河。古越龙山,以最深的敬畏保护传统,以最执着的匠心雕琢品质,以最开放的姿态拥抱时代,守护着中华国酿的传奇,引领着中国黄酒走向世界。

(来源:古越龙山的财富号 2025-08-08 18:09) [点击查看原文]