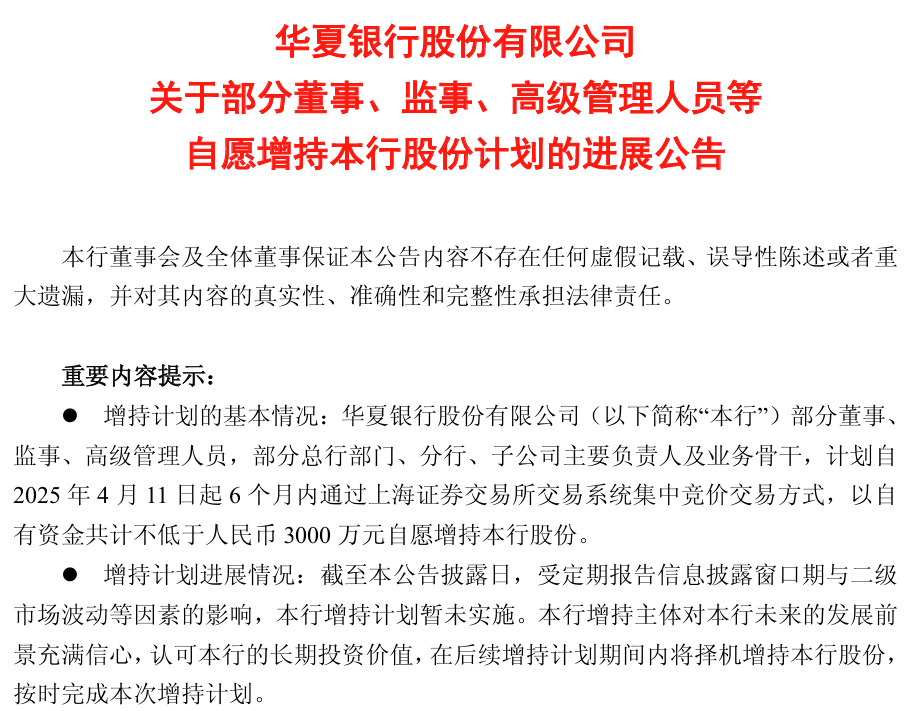

8月11日,华夏银行(600015)发布公告,披露部分董事、监事、高级管理人员及总行部门、分行、子公司主要负责人和业务骨干的自愿增持股份计划进展。

公告显示,该增持计划始于2025年4月11日,计划在6个月内以自有资金合计增持不低于3000万元。不过截至公告披露日,因定期报告信息披露窗口期及二级市场波动等因素,该计划暂未实施。

华夏银行同时表示,参与增持的主体对公司未来发展前景充满信心,认可其长期投资价值,将在后续增持计划期限内择机增持,确保按时完成本次计划。

融资手不停,分红袋紧捂

华夏银行2025年4月推出的董监高及业务骨干增持计划,截至目前尚未取得实质进展。《财中社》发现,这一现象并非个例,若拉长时间维度观察,其在股东回报层面的整体表现向来较为“克制”。

在资本市场中,华夏银行呈现出“重融资、轻回报”的运行特征。

在股东回报端,华夏银行的表现始终较为保守。回购层面,近五年仅2020年实施过一次大规模操作——以5.89元/股的均价回购1.02亿股、耗资6亿元,占总股本4.5%,后续动作寥寥。

2025年4月推出的首次董监高及业务骨干增持计划——拟合计增持不低于3000万元,该金额仅占公司总市值的0.02%,象征意义远大于实际效果。

分红表现同样滞后于行业。2015年至2024年的十年间,其现金分红比例始终未突破25%;尽管2020年起已稳定在20%以上,但2024年仍仅为23.29%,处于低位。在上市股份制银行中,华夏银行不仅位居末位,也是唯一一家股利支付率未突破25%的机构,而同期排名首位的招商银行(600036)分红比例已达34%。

与克制的股东回报形成对比,华夏银行在资本补充上非常积极。2016-2022年间,该行通过优先股、定向增发三次启动大额再融资,累计募集资金超572亿元,资金均聚焦“提升资本充足率”的核心诉求:2016年以100元/股价格发行2亿股优先股,募得净额199.8亿元;2019年以11.40元/股向首钢集团、国网英大等增发25.7亿股,募资净额292.3亿元;2022年10月,又以15.16元/股向首钢集团、京投公司发行5.28亿股,净额79.9亿元,两家认购方股份锁定期长达5年。值得注意的是,2022年定增实施时,华夏银行二级市场股价处于低位(当年10月18日收盘价约5.07元/股),发行价与市价超200%的溢价率,一度引发定价合理性争议——尽管公司强调定价符合“不低于净资产与市价孰高”的监管规则,但溢价与股价低迷的冲突,仍放大了资本运作与股东利益的张力。

在银行业资本竞争加剧的背景下,华夏银行正面临双重挑战:一方面是股东回报长期处于较低水平,另一方面是资本补充需求持续攀升。如何平衡资本实力夯实与股东价值回馈的关系,探索更优的可持续发展路径,已成为该行亟待破解的战略命题。

业绩虚胖难藏

从盈利表现看,近年营收与利润的增长看似亮眼,实则暗藏“虚胖”隐患。

2024年,华夏银行实现营业收入971.5亿元,同比增长4.23%;归母净利润276.8亿元,同比增长4.98%,这一“双增”数据在部分股份制银行中显得突出,甚至在中信银行(601998)、兴业银行(601166)等实现双增长的银行中增速居首。

但拆解业绩构成可见,核心收益能力持续弱化——作为营收支柱的利息净收入2024年虽达620.6亿元(占比64%),却同比锐减11.9%,减少83.8亿元;传统手续费及佣金净收入也同比降15%,仅54.4亿元。

真正拉动增长的是金融业务:2024年,华夏银行实现投资收益157亿元,同比增66.6%;实现公允价值变动收益79.1亿元,同比激增203.3%。

这种依赖非经常性收益的模式,在2025年一季度迅速暴露出其不稳定性:营业收入降至181.9亿元,同比骤降17.7%;归母净利润50.6亿元,同比下滑14%,两项降幅均为A股9家股份行最大,其中投资收益同比减少7.4%、公允价值收益巨亏24.7亿元。

此外,华夏银行的净息差从2020年的2.59%收窄至2025年一季度的1.57%,资产端创收效率持续下滑,即便净利润增长,也更多依赖总资产规模扩张——2024年达4.4万亿元,较2020年增28.9%,而非收益质量提升,可用于分红的“厚实家底”本就薄弱。

资产质量层面,表面优化的指标同样难掩风险隐患。2024年末不良贷款规模379.1亿元,仅较2023年微降5.9亿元;不良率虽创近9年新低,却仍是A股股份行最高。拨备覆盖率虽有提升,但在股份行中仅好于民生银行(600016),风险缓冲厚度不足。

更值得关注的是,2024年末,该行的重组贷款达101亿元,较2023年净增24.8亿元——这类贷款多源于不良资产,虽短期压低不良规模与比例,却未从根本解决风险。

从贷款五级分类看,2024年末2.4万亿元贷款中,正常类占比仅95.8%,为A股股份行最低,近4.2%的贷款已暴露问题,意味着资产风险仍在释放。这使得银行不得不持续计提拨备以缓冲潜在损失,进一步压缩了利润分配的弹性空间,2024年不良贷款生成率1.26%虽微降,仍高于招商银行等优质同行,更凸显风险未完全出清的现实。

资本约束则成为制约分红的关键因素。截至2024年末,华夏银行核心一级资本充足率达9.77%,虽高于监管红线,却低于股份行平均水平。

近十年,华夏银行除了通过优先股、定向增发募资超570亿元之外,还通过债券融资6300.9亿元。频繁外部融资印证了内部利润留存难以填补资本缺口——核心一级资本的核心构成是股本与留存收益,若提高分红比例,资本增长将显著放缓。而在“资本决定信贷规模,信贷决定盈利空间”的逻辑下,优先留存利润补充资本以维持业务扩张,成为无奈选择。

换帅换将谋破局

面对业绩结构隐忧与资本约束的双重挑战,《财中社》注意到,华夏银行管理团队启动了系统性调整。

2025年1月24日,李民吉因“个人原因”辞去董事长职务,距离其续任第九届董事会董事长仅1个多月。

接替李民吉的杨书剑,带着27年北京银行(601169)履历的“专业化治理”标签而来。作为国内首位从董秘成长为行长的银行家,他深谙资本运作与公司治理。科技金融是其重点发力方向,在北京银行期间,他曾推动科技金融贷款年均增速超30%,服务2万家专精特新企业。他在华夏银行或会复制北京银行的“科技+区域”模式,“数字化转型不是颠覆传统,而是赋能传统业务”理念或将成为解题思路。

2024年以来,华夏银行在董事长更替前已启动核心管理团队的系统性调整,财务、合规、风险、科技四大关键岗位密集换防,新任负责人多具备跨区域或专业领域深耕背景。

2024年9月,杨伟接任财务负责人(CFO)。其职业生涯聚焦分支行经营与财务管理,曾历任昆明分行、北京分行、广州分行行长,熟悉区域银行业务特性与财务成本控制,在大型分行综合管理与资源调配方面积累了近20年经验。

2024年6月,杨宏正式出任首席合规官,成为国内银行业首批获监管机构单独核准任职资格的首席合规官之一。其履历显示,此前长期任职于国有大行合规与风险管理部门,参与过多次银行业合规体系重构项目,对监管政策落地与全流程合规审查有深入研究。

2025年2月,刘小莉接任首席风险官。公开信息显示,她拥有超过15年商业银行风险管理经验,曾在股份制银行总行风险审批部、信贷管理部担任高管,擅长房地产、地方融资平台等重点领域风险定价与压力测试模型搭建。

2024年12月,龚伟华接任首席信息官。其职业生涯深耕银行科技领域,此前任职于城商行科技部,主导过核心系统升级与数字化网点改造项目,在金融科技架构搭建与数据资产治理方面有实操经验。

这一系列调整触及银行经营管理的关键环节,新任负责人多具备扎实的实战经历,为后续战略推进筑牢了基础。资本困局的化解固然需要时间,但这支兼具专业积淀与实战能力的团队,有望为破局注入新动能,让市场看到华夏银行打破“重融资、轻回报”循环的转机与曙光。