当阳光电源储能系统业务以178.03亿元营收首次超越光伏逆变器134亿元营收,成为公司第一大收入来源时,这家全球光储龙头的“甜蜜烦恼”已然显现。

2025年上半年,阳光电源储能业务毛利率达39.92%,不仅远超光伏逆变器的35.74%。

尽管阳光电源凭借技术优势维持高毛利,但“两天赚一个亿”的狂欢背后仍隐忧犹存。亮眼数据的另一面,是国内储能市场的“割肉式”竞争:314Ah电芯均价接近0.3元/Wh,行业毛利率普遍跌破20%。

行业不断内卷的当下,阳光电源已经开始悄然寻找新的护城河。

价格战下的增长焦虑

8月25日晚间,阳光电源披露2025年半年度业绩报告。上半年,公司实现营业收入435.33亿元,同比增长40.34%;归母净利润77.35亿元,同比增长55.97%。毛利率从去年同期的32.4%提升到34.4%。2025年上半年,其光伏逆变器全球发货147GW,欧洲户用市场出货量同比激增翻倍。

但行业天花板已现,全球光伏装机增速开始放缓,价格战阴影下,逆变器毛利率持续承压。

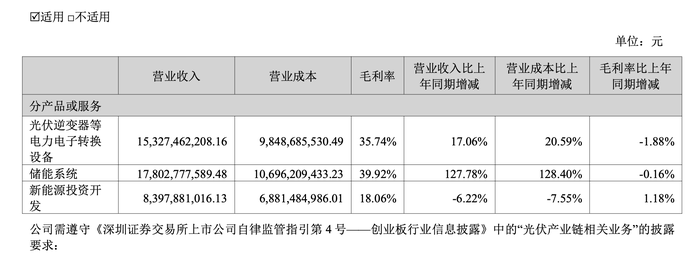

上半年阳光电源的成绩单在储能领域颇有建树。财报显示,2025年上半年,阳光电源逆变器业务上半年收入153.27 亿元,同比增长17%。储能系统业务收入为178.03亿元,同比增长127.78%,超过光伏逆变器业务成为公司收入的第一大来源。

阳光电源2025年半年度报告数据

然而,过去一段时间,储能价格战却硝烟弥漫。据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会产业数据库不完全统计,近一年来,314Ah电芯均价由0.4元/Wh下降至0.3元/Wh以下,280Ah电芯均价由0.35元/Wh下降至0.3元/Wh以下。

这场价格战再打下去就是互相“割肉”。

阳光电源2024年储能仍有36.6% 的毛利,但随着价格不断下探,储能业务的增长空间将会越来越小。

AIDC诱惑:万亿蓝海与技术跃迁

“阳光电源作为全球光伏逆变器的龙头企业,其积累的电力电子技术优势有望向AI电源迁移。”8月10日,华福证券在其最新的研报中指出。公司当前正在进行大力投入,包括团队扩充、新产品研发等。

AI 大模型已经把算力需求直接拉爆。IEA预测2030年数据中心用电量将会达到945TWh。

5月20日,阳光电源在深交所互动易平台信息中回应正在把握AIDC(人工智能数据中心)机遇, 且已于2025年5月13日设立子公司合肥阳光源智科技有限公司开展AIDC电源业务。

阳光电源的突围路径逐渐清晰:依托其在光储领域积累的电力电子技术,将电芯、PCS(变流器)、EMS(能源管理系统)的“三电融合”能力迁移至AI电源赛道。

AIDC(新一代智算数据中心)即Artificial Intelligence Data Center,不是传统机房的简单扩容,而是一座为千亿级参数大模型量身定制的“算力发电厂”。换句话说,AIDC是AI时代的“新基建”,而阳光电源试图成为这座电厂里“发电机”的最大供应商。

据一些行业人士透露,阳光电源的AIDC 事业群大概 120 人,核心成员来自台达、伊顿等 。首批整机已于6月20 日下线,7月开始在美国弗吉尼亚州和得克萨斯州的两家 Top3 云厂商并行测试。

公司 AIDC电源的业务布局和团队建设是高起点定位,重点瞄准海外市场。8月25日,一份流传甚广的阳光电源内部交流会进一步确认了阳光电源高层正在酝酿转型。

“据说公司已经拿到了与维谛(英伟达核心供应商)在下一代HVDC(高压直流供电系统)方向的明确合作。”一位接近阳光电源的人士也表示,“目前产业调研反馈的信息看,独家合作的概率极大,除了维谛以外,meta、谷歌等客户也都在接触过程中。”

爱建证券预计:2025–2027 年归母净利润分别为142 /154/163 亿元。

阳光电源在AIDC的布局并非对光伏的否定,而是公司光储融合的自然延伸。一位行业分析人士透露,AI数据中心需配套储能调频、微电网支撑,而阳光电源的“光储充一体化”方案已在全球有大约300多个项目落地。通过切入AIDC电源,公司试图构建“光伏发电-储能调峰-AIDC供电”的闭环生态。

突围路径:全球化+生态重构

阳光电源副总裁徐清清强调:“电芯迭代必须从场景倒推——客户需求、电网调度规则、运输标准缺一不可。”这种系统化思维,恰是传统电源厂商的短板。

在产能布局上,阳光电源展现出“以战养战”的策略。其合肥二期工厂预留了部分产能用于AIDC电源生产,预计2026年形成规模化供应能力。

这一决策基于对全球算力基建产能缺口的预判。据彭博新能源财经测算,2025—2030年全球AI电源需求年复合增长率将达68%,而现有产能仅能满足35%。

但产能落地面临现实挑战。美国《反强迫劳动预防法》(UFLPA)的审查阴影下,美国《通胀削减法案》(IRA)推动下,宁德时代等竞争对手加速在美设厂。据统计,此项政策已吸引超400亿美元绿色投资,这些产能未来进入也会挤占掉阳光的一部分份额。

此前,阳光电源已经将一些产能落地到了泰国,如果美国未来将关税政策进一步延伸至东南亚生产基地(如泰国工厂),将导致阳光电源海外制造成本上升。

一位供应链高管坦言:“即便我们在马来西亚新建产线,美国海关对‘中国基因’部件的界定仍存在不确定性。”

“光储融合的技术优势难以直接复制到AI电源领域。”一位券商分析师指出,AI电源对电芯的极端环境适应性(-40℃至60℃稳定运行)、智能监测能力(实时故障预警)提出更高要求,而阳光电源的BMS(电池管理系统)尚未通过Meta的EMI测试。

这场豪赌的终局,正在重新定义中国科技企业的全球化路径。

(吕天玲实习生李佳依)