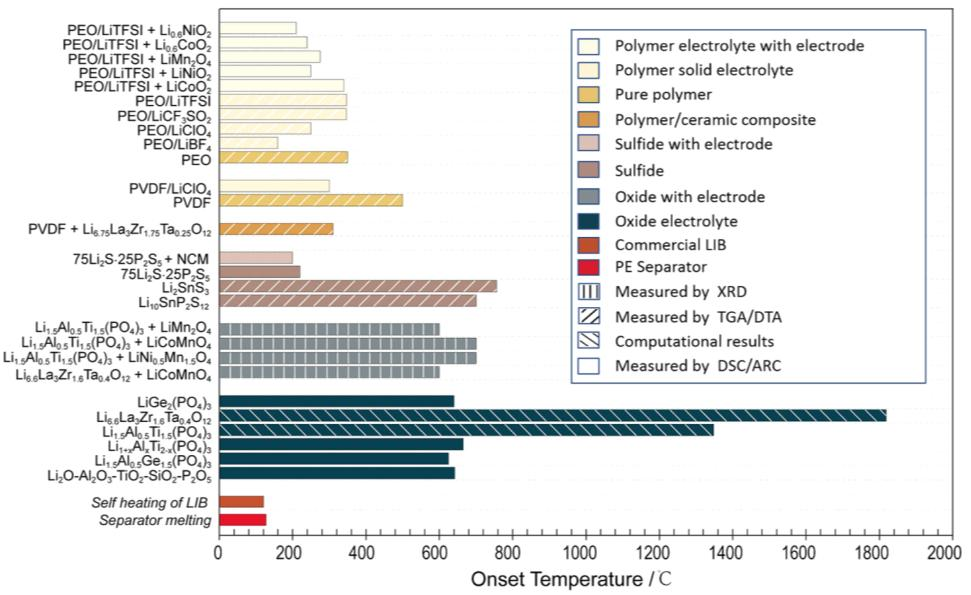

固态电池被视为锂电的下一代核心技术,安全性、能量密度与寿命均显著优于传统液态体系。其本质是以固体电解质替代液态电解质,同时取消隔膜,从根源上降低易燃、漏液等风险,热稳定性大幅提升(部分无机固态电解质耐热可达1000℃且不燃不腐蚀)。能量密度方面,全固态方案易于实现350–400Wh/kg以上,超过液态电池约300Wh/kg的上限,因此被广泛看作未来电动汽车与电网储能的关键技术底座。

当前固态电池按电解质形态和液态含量不同,分为半固态、准固态和全固态三个阶段。

半固态仍含约5–10%液态成分,常用“固态电解质涂覆+凝胶/聚合物”,既增安全与比能,又可沿用大部分现有工艺,成熟度最高、量产在前;卫蓝新能源、清陶能源已用“氧化物+聚合物”复合体系实现装车。

准固态进一步减少液态,使性能继续提升,是从半固态迈向全固态的过渡。

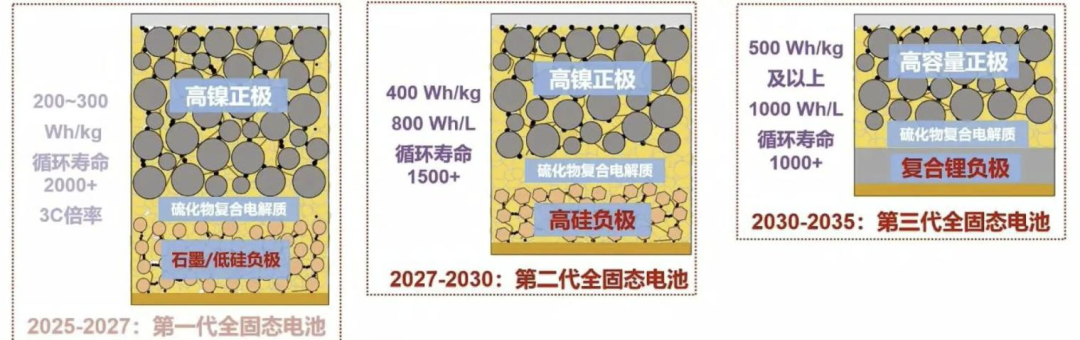

全固态完全依赖固体电解质传导离子,被视为终极形态,当前处于中试,按主流路线图:2025年起中试线建设,2026–2027年小批量装车验证,2028–2029年再看规模化量产;2027年前后有望出现首批全固态量产上车。2030年,固态电池有望在动力电池出货中取得约10%的渗透率,市场需求超过600GWh,对应市场规模超2500亿元。

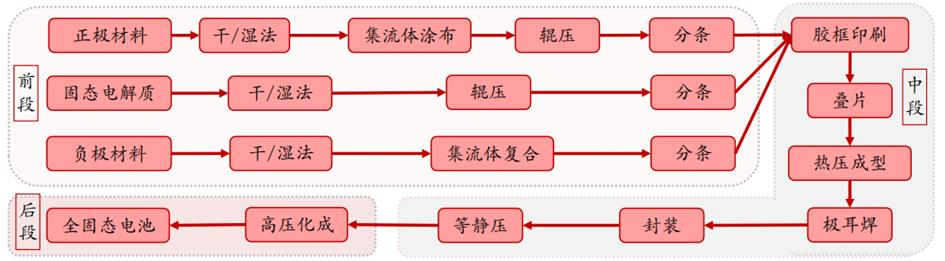

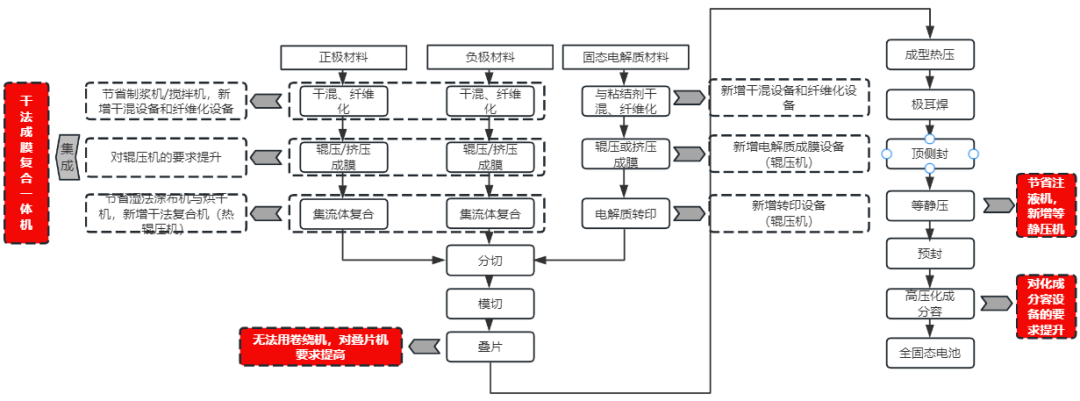

图:全固态电池生产流程图

应用增量明确:

电动汽车将率先放量,固态路线同时解决“里程焦虑”和安全痛点。宁德时代已发布500Wh/kg级“凝聚态电池”,宣称15分钟充80%、整车续航1200公里级;在–30℃低温下固态容量保持率可达80%(液态仅约50%)。

低空出行(eVTOL)与人形机器人是重要增量。eVTOL对电池提出≥400Wh/kg、高安全与长寿命的组合需求,固态契合度高;人形机器人受限于续航、重量与极端工况安全,固态的高比能、不燃、长寿命具备天然优势。CIBF2025展会上,面向低空经济的固态方案已成展示重点。

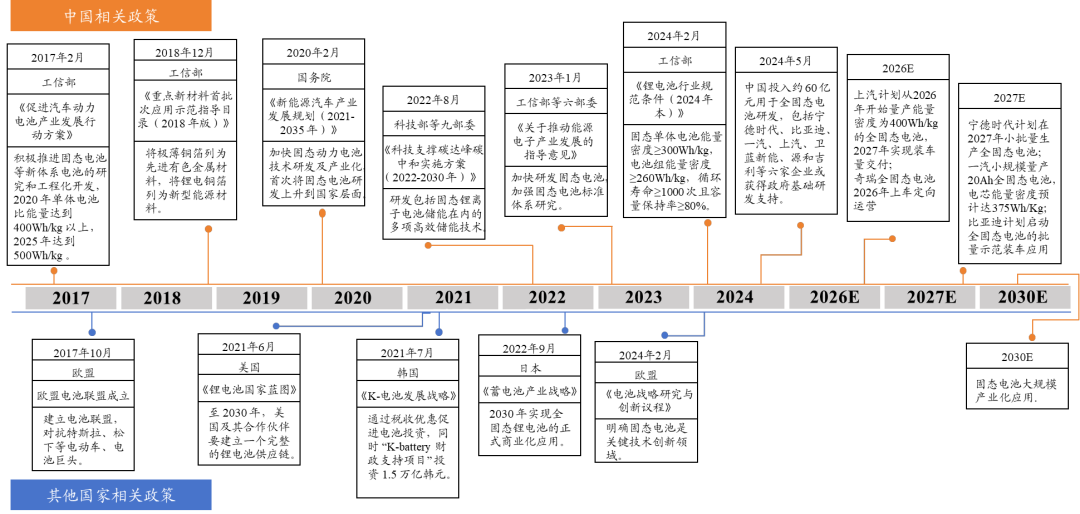

政策驱动同步加码:

日本最早押注全固态,政府投入超2000亿日元,目标2030年商业化、500Wh/kg。

韩国氧化物与硫化物并行,推税抵与里程碑应用,目标2030年搭载。

欧洲以聚合物为主并布局硫化物,德国等国集中国家级研发投入。

美国由能源部牵头资助多路线,初创+车企协作,同样瞄准2030年前后500Wh/kg。

中国从市场驱动转向政策与资金并进:2020年起将固态纳入重点方向,2023年提出加快标准体系,2024年拟由相关部委组织约60亿元专项,面向硫化物、聚合物等七大课题,涉及宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝、吉利等。政策与资金将显著提速攻关与中试。

一、上游产业

固态电池上游主要包括电池材料环节,涵盖固态电解质、正负极材料以及其他关键辅材。材料技术的突破对固态电池性能和成本至关重要,众多企业正围绕这些领域开展研发布局。

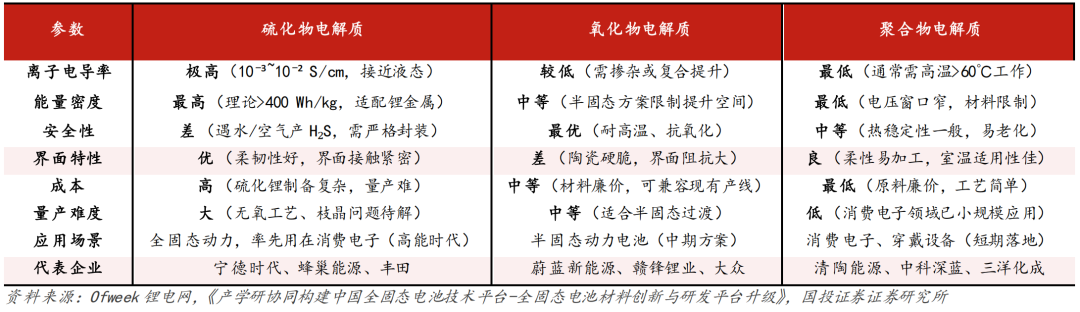

固态电解质

固态电解质三大体系并存,技术路径多元。电解质是固态电池的核心材料,决定离子传导效率和电池性能。目前固态电解质主要有氧化物、硫化物和聚合物三大体系,各有优劣并适用于不同路线:

氧化物电解质(典型代表:LLZO〔氧化物石榴石〕、LATP〔NASICON型〕等):化学稳定性高、不燃不爆,安全性能突出,对环境湿度不敏感,材料来源广泛。然而氧化物为无机陶瓷,离子电导率相对偏低,界面刚性接触不良,需通过掺杂和纳米化等手段提升离子导电率和界面性能。

目前氧化物技术进展较快,成为不少固态电池初创企业的首选路线。比如,美国QuantumScape公司专注氧化物陶瓷隔膜技术,与大众集团旗下电池公司合作加速产业化,计划2025年实现更高批量样品生产。

国内辉能科技(ProLogium)亦采用氧化物路线,与奔驰合作建设固态电池产线,全球首条量产线已于2024年投产。目前氧化物路线参与者主要是初创电池企业,通过与车企绑定共同推进,其中卫蓝新能源于2023年6月向蔚来汽车交付了半固态电池产品,计划2027年量产全固态电池。

总体而言,氧化物固态电解质技术成熟度较高、推进较快,但未来需进一步提高离子导电率以满足大电流充放需求。

硫化物电解质(典型代表:硫化锂+硫化磷等合成的LGPS、Li₂S-P₂S₅体系等):室温离子电导率可达10⁻³~10⁻S/cm量级,接近液态电解液水平,界面接触良好,被视为性能最优、潜力最大的电解质体系。然而硫化物技术挑战极大:材料对水分极其敏感,易生成有毒气体(H₂S),对制备环境要求苛刻;同时原材料硫化锂(Li₂S)成本高,占硫化物电解质成本近半,是降本关键。

目前硫化物全固态尚未成熟,研发主力集中在日、美、韩等国的大企业,如日本丰田、本田,美国初创SolidPower等,中国的宁德时代、比亚迪也在积极攻关硫化物路线。

宁德时代自2016年即布局硫化物固态电池研发,现有超过1000人的研发团队,2024年已完成20Ah全固态样品验证,计划2027年小批量生产。

比亚迪则预计2027年推出搭载全固态电池的高端车型,实现小批量装车,到2030年推广应用。

硫化物路线商业化潜力巨大但攻关难度高,其突破将显著提升固态电池综合性能。为支撑硫化物路线,关键原料Li₂S的规模化生产正提速:日本出光兴产公司在政府支持下投资约213亿日元建设年产1000吨硫化锂工厂,计划2027-2028年量产,优先供应丰田的全固态电池项目。

随着大规模产能投建,硫化锂价格有望大幅下降:预计将从当前约100万元/吨降至2030年的30万元/吨,显著降低硫化物固态电池成本。

聚合物电解质(典型代表:PEO、PAN等基体+锂盐复合):兼具良好的柔性和可加工性,材料不燃且环境稳定,便于与现有工艺兼容,是最早实现小规模应用的固态电解质。

表:固态电池电解质三大路线

聚合物电解质安全性佳、易于制备,但离子电导率偏低(室温一般仅10⁻⁵~10⁻⁴S/cm),难以满足高倍率充放要求。目前通过添加增塑剂、陶瓷粉体或与无机固态电解质复合等手段可提升其导电性能。

聚合物路线技术门槛相对较低,在半固态电池中已有所应用,欧洲企业(如法国Bollor)曾率先将聚合物固态电池用于电动公交车。但聚合物体系上限受限,完全依赖其实现高能量密度有较大难度。

目前聚合物路线的参与方多集中在欧美科研机构和企业,用作过渡或辅助手段,例如美国初创IonicMaterials专注于聚合物电解质开发,并与多家厂商合作探索应用。

总体来看,聚合物固态电解质技术成熟、易量产,但需要与其他体系结合以突破性能瓶颈,通常作为半固态或复合电解质的一部分出现。

此外,还有卤化物电解质(如氯化物体系)等其他新型路线在研究中,例如日本松下电器正开发卤化物固态电池。但这类路线目前关注度相对较少,在此不作展开。

各体系电解质之间出现了融合发展的趋势。为了兼顾性能与可制造性,不少企业采用复合电解质方案:如卫蓝新能源、清陶能源等公司在半固态电池中采用“氧化物+聚合物”复合体系;未来还有“氧化物+卤化物+聚合物”的多元复合技术路径探索。通过将无机固体与聚合物有机结合,既提高离子导电率又保持一定柔韧性,以平衡性能和工艺的需求。这种多路线协同布局也是产业主流策略,很多厂商在氧化物、硫化物、聚合物多线并举。

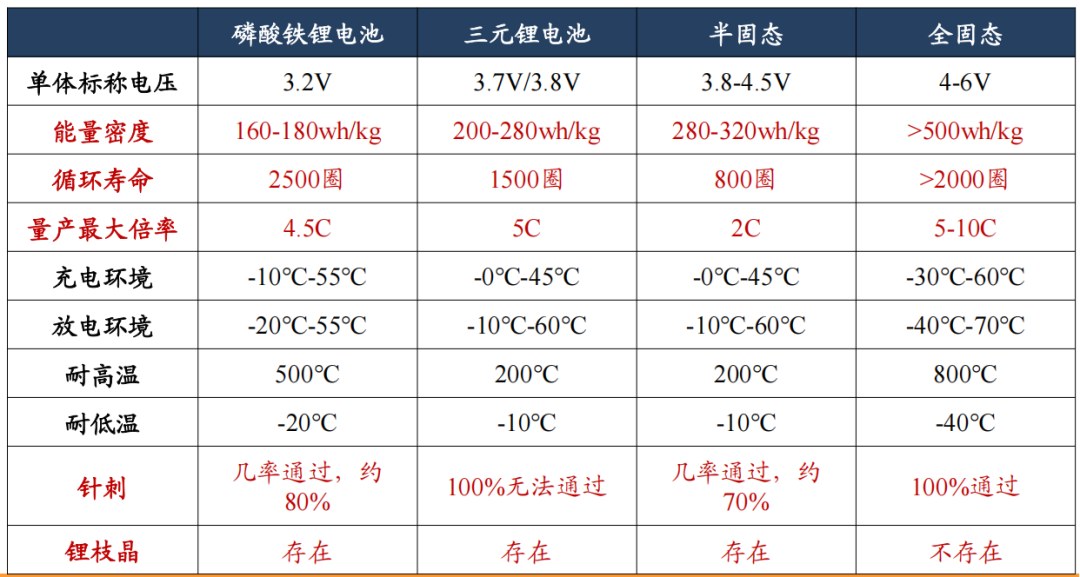

表:各类电池对比

正负极材料

负极材料:从石墨、硅基到金属锂,实现更高比容量。固态电池负极材料正经历升级迭代。目前商业电池主要使用石墨负极,但石墨理论容量有限。为了提升能量密度,中短期业界倾向于硅基负极:在石墨中掺入一定比例的硅,以利用硅高达4200mAh/g的理论容量。

硅碳负极可在现有液态电池中将能量密度提高10%-20%,在半固态/准固态电池中也被广泛采用。然而硅在充放电过程体积膨胀明显(可达300%以上),循环寿命受到影响。

图:固态电池将向高容量正负极迭代,预计金属锂负极&高容量正极将成为行业终局

固态电池中引入硅负极需要固态电解质的机械限制作用和一定的粘弹性来缓冲应力。相较而言,金属锂负极被视为终极方案,其理论比容量极高(3860mAh/g)且电位低,可将电池能量密度推向极致。

固态电池由于无可燃液态电解质,有望更安全地使用锂负极并抑制枝晶生成,从而实现“锂金属电池”的愿景。然而锂负极目前仍面临沉积不均匀、界面稳定性等难题,需要在固态电解质界面添加涂层或采用特殊结构(如预制锂箔、3D多孔锂等)来提升循环寿命。

许多企业已经在尝试金属锂负极:如欣旺达于2024年通过采用金属锂负极,将全固态电池单体能量密度提升至500Wh/kg,并计划2027年完成能量密度>700Wh/kg的全固态电池样品。

正极材料:高镍三元主导当前,富锂锰基展望未来。固态电池对正极材料的要求同样指向更高能量密度。

现阶段,高镍三元(如Ni含量≥80%的NCM811等)仍是动力电池提升能量密度的主要路线,预计在固态电池时代也将率先受益。

高镍材料在固态电池中兼具高比容量和高电压,不过需要固态电解质对其表面进行包覆改性,以改善界面稳定性和循环性能。

一些材料厂商已与固态电池企业合作开发正极包覆技术,如当升科技携手卫蓝新能源研发正极-电解质复合材料体系,将全固态电池循环寿命提高到2500次以上。

未来,富锂锰基正极(富锂层状氧化物)因具备更高的比容量和更低成本,被认为是下一代方向。富锂锰基材料可实现>300mAh/g的容量,但存在首次效率低和稳定性问题,需要固态电解质的配合来发挥优势。

其他辅材

导电剂、锂盐等同步升级。在固态电池中,由于缺少液态电解质的离子和电子传导作用,导电剂等辅材的作用更加关键。比如,碳纳米管(CNT)因导电性能优异且可形成高效导电网络,非常适配膨胀较大的硅基负极,被视为固态电池的关键辅助材料,预计未来在固态电池中的用量和重要性将显著提升。

国内已有企业在导电剂领域深耕,为硅基负极和固态电池提供定制化解决方案。另外,锂电池电解质中的锂盐(如LiPF₆等)在固态电池中可能被新型锂盐替代,以适应固体介质,例如用于硫化物电解质的LiFSI、用于聚合物体系的LiTFSI等,这些基础材料的纯度和成本也会影响固态电池的性能与制造成本。

锂资源方面,全固态电池往往需要更多的锂(金属锂负极、富锂正极等都会增加单Wh耗锂量),这对上游锂矿资源供应提出更高要求。

掌握锂资源的企业在固态电池时代将具备一定优势,比如赣锋锂业拥有全球锂矿供给,并布局从锂化合物、电解质到固态电池样品的完整链条。

总体而言,随着固态电池推进,上游材料领域将出现全方位的升级,企业纷纷在电解质、正负极材料及辅材环节提前布局,以抢占技术和市场先机。据统计,目前国内参与固态电池材料研发的企业众多,涵盖锂盐、电解质、正极、负极、隔膜涂覆、导电剂等各个细分领域,形成群雄并进的局面。

代表性企业举例

上游材料环节中,不少公司已取得突破或具备独特优势。比如,在固态电解质方面,上海洗霸率先实现LLZO氧化物电解质的吨级量产,良品率达98%,粉体成本较进口产品降低约60%,并成为比亚迪半固态刀片电池项目的独家供应商,计划到2025年扩产至2000吨/年产能(占国内氧化物电解质市场约40%)。

硫化物电解质领域,天赐材料作为电解质龙头,已占据全球硫化物电解质前驱体约60%的市场份额,产品供应给宁德时代、辉能科技等企业;其量产工艺成本相较日本企业低约40%,有望在硫化物路线降本中持续受益。

正极材料方面,当升科技深耕高镍正极,量产Ni含量≥95%的单晶三元正极材料,并与卫蓝新能源合作开发正极-电解质复合技术,助力提升固态电池循环寿命。

负极材料领域,贝特瑞等公司在硅碳负极方面领先业界,并储备锂金属负极技术。

导电剂方面,天奈科技等碳纳米管企业为高性能电池提供关键导电材料,在固态电池市场空间广阔。

资源端的赣锋锂业、锆材料供应商东方锆业(全球50%高纯氧化锆产能,用于固态电解质原料)等,也通过垂直布局掌控上游资源,在固态电池产业浪潮中建立竞争壁垒。

二、中游产业

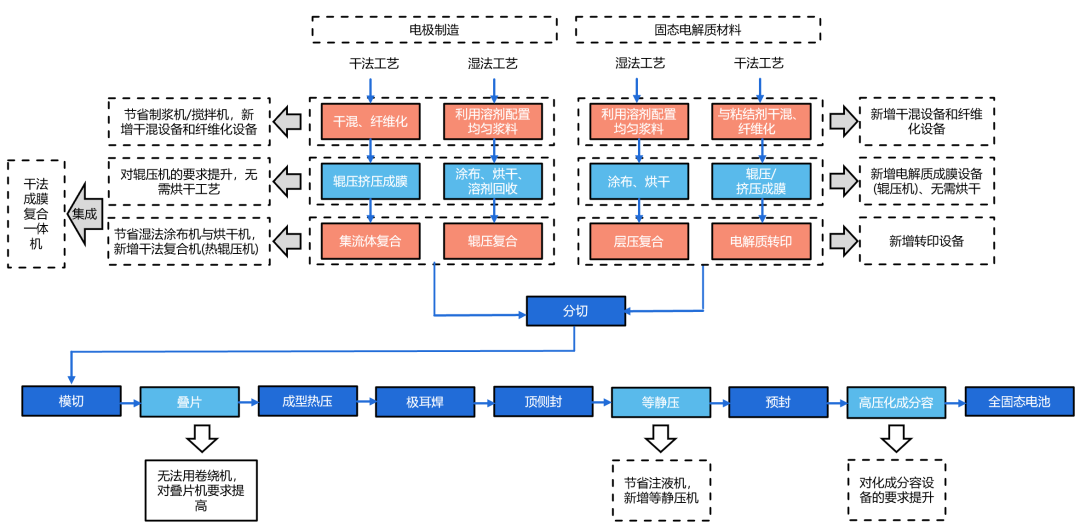

固态电池的制造从前段到后段均有显著变化,既带来技术挑战,也孕育设备机会。

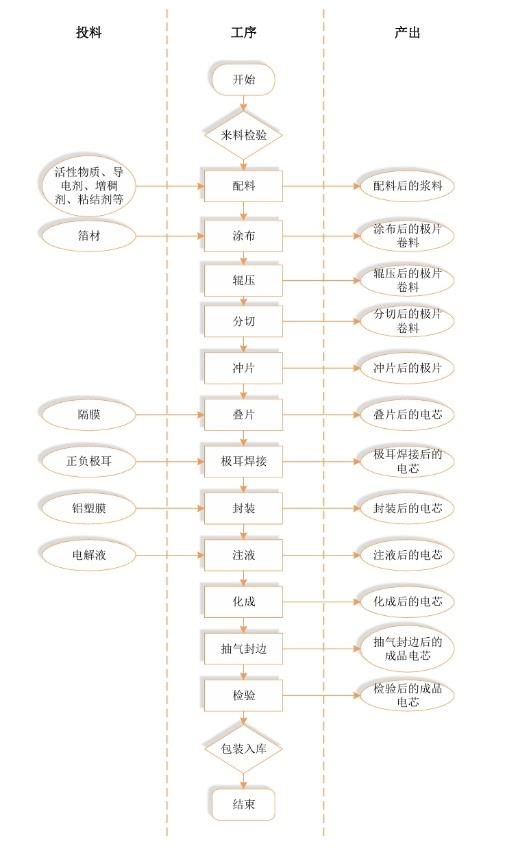

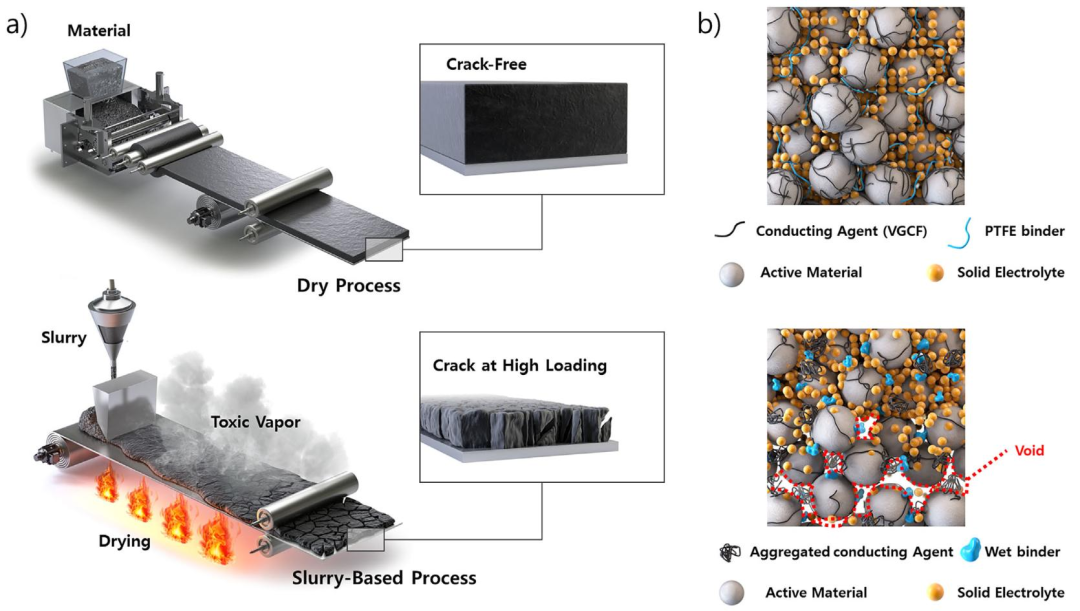

前段(电极与电解质膜):以干法工艺为主。传统液态要“浆料—涂布—烘干”,固态更倾向把活性物、导电剂、固态电解质粉体与少量粘结剂干混—干涂—压延,不再使用溶剂与烘干,可显著降耗与场地(干电极可节省40%以上空间)。局部聚合物体系仍会采用“湿法”成膜,但产业共识是“干法为主、湿法为辅”。这要求高效混料(双螺杆/纤维化)、高精度干涂与高压力辊压,尤其辊压要显著降低固固界面阻抗。

中段(电芯装配):从卷绕转向叠片,同时引入胶框印刷与等静压。胶框在每层极片周边形成树脂“框架”,用于定位与隔离,保证叠片严密贴合并降低短路风险;等静压在密闭腔体内施加各向均匀高压(冷或温热),进一步消除空隙、改善固固接触。这套组合可显著提升离子通道连续性与一致性。

图:电芯主要制造流程图

后段(封装与化成):封装可沿用方形或软包,但化成需在更高外压下进行,行业报道从液态常见的3–10吨提升至60–80吨,以优化界面接触与界面膜。固态无游离可燃液,相对安全,但界面稳定化时间更长,对化成分容设备的精度与耐压能力要求更高。

设备投资与放量:在当前中试阶段,每GWh产能对应新增设备价值量高达约56亿元;待大规模量产后,效率与通用性提升,单位投资密度有望降至约2.5亿元/GWh。若到2029年全球新增全固态产能80–100GWh,则新增设备市场规模>200亿元。因此,前中段关键设备很可能成为固态产业化初期的率先受益环节。

代表性设备与企业:

干法前段:高效混料与干涂/成型是核心。宏工科技在纤维化混料用于固态粉体均混,纳科诺尔推出干法单/双面成膜一体机,并在高压高精度辊压上领先,配合电池厂定制开发。

图:全固态电池制造工艺流程及其设备变化(完全干法工艺)

装配环节:叠片机替代卷绕,要求更高定位精度与节拍;胶框印刷为新增工序;等静压设备(如Quintus)已有成熟方案,国内设备商(如先导智能)也在定制研发;联赢激光在极耳与封装激光焊需求放大中受益。

高压化成:杭可科技等在高压化成柜上与电池厂联合验证,以适应60–80吨化成环境。

整线与头部设备商:

先导智能已打通固态整线方案,交付中试线整线设备,参与宁德时代、丰田产线设计,固态专用涂布机精度±1 μm并提供专用封装设备。

赢合科技前段积累深,干法与湿法双路线布局,已交付中试设备。

利元亨完成整线工艺布局,在硫化物路线向广汽交付试生产整线。

曼恩斯特(MANZ中国)聚焦干法电极设备,已在多家客户验证。

先惠技术与固态先行者共研辊压;**华亚智能(冠鸿)**在前段装备卡位。

三、下游产业

1、新能源汽车仍是最大市场。全球车企与电池厂同步推进:

日本:丰田获经产省认证支持,在日本建线,规划2027–2028年商业化,提出10分钟充电续航1000公里目标;本田亦深度投入。

欧洲:大众PowerCo+QuantumScape深化合作,规划40GWh固态产能许可;宝马+SolidPower试产样品,预计2030年前量产车型;奔驰与Factorial合作在EQS原型车上做1000公里实测。

美国:福特+SolidPower,目标2026年推出搭载车型。

韩国:现代+Factorial,2025年有望展示搭载原型。

综合判断:2025–2030年是从示范到商业化的关键期,先上高端再向中端渗透,2030年渗透约10%。固态的上车还会改变车—电关系,促成新一轮分工与议价重构。

2、储能将在2030年后逐步打开。全固态的高安全与长寿命适合电网调峰、备用等场景,尤其在极端环境(沙漠高温、无人站点)优势突出。丰田、三菱已做家庭/电网侧试验,国内亦将其列为重点方向。随着成本下行,大型储能有望逐步采用固态。

3、低空出行(eVTOL)更早受益。eVTOL所需≥400Wh/kg、极高安全与寿命的三高组合,固态匹配度极高。赣锋锂业计划2025年向eVTOL交付500Wh/kg全固态样品,宁德时代凝聚态路线也明确指向载人飞行器。2025年深圳的国际低空出行大会预计将集中展示固态/半固态样机。

4、人形机器人与可穿戴:固态可在–40℃至60℃宽温运行,不漏液、不易燃,能以更低重量提供更长续航。国内广汽GOMATE已用固态进行测试,行业普遍推测Tesla Optimus等后续会采用固态。高端穿戴、植入式医疗因安全与微型化也有潜力。

5、军工与航天等高安全场景同样关注固态,尽管体量不大,但验证标准严苛,示范意义强。高端无人机、电动工具等消费电子亦可在成本可接受的前提下获益于更长续航与安全性。

四、多路并进

固态竞争已具全球性:

日本、韩国以材料与工艺积累见长,丰田、本田、松下、LGES、三星SDI、SK On在硫化物/聚合物/氧化物多路线下注,配套政府资金与联合研发。

中国以完整产业链与工程化能力取胜,宁德时代、比亚迪重兵投入,国轩、卫蓝、清陶等新锐创新活跃,多路线并举。

欧美初创(QuantumScape、SolidPower、Factorial、SES等)技术前沿、反应灵活,同时背靠大众、宝马、奔驰、Stellantis、通用等整车资金与场景。

跨国联合趋势增强,如大众牵头的固态协作网络整合多方资源;车企与中国电池巨头也探讨共同开发。未来很可能形成国际化供应链:材料全球化、电芯按区域本地制造、整车深度定制,同时各国会出于产业安全考虑推动本土化配套。

政策仍是重要推手:日本48.5亿元人民币级别的项目补助、美国DOE资助与IRA税抵、欧洲委员会重点计划、以及中国60亿元专项,都会降低企业研发与首产风险,吸引社会资本进入,形成“研发—中试—示范—放量”的正循环。地方政府(如厦门、常州)也通过产业基金引入项目,推动中试线与示范车加速落地。

五、发展趋势

技术演进路径清晰:液态 → 半固态 → 准固态 → 全固态。短期半固态率先商业化(如蔚来ET7 150kWh),2–3年内在乘用车小规模装车;准固态(如国轩“金石电池”)以525Wh/kg级样品冲刺全固态性能;2025–2030年全固态完成中试到量产的跨越,2027年前后出现小批量上车。路线不会一刀切,硫化物、氧化物、聚合物可能在不同车型与场景并存,最终胜出取决于性能×成本×制造性的综合分数。

如果硫化物在2027年前跨过成本与稳定性瓶颈,凭性能优势有望率先占据高端车型;若进展不及预期,氧化物/复合可能以更快成熟度先铺开。

渗透率与影响:2023年固态渗透不足0.1%,2025年起多家中试线投产,2027年前后产品逐步落地,2030年渗透约10%,2035年后在成本显著优化前提下有望>50%。产业影响链条极长:

新能源汽车性能跃升,续航焦虑与安全隐患显著缓解,带动高端长途更快电动化;

储能安全上台阶,事故风险下降,支撑新型电力系统更大规模纳储**;

产业格局重排:传统液态时代的强者若不跟进固态,可能被后来者超越,掌握固态核心的企业则有望跨越式成长;

环境与可靠性改善,减少事故导致的污染与停电风险;

用户体验提升:更安全、更长续航、更耐用的电动产品加速普及,从汽车到机器人再到可穿戴,能源底层将逐步固态化。

尾:

把液态换成固态,不是把电解液替换那么简单,而是重建材料—工艺—设备—应用的全栈体系。

上游用更干净的原料与更清晰的标准夯实地基,中游把配方、结构与制造拉到可量产的精度,下游用更高安全与更高比能打穿更多场景。

接下来三类方向最值得紧盯:

其一,食品级思维的安全与质量对应到电池就是对原料纯度与可追溯的极致;

其二,围绕健康管理的类比放到电池就是界面稳定与寿命治理的体系化;其三,真正能提升照料效率与安心感的工程化落地,对应到固态就是干法+叠片+高压化成的协同与良率爬坡。随着银发社会带来的安全诉求、以及AI与机器人对续航和体积的新要求,这条产业链会同时变“厚”(更多环节深耕)也变“长”(更多应用外延)。

可以有把握地说,2025–2030年是固态电池由概念走向规模的决定期。工程问题逐一解决之后,一个更安全、能量密度更高的新电池时代,将以稳步而清晰的节奏到来。

$比亚迪(SZ002594)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $国轩高科(SZ002074)$ #炒股日记# #复盘记录# #社区牛人计划# #机构看好固态电池!产业迎爆发期#