你是什么时候成为“深圳人”的?

是拖着行李箱,在深圳北站看到那句“来了就是深圳人”标语时?是来深求职,住进应届毕业生15天免费公寓时?还是怀揣创业想法,拿到免租办公场地钥匙时?

深圳,一座少有“深圳人”的城市,亦是一座全都是“深圳人”的城市。

45年,数以千万计的人从四面八方来到深圳逐梦,从基建工程兵、“三来一补”打工潮,再到电子信息产业吸引大学生、工程师、金融从业者涌入,再到如今的归国科学家、“北上”创业港青、高新技术人才,一次次的产业升级,带动了深圳一波波的人口变迁。

深圳市统计局数据显示,1980年深圳常住人口33.29万人,人均地区生产总值仅835元;2024年人口规模发展为1798.95万人,人均地区生产总值提升至20.57万元。

45年,深圳经济特区用GDP年均增长18.8%的奇迹,将“三来一补”的缝纫机声,谱写成驱动AI、机器人的代码雨。

深圳的“逐梦人”永远在路上——他们带着不同乡音,却共享一种精神基因:敢闯、敢试、敢为天下先。

今年8月,A股“果链一哥”、市值超3000亿元的立讯精密向港交所递交上市申请。若顺利,立讯精密将是今年下半年港股最大IPO之一。

立讯精密创始人王来春则是第一代“深圳人”——厂妹。

20世纪80年代,王来春初中辍学来到深圳。彼时深圳经济特区建立不久,大量港澳台资、外资涌入深圳,“三来一补”工厂里,厂工来自全国各地。

粮票制度的突破是深圳给外来打工者的第一个惊喜。当时全国还在实行粮食统购统销,但深圳率先改革,外来务工人员可以用粮票兑换粮食,也可直接在市场上购买,这为大量劳动力涌入扫除了物质顾虑。

1988年,王来春进入富士康成为线装事业部一名厂工,靠着艰苦奋斗与不断学习,从普通员工中脱颖而出,做到了管理数千人的“内地员工最高职位”。

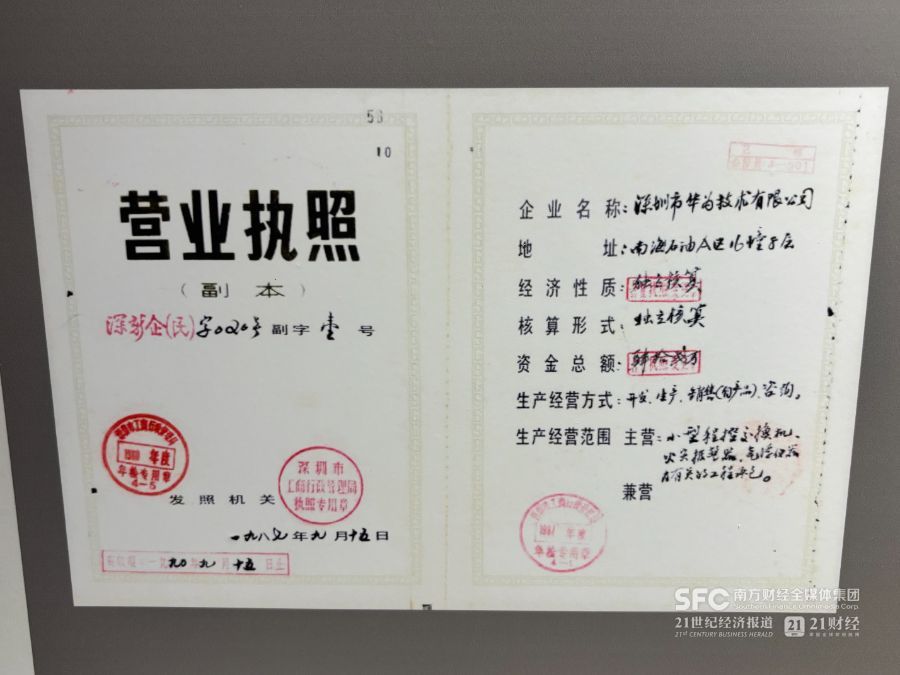

当王来春在流水线上忙碌时,1987年,43岁的任正非在深圳湾畔的两间简易厂房里创办了华为。深圳市档案馆存有一张微微泛黄的营业执照,企业名称:深圳市华为技术有限公司,注册资本只有2.1万元。

看似简单一张执照,实为时代的突破性创新。1987年深圳市政府出台《关于鼓励科技人员兴办民间科技企业的暂行规定》,鼓励高科技人员以技术专利、管理等要素入股。华为之外,不到一年时间,深圳共批准兴办民营企业104家。

1995年,王传福在深圳注册比亚迪公司,从做电池起家,后来毅然转型汽车制造。当时没人能想到,这家小公司未来会成为新能源汽车全球领跑者。

1999年,32岁的王来春毅然决然离开了富士康,十年工作,她看到了中国本土制造的升级机遇,决定与哥哥王来胜共同收购中国香港立讯公司,干起老本行——连接器生产。谁又能想到,这家从代工起步的小企业,日后将成为市值千亿的苹果供应链巨头。

这些“弄潮儿”的故事,构成了深圳最初的底色。华强北则是这个时代的地理标志——从最初生产电子元件、音响设备,到后来成为全国最大的电子元器件集散地,华强北书写了“中国电子第一街”的传奇,无数小老板在这里攒机、组装,然后发往全国各地。

截至2000年,深圳常住人口已达到701.24万人,二十年增长了二十多倍。完成了“原始积累”,一个新的时代大潮即将袭来。

高交会上的寻机者

1999年,中国加入WTO前夜,深圳举办多年的“荔枝节”换成了一个全新展会——中国国际高新技术成果交易会(简称“高交会”)。

马化腾的事业转折点就发生在1999年首届高交会上。彼时,腾讯创立才一年,OICQ(QQ的前身)第一个版本上线,不到9个月注册用户就突破100万,但公司账面仅有1万元现金。

是寻求增资,还是把腾讯卖掉?陷入抉择的马化腾,抱着改了66次、二十多页的商业计划书跑遍高交会偌大的会场,意外拿到了腾讯发展史上至关重要的第一笔220万美元风险投资。

深圳不只有春天的故事,还有秋天的故事。每年秋天,全世界目光聚焦深圳,这里展示着最前沿的科技,也连接着资本与创新,高交会成为深圳创新创业的催化剂。

2006年第八届高交会,26岁的汪滔同样找到了自己的机遇。

当时无人机还只是少数极客的玩具,汪滔却看到了其在航拍领域的巨大应用前景,在深圳城中村一间20平方米民房里创立了大疆。高交会上,汪滔带来一架小直升机模型,“DJI自主驾驶直升机系统”首次收到了订单。

到2010年前后,伴随着互联网技术的迅速发展与普及,创客文化风起云涌,北京车库咖啡、深圳柴火创客空间等新型孵化器接连诞生。

如何让更多创意验证落地?高交会之外,深圳那时还推出了一系列创新创业赛事与孵化计划,南山区“创业之星”大赛就极具代表性。

2013年,33岁的麻省理工学院博士黄源浩学成回国,来深创办奥比中光。彼时,3D视觉感知技术在国内是一个绝对新鲜的事物,“投资人不了解,都不敢投钱。”

同在2013年,黄源浩带着奥比中光参加“创业之星”大赛,一举拿下企业组优胜奖,资本循声而来。几年后,奥比中光成为继苹果、微软、英特尔后,全球第四家、亚洲第一家可以量产消费级3D传感器的企业。

这十几年,华为也迎来快速发展期。2005年至2015年,华为研发投入累计超过2400亿元人民币(370亿美元),近8万名研发人员和遍及全球的16个研发中心,确保了华为在技术和市场上的持续领先。

华为、中兴等头雁身后,是大批伴飞的雏雁,形成了大中小企业共同发展的“雁阵式”布局。

深圳的产业升级带动了人口结构的变化。据深圳市统计局数据,2015年末全市常住总人口1137.89万人,具有大学(大专及以上)教育程度的人口达257.93万人。与2010年相比,每10万人中具有大学教育程度的人数由17644人上升为22668人。

深圳从“制造”向“智造”转型,五湖四海的软硬件工程师成为继产业工人之后,最受深圳欢迎的人才。

向“海”逐浪的探索者

2014年,在深圳一间局促的仓库里,四个年轻人围着一台造型奇特的打印机屏息凝神。当第一个完整的3D打印模型缓缓成型时,没有人会想到,这家名为创想三维的企业,将在数年后成为全球消费级3D打印领域的翘楚,产品远销140多个国家和地区,并于近期冲刺港股IPO。

这正是深圳企业“出海”的缩影。如今,一批深圳品牌已在国际市场上崭露锋芒。

大疆率先打破僵局,其消费级无人机迅速占领全球市场,目前已占全球无人机市场70%以上份额;传音以非洲为支点,以970万部出货量占据51%市场份额,排名第一,意味着在非洲每两部手机里,就有一部是传音。

更令人惊喜的是,一批后起之秀开始在细分领域展现惊人创新力:云鲸智能的扫拖机器人增加了智能温控拖布、防缠绕滚刷等一系列创新功能,企业去年海外市场收入同比飙涨近700%;拓竹科技以消费级的价格提供了接近供应级性能的产品,成为全球桌面级3D打印机行业龙头;雷鸟创新的X3 Pro产品内置通义独家定制大模型,成为全球首批支持可视化Live AI交互的AR眼镜……

从无人机到智能手机,从3D打印到AI眼镜,深圳出海企业不再满足于简单的代工生产或价格竞争,而是通过技术创新和品牌建设,直接在全球市场与苹果、三星、戴森、GoPro等国际巨头同台竞技。

“90后”中山人刘靖康创立影石Insta360时,刚刚大学毕业。2016年公司从南京搬到深圳,一开始只是为了贴近产品供应链,但影石创新最初几年,却是深圳靠近“海外”的优势让其快速成长。

凭借“全景技术”的独特玩法和优秀的产品设计,影石率先在海外出圈,海外市场的销售占比长期占其营收7成以上。海外网红的“带货”让影石在亚马逊和海外独立站的销售量不断上升,与GoPro正面对抗且不落下风,产品一度供不应求。

今年影石上市,股价一路上涨,这位科创板首位敲钟“90后”——刘靖康,成为千亿市值公司掌门人。

这些出海企业的成功,吸引了新一代创业者涌向深圳。2024年,深圳新设立企业32.7万户,同比增长6.5%;新引进人才入户10.4万人。

政府也从组织企业参加国际展会、对海外专利申请提供资助等方面对企业出海提供有力支撑。深圳海关数据显示,今年前7个月,深圳累计进出口2.58万亿元,与去年同期持平,继续位居内地外贸城市首位。

其中,出口产品的高端化、智能化、绿色化特点凸显,“新质生产力”领跑出口。战略性新兴产业领域中,锂电池、纯电乘用车出口分别增长37.9%、21.7%。以专用装备、高端机床为代表的高端装备出口连续5个季度保持增长。

正如汪滔所说:“深圳给了我们敢为人先的勇气,也给了我们走向世界的底气。”

看向未来的追梦人

如今的深圳创业者,目光已投向更遥远的未来。人工智能、具身智能、低空经济等前沿领域,成为新的逐梦舞台。

在深圳西丽湖畔的“机器人谷”,一场静默的硅基革命正以燎原之势蔓延。

这场革命的核心驱动力,并非冰冷的机械或算法,而是一群来自全球顶尖学府的教授学者——他们放弃海外终身教职或科研机构的优渥条件,以深圳为梦想的起点,将实验室的前沿智慧转化为改变世界的产业力量。

2019年,张巍站在人生的十字路口。彼时他已是国际机器人控制领域的翘楚,手握美国普渡大学博士学位,在多伦多大学从事博士后研究期间取得多项突破性成果。而在硅谷考察时,他敏锐捕捉到机器人硬件迭代的浪潮正在涌动。

“当机器人开始走进工厂和家庭,纯粹的学术研究已无法满足技术落地的需求。”逐际动力创始人张巍在一次访谈中坦言。

深圳完备的硬件产业链和西丽湖国际科教城的创新生态吸引了他——这里集聚南方科技大学、哈工大(深圳)等7所高校,形成覆盖基础研究、技术转化到产业应用的全链条。张巍毅然辞去海外职位,加入南方科技大学创建机器人控制与学习实验室(CLEAR Lab),将学术理想扎根于深圳的土壤。

张巍的选择并非孤例。同在南科大执教的香港大学长聘副教授潘佳,被深圳的产业活力所吸引,成为逐际动力首席科学家。两位顶尖学者携手,仅用两年时间便带领团队攻克了双足机器人动态平衡控制的核心难题。

张巍的创业精神像一颗种子,在学生心中开花结果。2022年底,他的研究生尚阳星毅然休学,创办桥介数物,专注机器人运动控制算法。

“与其重复投入,不如像博世之于汽车那样,成为行业的‘小脑’供应商。”尚阳星说。在南科大支持下,桥介数物迅速崛起,成为人形机器人企业的“幕后英雄”。在2024年世界机器人大会上,11家参展企业使用了他的方案。

这种“教授播种、学生接力”的模式,让代际智慧在产学研链条中流转,成为“机器人谷”的创新基因。

另一位追梦人是南科大教授孟庆虎。“附近高校是创新的大脑,产业是肢体,我们就是连接的神经。”孟庆虎作为电子与电气工程系主任,由他担任首席科学家的元化智能,坐落在离校园仅10分钟路程的南山智园。如今,元化智能开发的锟铻®全骨科手术机器人已用于超百家医院,累计开展关节置换等复杂手术4000余例。

深圳的吸引力不止于硬件土壤,还有国资基金如南山战新投的大胆扶持,以及城市应用场景的全面开放。前有,南山区设立5亿元专项种子和天使基金,允许单个项目100%亏损,支持AI和机器人创业;后有,人形机器人进车厂、地铁站和古城巡逻,深圳以整座城市为试验场,推行全域应用。

这些追梦人的故事揭示一个真理:真正的脑力革命,是让顶尖智慧在产学研强磁场中激荡。当教授们在深圳“机器人谷”集结,梦想不再遥远。

2025年,深圳人工智能和机器人领域迎来爆发式增长。最新数据显示,深圳目前已汇聚高层次人才超2.6万人,国家高新技术企业数量突破2.5万家,平均每平方公里拥有12家。在AI、机器人产业方面,深圳已集聚7.4万余家相关企业,总产值超2000亿元。

45年来,“深圳人”不断变化。今天的深圳,早已不只是经济的“特区”,更是梦想的集聚地。“来了就是深圳人”不只是一句宣传语,更是一份长期主义的城市承诺:深圳尊重实干,包容试错,鼓励提问,也愿意等待答案。

深圳日新,梦想不息。无数追梦者的点点微光,用滚烫的人生定义着梦想之城。